2014年1月4日(土)

#301 エリック・ジョンスン「Shape I'm In」(Live And Beyond/Favored Nations)

#301 エリック・ジョンスン「Shape I'm In」(Live And Beyond/Favored Nations)

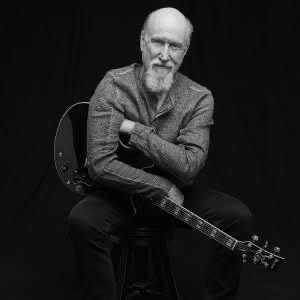

アメリカの白人ギタリスト、エリック・ジョンスンのライブ盤(2000年録音)より。ジョンスンの作品。

エリック・ジョンスンは54年、テキサス州オースティン生まれの59才。ピアノ、ついでギターで才能を発揮し、プロを目指すようになる。プロ・ミュージシャンとしてはわりと遅咲きで、長らくスタジオマンを続けていた。79年、地元のシンガー、クリストファー・クロスのレコーディングに参加したことで注目され、86年に初のソロ・アルバムを発表して、メジャー・デビュー。以来、その確かなギター・テクニック、作曲能力で、玄人筋にも高い評価を受けているトップ・ギタリストである。

ジョンスンの音楽は、カテゴライズすることが困難だ。基本はロックだが、フュージョンといえなくもないし、一方、ブルースの要素も色濃い。ジャズ、クラシック的なセンスもあるし、ひとつのジャンルに閉じ込めておくことは出来ない。しいていえば、エリック・ジョンスンというひとつのジャンルなのだ。

そんな彼の、多彩な音楽性が聴けるのが、ライブ・パフォーマンスだ。地元テキサスで収録されたこのライブ盤には、彼の生み出すハイ・クオリティなサウンドのすべてが収められている。

きょうの一曲は、ジョンスンのオリジナル・ナンバー。コードなど形式的にはブルースといえるが、もちろん、従来のブルースの枠にとらわれてはいない。リズムはアップ・テンポの16ビート。あくまでも、2000年代のものだ。

イントロから、細かい刻みのリフが押し寄せ、まるで奔流のようなサウンドだ。

とはいえ、この疾走感あふれる演奏には、メロディラインや歌詞の中にブルースが持つ「重さ」が確かに感じられる。

当ライブ盤では、この曲、そして「Last House On The Block」では、ジョンスン自身がボーカルもとっている。

線の細いやや高めの声で、迫力のある歌ではないが、意外としっかりとした歌いぶり。なにより、これだけギターを弾きまくりながら、歌うって結構難易度が高いと思うぞ。歌うことを放棄している多くのギタリスト諸兄、見習いなさい。

ジョンスンの紡ぎ出す超高速のフレーズは、ブルース・ギターを基本としながらも、より高度な技術、さまざまな他ジャンルの音楽を織り込んだもの。さながら万華鏡の如し。

ジョンスンはとにかく、「音」の細かな変化にこだわるミュージシャンだ。ギター本体はもとより、アンプ、エフェクター、シールド、その他の機材など、ありとあらゆる「音」を変える要素を研究し、その成果を生かして、スタジオだけでなく、ライブでも最高の音創りを心がけている。まさにプロ中のプロ。

エフェクターに入れる9V電池のメーカーにまでこだわるギタリストは、そういないだろう。実際、彼にはその「違い」が聴き分けられるそうだ。。

ジョンスンのバンド「Alien Love Child」のサウンドは、エリックつながりというわけではないが、どことなく、かつてクラプトンが参加していたバンド、クリームを匂わせるものがある。ブルース、そしてインプロビゼイションがキーワードだ。

クラプトンはジミ・ヘンドリックスの革命的な音を聴いて、「とても彼には勝てない」とばかりにクリームの路線から撤退してしまったが、実際にはまだまだ開拓の余地はあったんじゃないかと思う。

ジョンスンの音楽的才能は、クラプトン、ヘンドリックスに匹敵するものがあると筆者は思う。ギター弾きとしてのみならず、革新的なサウンドを生み出すクリエイターとして。

歌ものを無視することなく、ギター・ミュージックの可能性を極限まで追求していくマエストロ。エリック・ジョンスンこそは真のミュージック・フロンティアである。聴くべし。