#29 デイヴ・メイスン「Don't It Make You Wonder」(Mariposa de Oro/One Way)

歌手、あるいはコンポーザーとしての実力、キャリアともに十分なのに、いまひとつ影の薄いアーティストがときどきいる。

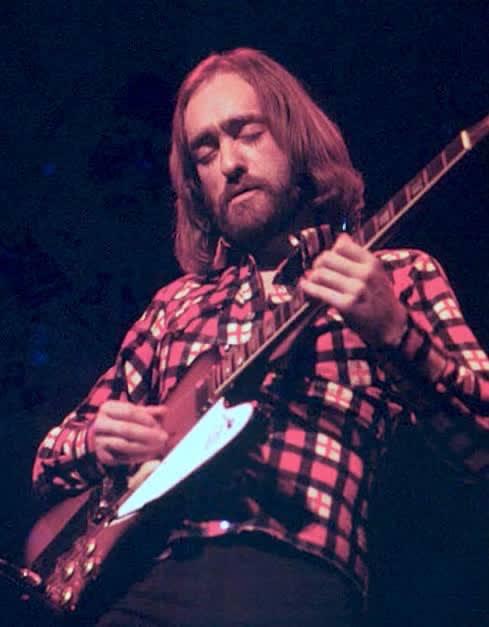

デイヴ・メイスンは、まさにそんな一人。46年英国生まれ。第一期トラフィックをスティーヴ・ウインウッドとともに支えたシンガー/ギタリスト。

ウインウッドとの音楽性の違いによりトラフィックを離脱、その後はデラニー&ボニーのバックを経て70年にソロ・デビュー。

しばらくは鳴かず飛ばずの状態が続いていたが、米国に定住しCBSに移籍したあたりから運がつきはじめ、77年「We Just Disagree」のスマッシュ・ヒットによりブレイク(皮肉なことに彼自身のオリジナル曲ではなかったが)、同曲を含むアルバム「Let It Flow」がバカ売れしてその名が世界中に知られるようになった。

しかしながらその後は、「We Just Disagree」を越えるヒットを出せず、次第に寡作となり、87年以降はオリジナル・アルバムすら出ていない。

本来ならクラプトンに匹敵する実力の持ち主なのに、これはものスゴ~く残念である。

ただ、彼の人気には根強いものがあり、30年ほど前の曲でも、いまだに愛唱し続けている人々がいる。

そう、我らが「Kotobuki」に集う人たちである。

店主のりっきーさん、おゆうさん夫妻、そしてこばさんを中心とするデイヴ・メイスン愛好会が、ことあるごとにアコギを抱えて「We Just Disagree」や「Will You Love Me Tomorrow」を歌っているのである。

メイスンが聴いたら、涙して喜びそうなシーンである。

その「Will You Love Me Tomorrow」も収められている78年のアルバム「Mariposa de Oro」から、メイスンのオリジナル「Don't It Make You Wonder」を。

アコギをフィーチャーしたサウンド、そして強力無比なコーラスが耳に心地よい。

米国西海岸の空のように澄み切った音世界、まさにメイスンの本領発揮である。

小遣い稼ぎと格闘技観戦だけが楽しみで日本にときどきやってくる、どこかのチャンジー・ミュージシャンより、よほど歌の才能があるんだけどなあ、この人。

やっぱり、容姿のオジさん臭さがいけないんだろうなぁ~。はぁ~(溜息)。

でも、音楽はホント、イケてますから! 「男前」なサウンドを堪能してくれや。