2012年1月8日(日)

#198 エッタ・ジェイムズ・ウィズ・スティーヴ・ウィンウッド「Give It Up」(The Right Time/Elektra)

#198 エッタ・ジェイムズ・ウィズ・スティーヴ・ウィンウッド「Give It Up」(The Right Time/Elektra)

明けましておめでとう。今年もよろしく。2012年の第一弾は、これだ。

ベテラン女性シンガー、エッタ・ジェイムズ、90年のアルバムより。ハリー・ウェイン・ケイシー、ジョー・サンプル、アラン・トゥーサンの作品。

エッタ・ジェイムズは38年LA生まれの73才。「一日一枚」でも一回彼女を取り上げたことがあるので(2002年6月30日)、そちらも読んでほしい。アフリカ系黒人とイタリア系白人のハーフで、ブルース、R&Bの女王として50~60年代に君臨した彼女は、その後も精力的にアルバムをリリースし続け、現在に至っている。

最近では、自分の中の白人的要素を意識したのか、あるいは年齢的なものか、激しいソウルフルなものから、ジャズィな作風に移行しているが、きょうの一曲はまだエネルギッシュにソウルしていた頃(エッタ52才)のナンバー。

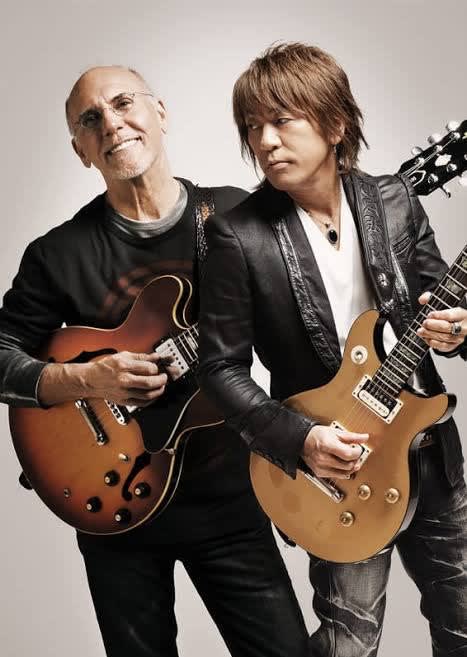

ゲストとして、既にソロデビューして10年以上が経っていたスティーヴ・ウィンウッドを迎えている。

ふたりの年齢差は10才。歳の離れた姉と弟ってところだが、このコンビネーションが実に見事だ。ともに名うてのシャウター、姉貴が唸れば、弟も負けじと吠え返す。

もちろん、曲の素晴らしさ(実に豪華なライター・チームではないか!)があってのこそだと思うが、あまたある「Give It Up」のカバーの中でも、特筆すべき出来ばえだと思う。

いまでもバリバリの現役で活躍しているという点で共通している二人だが、残念ながら日本ではいまひとつ英米ほどの突き抜けた人気がないのも似ている。

ウィンウッドは昨年も来日しているが、クラプトンとの抱き合わせ(一応、ブラインド・フェイスの再結成みたいな扱いになっているが、明らかにクラプトンの人気に大きく依存しているよな~)でしか、大きなハコでやれないのも、ちょいと残念。

はっきり言って、クラプトンじゃあ、エッタとデュオしようとしてもまったく太刀打ち出来ないっしょ。歌い手としての実力は、明らかにウィンウッドの方が上である。

単に黒人っぽいフィーリングがあるとか、そういうレベルを遥かに越えて、ウィンウッドの歌(ソウル)は、ハンパなくスゴい域に達している。同じ歌い手なら皆そう思うはず。

もちろんエッタは、さらにその上を行き、年齢を重ねるほどに、誰も追いつけない高みに到達している。某極東の島国のゴッ●姐ちゃんに、エッタの歌を聴かせて、教えてやりたいぜ。「あんたのソウルは40年間成長がない」って。

世の中、上には上がある。ソウルを語るなら、まずこの魂の姉弟(きょうだい)を聴いてからだ。