京都最大級の大伽藍をもつ東福寺は禅宗建築の宝庫

京都駅の東南に位置する東福寺は臨済宗東福寺派の大本山

京都随一の紅葉スポットとも言われて、賑わいを魅せていた錦絵の東福寺

1月の凛と静寂な禅寺の建造物や文化財・園庭など歩いて観ました

三門(右)

東福寺 方丈庭園

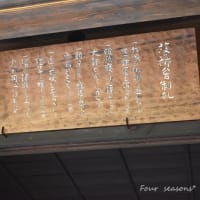

東福寺本坊庭園の由来

昭和14年6月27日~11月11日に作庭。

従来の日本庭園の意匠形態にはない、独自の新しい発想のもとに作庭された庭園である。

本庭の意匠が画期的な形態となった大きな要因が、作庭にあたって唯一の条件として提示された、

本坊内にあった材料は、すべて廃棄することなく、もう一度再利用するということであった。

これは禅の教えである「一切の無駄をしてはならない」から提示されたことで、

これによって三玲の設計は、ある意味において、かなり厳しい制約が課せられたが

逆転発想で、日本文化の伝統的な意匠である市松模様が生まれたり、

また東側の庭園に見られる北斗七星を表した構成が誕生したのである。

作庭された空間は、従来までの日本庭園からは考えられないほど斬新な庭園が生まれた。

このような結果となったのも、制約された中の美を最大限に追求した結果であり、

禅の修行をしたことのない三玲が、必然的に禅の境地に入る結果となり、まさに不思議な因縁を感じる。

※重森三玲 昭和期の日本の作庭家・日本庭園史の研究家。

昭和の作庭家重森三玲が手がけた4つの近代禅宗庭園は、

釈迦の生涯を意味する「八相成道」に因んで「八相の庭」と称されています。

=東福寺本坊庭園のご案内=参照

本坊庭園 東庭(天の川)北斗七星

5つの円柱しか写っていません(◎_◎;)が、、

天の川を表す白川砂、苔、生け垣を配し夜空に輝く北斗七星に見立てています

南庭 恩寵門 (四つの神仙島、京都五山、須弥山、、)

方丈庭園の中でも最も広大な210坪の庭。

巨石によって力強く配置された四仙島と、円く描かれた砂紋の八海が配置されモダンな空間に。

3つの島には6メートルほどの長い石を寝かせ、その周囲を立石がバランスよく囲んでいます。

奥には京都五山にちなんだ築山の苔地があり、砂紋と苔地の区切りも斬新。

北庭 (苔と板石による小市松)

西庭 西唐門 (井田を表した大市松模様)

昨秋から紅葉鑑賞禁止期間が設けられた 通天橋

五社大明神

通天橋

仏殿・方丈から開山堂(常楽庵)に至る渓谷「洗玉澗」(せんぎょくかん)に架けられた橋廊で、長さは約26m

1380年(天授6年)に春屋妙葩(しゅんおくみょうは:普明国師)が谷を渡る労苦から僧を救うため架けたと伝えられる

南宋径山(きんざん)の橋を模したもので「通天」と名付けられた

現在の通天橋は、1959年(昭和34年)に台風で倒壊した後、1961年(昭和36年)に再建されたもの

ここからの紅葉と新緑は絶景

黄金色に染まる三ツ葉楓は開山の聖一国師が宋から伝えた唐楓といわれている

常楽庵開山堂(重要文化財)

芬陀院(ふんだいん)

雪舟が作庭したと伝わる庭があることから、雪舟寺という別名があります

苔の美しい寺院としても名高く、庭園だけでなく参道の両脇に生育している苔も見事です

3月下旬頃になると垣根のツバキが見ごろを迎えます

水墨画の風景

雪舟作の「鶴亀の庭」 雪を覆った亀(右、UFOのような形?)が何となく分かります

↓

雪舟、涙で鼠を描くを解説 ⇒ 京都国立博物館 コチラ

日本最古の枯山水の庭園のひとつ

茶室

臥雲橋(重要文化財)

通天橋と臥雲橋は撮影禁止 期間:11月12日から11月30日

臥雲橋は地域の住民の方の生活道路にもなっていて、朝や夕には通勤・通学にも使われています

最近の人混みでは、迂回をして通勤・通学をしなければならない人もいて、東福寺も頭を痛めていました

おそらく撮影禁止にしたところで渋滞が緩和されるとは思えませんが

せめて事故防止を徹底するためにも、今回の撮影禁止は苦渋の決断でした

「じゅうまん」は十の下に万を書く

参考文献 東福寺 HP

= 御朱印 =

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます