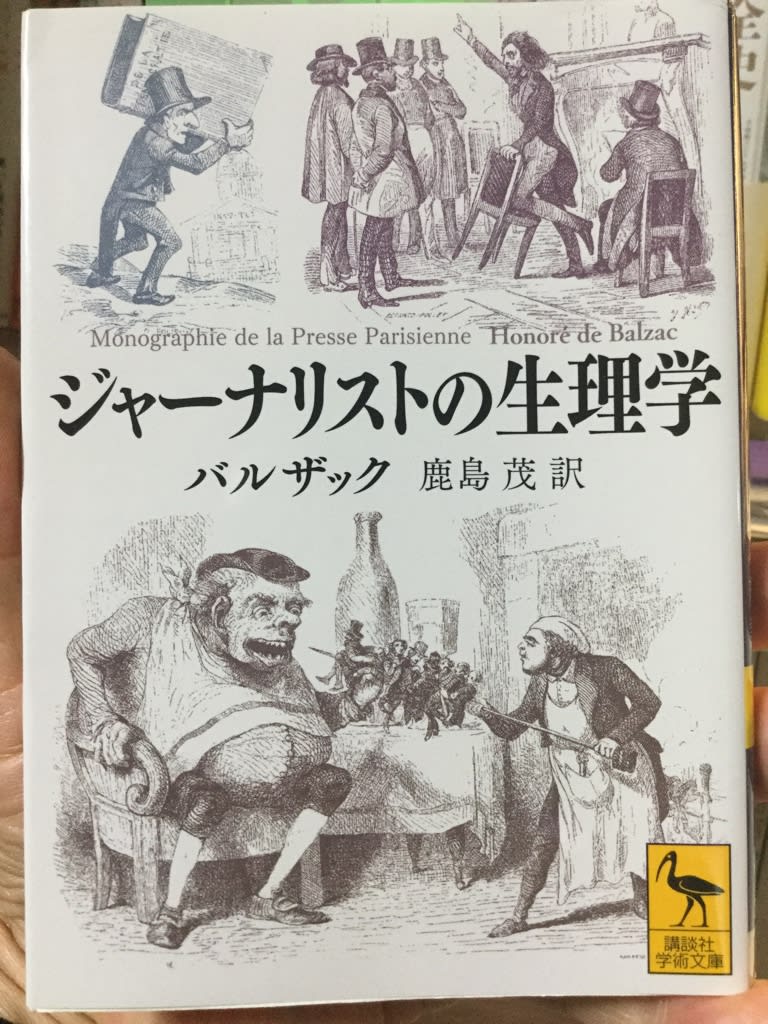

『ジャーナリストの生理学』

オノレ・ド・バルザック著、鹿島茂訳、講談社(講談社学術文庫)、2014年

(原本は1986年に新評論より『ジャーナリズム博物誌』として刊行、1997年に『ジャーナリズム性悪説』と改題してちくま文庫に収録)

『谷間の百合』『ゴリオ爺さん』などの作品で知られる作家バルザックが、彼の生きた19世紀のパリに跳梁していたジャーナリストや批評家の生態を活写しながら、皮肉の効いた語り口で徹底した批判を加えていくのが、本書『ジャーナリストの生理学』です。

バルザックはまず、ジャーナリストを「政治ジャーナリスト」と「批評家」という二つの属に分け、それぞれに属する亜属(前者だと「新聞記者」や「大臣亡者の政治評論家」など、後者だと「由緒正しい批評家」や「学芸欄担当者」など)ごとの特色や生態を、当時実在していた新聞や書き手の実名を挙げながら描き出していきます。

本書を読んで驚かされるのは、バルザックが描くところの19世紀パリのジャーナリストの特質や生態の数々が、現代のジャーナリストにもそっくりそのまま当てはまるということです。

たとえば、「新聞記者」の変種として挙げられている「冒頭社説記者」。バルザックは、冒頭社説には「野党型と与党型」の二種類のタイプがあると指摘した上で、それぞれについてこう述べます。

「野党側の冒頭社説の記者は、政府が何をしようと、必ずなにか難癖をつけ、非難し、叱責し、忠告しなければならない。一方、政府側の冒頭社説の記者は、政府がどんなことをしでかそうと、必ずそれを弁護することになっている。前者は常に変わらぬ否定であり、後者は常に変わらぬ肯定である」

まさしく!この文章における「野党側」と「与党側」それぞれの類型に当てはまるようなメディア(新聞に限らず)の実例は、現在のわが日本においても馴染み深いものなのではないでしょうか。

そして、社説を書く者は「みずからの考えを述べる機会はほとんどなく、予約購読者の大多数が抱いている考えを言葉にすることにひたすら心を砕かなければいけない」と述べた上で、このように畳みかけるのです。

「事実を書かないという点では、野党新聞も与党新聞もまったく選ぶところがない。ジャーナリズムは、内外で「報道の自由」という言葉から人が想像するほど自由なものではないのである」

まさしくの2乗!と膝を打ちたくなる指摘であります。「報道の自由」や社会正義を掲げながら、事実よりも自分たちのイデオロギーや、主要な読者(あるいは視聴者)の考えに阿っているだけという、昔も今も変わらないジャーナリズムの欺瞞を、痛烈に言い表しているように思いました。

「政治ジャーナリスト」の亜属「信念を持つ著述家」の変種として挙げられている「狂信者」の定義もなかなか、皮肉が効いております(ヴォルテールの悲劇に登場する人物の名をとって〝セイド〟と名付けられています)。

「セイド〔狂信者〕とは、いつまでも若者気質の抜けきらない人間のことである。すなわちセイドはひたすら信じ、常に熱狂している。(中略)師に対してすっかり入れこんでいるので、障害など気づきもしない。その献身ぶりは時に軽率な振舞いにまで及ぶこともあるが、自分ではイエス・キリストのように、人類のためとあらばいつでも身を犠牲にする覚悟でいるのである」

うはは、あるある〜!こんなふうに特定の主義主張の虜になって、それに身も心も捧げているような向きもまた、現代でも見かけますよねえ。

そして極め付きの「あるある」な類型なのが、「批評家」属の亜属である「小新聞記者」の変種として挙げられている「お調子者」。「世論の尻馬にのって見当違いな誹謗中傷を行」い、「あくまで自分の楽しみのため」に人を攻撃するという「お調子者」の生態を、バルザックはこのように記します。

「なにかスキャンダルの種になりそうなことがあると、それが小指も通らぬような小さな穴でも、むりやり腕をつっこんで広げ、たいした悪いことでなくとも極悪非道の大罪のように書きたてる。(中略)人にどれほどの苦しみを与えているのかほとんど意識もせずに、短マントのポケットに手をつっこんで葉巻をくゆらせながらブールヴァール(引用者註:大通りのこと)を闊歩し、どこかに天誅を加えるべき馬鹿はいないかと、もっぱら犠牲者探しにうち興じる」

このくだりなどはジャーナリズムのみならず、SNSあたりで他者を中傷することに汲々としているヒトたちにも、ピッタリと当てはまるのではないでしょうか。目下のところでいえば、新型コロナをめぐる〝自粛〟をしないお店や人に対して非難や中傷を行う〝自粛警察〟あたりも、この類型の一種という感じがいたします。されば、ああいうヒトたちには〝自粛警察〟という呼び名よりも、それこそ〝自粛お調子者〟の方がよりふさわしいように思えるのですが。

さまざまなジャーナリストや批評家の類型を分析したあと、バルザックは「結論」の中でこのような〝公理〟を示します。

「ジャーナリストにとって、ありそうなことはすべて真実である」

事実を伝えることよりも、いかにもありそうな憶測や、それぞれのイデオロギーの都合のいい形に加工した〝真実〟を喧伝することにこれ努めるジャーナリズムの病理を、実に簡潔かつ的確に言い表した言葉であるように、思えてなりませんでした。

巻末では、訳者の鹿島茂さんが本書の成立事情について行き届いた解説をお書きになっていて、これもまた読みものとして実に面白いものでした。

解説を読むと、本書においてジャーナリズムをケチョンケチョンにこき下ろしていた他ならぬバルザック自身、さまざまな新聞に寄稿したり、自らも個人雑誌を創刊したりと、ジャーナリズムの世界に深くコミットしていたことがわかります。そして、ジャーナリズムへ惹き寄せられる時のバルザックには「金と権力」への欲望が働いていたということや、ジャーナリズムの世界で成功できなかったことが、ジャーナリズムに対する憎しみとなって表れているという「身も蓋もない」事情も、しっかりと記されています。

自らもジャーナリズムにコミットする中でその表と裏に通じ、野心と挫折をたっぷりと味わったからこそ、現代にまで通じるような本質を突く洞察が生まれたんだなあ・・・そう納得したのでありました。

昔も今も変わらないジャーナリズムの病理を、完膚なきまでに暴き出したバルザックの怪著にして快著である『ジャーナリストの生理学』。ジャーナリストは「正義と真実の味方」だという思い込みから覚めるための、得難い一冊であると思いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます