7月に入ってちょこちょこと、当ブログに記事を書いてアップしていたわたしでしたが、ここしばらくは書く気力が失われていました。暑さが続く中でバテていたということもありますが、20日にタレント・司会者の大橋巨泉さんの訃報に接したことが強い喪失感となり、まとまった文章を書こうという気になれずにいたのです。

子どもの頃から、巨泉さんとその番組にはいっぱい楽しませていただきました。土曜の夜は、『まんが日本昔ばなし』と『8時だョ!全員集合』の間に『クイズダービー』を見ることが、子ども時代のわたし(そして、おそらくは同時代の子どもたちの多く)にとっての “黄金コース” でした。また、『世界まるごとHOWマッチ』は高校の頃に大いにハマっていた番組であり、テレビの視聴と同時に番組を録音し(当時持っていたテレビチューナー付きのラジカセで)、それを繰り返し聴いていたほどでした。

永六輔さんの訃報から1週間後に接することとなった巨泉さんの訃報。子どもの頃から親しみ、敬愛していた偉大なる放送人を、立て続けに失ったことは本当に残念でなりませんし、強い喪失感でいっぱいです。

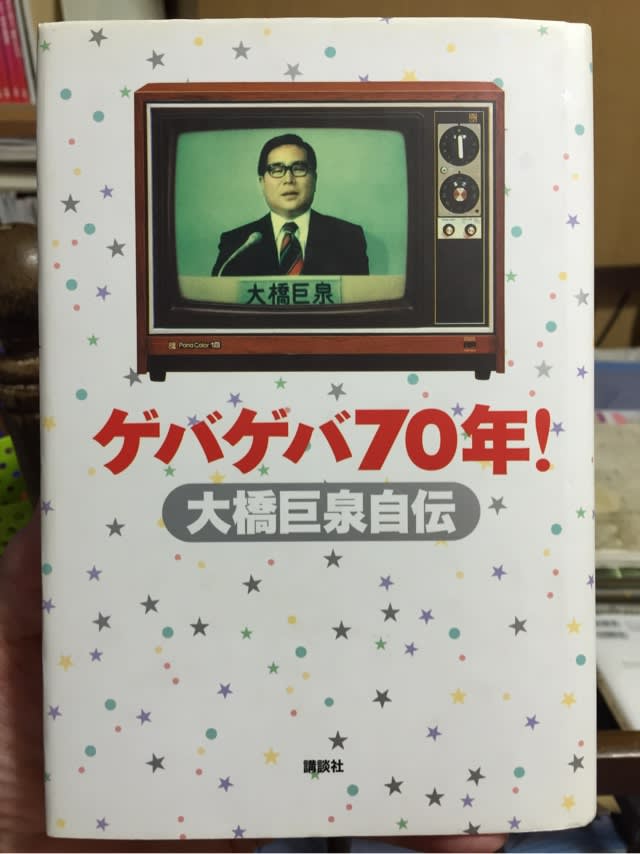

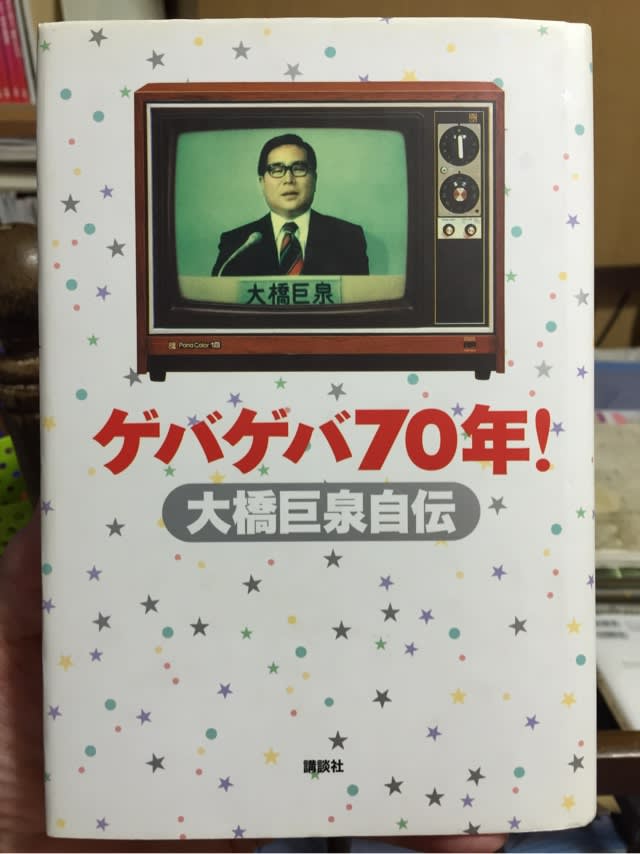

わたしの手元にある巨泉さんのご著書『ゲバゲバ70年! 大橋巨泉自伝』(講談社、2004年刊。今月末に『ゲバゲバ人生 わが黄金の瞬間』と改題の上、講談社+α文庫として再刊されるようです)。生い立ちから “セミリタイア” までの70年の人生を、のびのびと振り返った自叙伝です。

巨泉さんが愛してやまなかったゴルフや競馬、将棋などのことや、各界の名士たちとの交流エピソード、そして最愛の妻・寿々子さんとの二人三脚ぶりについてのお話もふんだんに綴られておりますし、それらの中にも興味深いところが多々あります。ですが一番興味を惹かれるのは、やはり数々のヒット番組にまつわるエピソードです。

そこで当ブログでは、『ゲバゲバ70年!』からテレビについてのエピソードを中心に2回に分けて紹介しながら、巨泉さんの足跡を偲ぶことにしたいと思います。

大学時代からジャズ評論家として活躍していた巨泉さん。テレビでの初仕事は1957年、日本テレビの『ニッケ・ジャズ・パレード』という音楽番組での訳詞でした。巨泉さんに白羽の矢を立てたのは、日本のテレビ・ショウ番組の草分け的ディレクターであり、のちに巨泉さんと組んで『ゲバゲバ90分!』をヒットさせた井原高忠さんでした。

翌58年、やはり井原さんが演出していた草笛光子さん主演のバラエティ番組『光子の窓』に出演したことが、テレビタレントとして活躍するキッカケとなりました。当時、NHKで相撲解説をしていた大山親方のモノマネを面白がった井原さんが、番組でそれをやってくれないか、と引っ張り出したのです。井原さんのモットーは「最初に役柄ありきでそれにぴったりのタレントを探す」であり、イメージに合うような人物を役者以外の番組関係者からも見つけ出す名人だったとか。

そんなテレビ初出演のエピソードを振り返ったあと、巨泉さんは昨今のテレビ番組の現状をこのように嘆きます。

今どきのプロデューサーは、まずタレントありきで、タモリをつかまえる、たけしをおさえるから始める。そしてタレントに合った台本をつくらせる。井原さんは、まず作家に面白い本を書かせ、それに合ったタレントを探した。この差は実に大きい。近年のテレビに面白い番組が少ないのは、実はここに起因していると思っている。台本に金をかけないで、くだらないタレントのアドリブに頼っているから、我が国のテレビのショウは下落の一途なのだ。

このころ巨泉さんは、永六輔さんが放送局と衝突して突然降りてしまったあとの代役としての仕事も、いくつかやっておられたといいます。相次いで亡くなった偉大なる放送人は、そのような形でもクロスしていたのでした。

1965年の夏頃のこと。巨泉さんは井原さんからの電話で新番組のブレーン・ストーミングに永六輔さんや中原弓彦(小林信彦)さんらとともに参加します。井原さん曰く、「テレビは今もてはやされているが、実は売り場面積に関してはその辺の八百屋や魚屋にも劣る。彼らは客さえ来れば無限に面積を増やせるけれど、テレビは目一杯売っても一日二十四時間しかない。現在はやっと十五時間くらいが売れていて、深夜・早朝はまったく商売になっていない」ので、この辺を開拓したい、と。こうして生み出された深夜番組の先駆けが、あの『11PM』(1965年〜1985年、日本テレビ系列)でした。

とはいえ、開始当初はニュース・ショウ的な硬い内容。そこで巨泉さんは、「今までテレビで取り上げなかった、競馬とか麻雀とかゴルフとか、スポーツやギャンブルのコーナーを設けたら」と提案し、巨泉さん自身もそのコーナーに出演します。それが評判となり、巨泉さんは番組の司会者として起用されることになります。

ギャンブルやお色気といった軟派路線により「主婦の敵」ともいわれた『11PM』でしたが、一方でベトナム戦争や公害問題、沖縄返還、韓国・北朝鮮問題などの硬派な内容も盛り込み、それらも高く評価されました。巨泉さんは、当時のディレクター陣(その中にはのちにUFO研究家となった矢追純一さんもいました)との番組づくりを、このように振り返ります。

ボクが彼らといつも話し合っていたことは、鳥瞰図でなく虫瞰図で行こうということ、つまり上から見ないで地面から見ようであった。それといつも平易に叙すということ、朝日新聞の社説を読む人を相手とせず、ストリップを見る人を相手に番組をつくろう、であった。そして最後は、いつでも両側からモノを見るようにしよう、ということであった。

1968年、巨泉さんはTBS系列で始まった『お笑い頭の体操』(〜1975年)の司会者となります。月の家圓鏡(のちの橘家圓蔵)さんや高島忠夫さん、和田アキ子さんらが解答者となったこの人気番組で、巨泉さんは居作昌果(いづくりよしみ)さんという、これまた傑出したプロデューサーと出会います。

巨泉さんは、「今だから正直に書くが」と前置きした上で、問題が解答者に前もって伝えられ、圓鏡さん以外のタレントにはいくつかの解答例からその人に合ったものを選ばせていたことを明かします。にもかかわらず、答えをとちったり忘れたりするようなタレントがいたのだとか。こぼす巨泉さんに居作さんは「いいんですよ。結局は当人が損をするんだから。その辺は司会者の腕でなんとかまとめてください」とすましていた、とか。

この番組でタレントの才能をよく把握することができたという巨泉さんと居作さんは、後番組の『クイズダービー』でもコンビを組み、二十数年間苦楽をともにする戦友となっていくのです。

そして1969年。またも井原高忠さんと組んだ巨泉さんは、前田武彦さんとともに『巨泉×前武 ゲバゲバ90分!』(日本テレビ系列、1971年まで)の司会者となります。今も伝説として語られているこのバラエティ番組も、台本づくりにしっかり時間とお金をかけていました。巨泉さんはこう回想します。

渡された台本を見て、これは大変なことになるゾと思った。とにかく厚いのである。普通の一時間ドラマの本よりも厚くて大きい。大きいというのは、字だけでは説明しきれないので絵も入る。したがって通常の台本の倍の大きさになるのだ。今考えてもゾッとするが、なんと七ページにわたる独白(ひとりゼリフ)なんていうのもあったのである。

その台本を手がけた放送作家陣も、井上ひさしさんをはじめとして、ラジオの『小沢昭一的こころ』を手がけた津瀬宏さんや、『8時だョ!全員集合』や『みごろ!食べごろ!笑いごろ!』を手がけた田村隆さんなどといった超一流のメンバーが十数人も集まって書いていたのです。

「この一事をもってしても、もう二度とあんな番組はできないと思う」巨泉さんはそう語ります。

『ゲバゲバ70年!』の前半部分をあらためて読み直してみると、出演者とプロデューサー、ディレクター、放送作家などのスタッフ陣が、面白いものにしようという熱意と創意工夫で、自由にのびのびと番組づくりをやっていたテレビの揺籃期の熱気が、巨泉さんの回想からいきいきと伝わってくるのを感じました。

『11PM』で、まだ始めて間もなかったというゴルフや競馬についても「失うものは何もない」と「ダメ・モト」の精神で取り上げたという巨泉さんは、こういいます。

ボクはいつも、ボクがやることに対する愛情と努力を欠かさなかった。それが好きで、しかも一所懸命にやった。そしてそれが良かったのだと思う。

このような姿勢はおそらく、巨泉さんが仕事全体において信条としておられたことなのではないか。だからこそ、数々の面白い番組でテレビ界に大きな足跡を残すことができたのではないだろうか・・・そのように思います。

(後編に続きます)

子どもの頃から、巨泉さんとその番組にはいっぱい楽しませていただきました。土曜の夜は、『まんが日本昔ばなし』と『8時だョ!全員集合』の間に『クイズダービー』を見ることが、子ども時代のわたし(そして、おそらくは同時代の子どもたちの多く)にとっての “黄金コース” でした。また、『世界まるごとHOWマッチ』は高校の頃に大いにハマっていた番組であり、テレビの視聴と同時に番組を録音し(当時持っていたテレビチューナー付きのラジカセで)、それを繰り返し聴いていたほどでした。

永六輔さんの訃報から1週間後に接することとなった巨泉さんの訃報。子どもの頃から親しみ、敬愛していた偉大なる放送人を、立て続けに失ったことは本当に残念でなりませんし、強い喪失感でいっぱいです。

わたしの手元にある巨泉さんのご著書『ゲバゲバ70年! 大橋巨泉自伝』(講談社、2004年刊。今月末に『ゲバゲバ人生 わが黄金の瞬間』と改題の上、講談社+α文庫として再刊されるようです)。生い立ちから “セミリタイア” までの70年の人生を、のびのびと振り返った自叙伝です。

巨泉さんが愛してやまなかったゴルフや競馬、将棋などのことや、各界の名士たちとの交流エピソード、そして最愛の妻・寿々子さんとの二人三脚ぶりについてのお話もふんだんに綴られておりますし、それらの中にも興味深いところが多々あります。ですが一番興味を惹かれるのは、やはり数々のヒット番組にまつわるエピソードです。

そこで当ブログでは、『ゲバゲバ70年!』からテレビについてのエピソードを中心に2回に分けて紹介しながら、巨泉さんの足跡を偲ぶことにしたいと思います。

大学時代からジャズ評論家として活躍していた巨泉さん。テレビでの初仕事は1957年、日本テレビの『ニッケ・ジャズ・パレード』という音楽番組での訳詞でした。巨泉さんに白羽の矢を立てたのは、日本のテレビ・ショウ番組の草分け的ディレクターであり、のちに巨泉さんと組んで『ゲバゲバ90分!』をヒットさせた井原高忠さんでした。

翌58年、やはり井原さんが演出していた草笛光子さん主演のバラエティ番組『光子の窓』に出演したことが、テレビタレントとして活躍するキッカケとなりました。当時、NHKで相撲解説をしていた大山親方のモノマネを面白がった井原さんが、番組でそれをやってくれないか、と引っ張り出したのです。井原さんのモットーは「最初に役柄ありきでそれにぴったりのタレントを探す」であり、イメージに合うような人物を役者以外の番組関係者からも見つけ出す名人だったとか。

そんなテレビ初出演のエピソードを振り返ったあと、巨泉さんは昨今のテレビ番組の現状をこのように嘆きます。

今どきのプロデューサーは、まずタレントありきで、タモリをつかまえる、たけしをおさえるから始める。そしてタレントに合った台本をつくらせる。井原さんは、まず作家に面白い本を書かせ、それに合ったタレントを探した。この差は実に大きい。近年のテレビに面白い番組が少ないのは、実はここに起因していると思っている。台本に金をかけないで、くだらないタレントのアドリブに頼っているから、我が国のテレビのショウは下落の一途なのだ。

このころ巨泉さんは、永六輔さんが放送局と衝突して突然降りてしまったあとの代役としての仕事も、いくつかやっておられたといいます。相次いで亡くなった偉大なる放送人は、そのような形でもクロスしていたのでした。

1965年の夏頃のこと。巨泉さんは井原さんからの電話で新番組のブレーン・ストーミングに永六輔さんや中原弓彦(小林信彦)さんらとともに参加します。井原さん曰く、「テレビは今もてはやされているが、実は売り場面積に関してはその辺の八百屋や魚屋にも劣る。彼らは客さえ来れば無限に面積を増やせるけれど、テレビは目一杯売っても一日二十四時間しかない。現在はやっと十五時間くらいが売れていて、深夜・早朝はまったく商売になっていない」ので、この辺を開拓したい、と。こうして生み出された深夜番組の先駆けが、あの『11PM』(1965年〜1985年、日本テレビ系列)でした。

とはいえ、開始当初はニュース・ショウ的な硬い内容。そこで巨泉さんは、「今までテレビで取り上げなかった、競馬とか麻雀とかゴルフとか、スポーツやギャンブルのコーナーを設けたら」と提案し、巨泉さん自身もそのコーナーに出演します。それが評判となり、巨泉さんは番組の司会者として起用されることになります。

ギャンブルやお色気といった軟派路線により「主婦の敵」ともいわれた『11PM』でしたが、一方でベトナム戦争や公害問題、沖縄返還、韓国・北朝鮮問題などの硬派な内容も盛り込み、それらも高く評価されました。巨泉さんは、当時のディレクター陣(その中にはのちにUFO研究家となった矢追純一さんもいました)との番組づくりを、このように振り返ります。

ボクが彼らといつも話し合っていたことは、鳥瞰図でなく虫瞰図で行こうということ、つまり上から見ないで地面から見ようであった。それといつも平易に叙すということ、朝日新聞の社説を読む人を相手とせず、ストリップを見る人を相手に番組をつくろう、であった。そして最後は、いつでも両側からモノを見るようにしよう、ということであった。

1968年、巨泉さんはTBS系列で始まった『お笑い頭の体操』(〜1975年)の司会者となります。月の家圓鏡(のちの橘家圓蔵)さんや高島忠夫さん、和田アキ子さんらが解答者となったこの人気番組で、巨泉さんは居作昌果(いづくりよしみ)さんという、これまた傑出したプロデューサーと出会います。

巨泉さんは、「今だから正直に書くが」と前置きした上で、問題が解答者に前もって伝えられ、圓鏡さん以外のタレントにはいくつかの解答例からその人に合ったものを選ばせていたことを明かします。にもかかわらず、答えをとちったり忘れたりするようなタレントがいたのだとか。こぼす巨泉さんに居作さんは「いいんですよ。結局は当人が損をするんだから。その辺は司会者の腕でなんとかまとめてください」とすましていた、とか。

この番組でタレントの才能をよく把握することができたという巨泉さんと居作さんは、後番組の『クイズダービー』でもコンビを組み、二十数年間苦楽をともにする戦友となっていくのです。

そして1969年。またも井原高忠さんと組んだ巨泉さんは、前田武彦さんとともに『巨泉×前武 ゲバゲバ90分!』(日本テレビ系列、1971年まで)の司会者となります。今も伝説として語られているこのバラエティ番組も、台本づくりにしっかり時間とお金をかけていました。巨泉さんはこう回想します。

渡された台本を見て、これは大変なことになるゾと思った。とにかく厚いのである。普通の一時間ドラマの本よりも厚くて大きい。大きいというのは、字だけでは説明しきれないので絵も入る。したがって通常の台本の倍の大きさになるのだ。今考えてもゾッとするが、なんと七ページにわたる独白(ひとりゼリフ)なんていうのもあったのである。

その台本を手がけた放送作家陣も、井上ひさしさんをはじめとして、ラジオの『小沢昭一的こころ』を手がけた津瀬宏さんや、『8時だョ!全員集合』や『みごろ!食べごろ!笑いごろ!』を手がけた田村隆さんなどといった超一流のメンバーが十数人も集まって書いていたのです。

「この一事をもってしても、もう二度とあんな番組はできないと思う」巨泉さんはそう語ります。

『ゲバゲバ70年!』の前半部分をあらためて読み直してみると、出演者とプロデューサー、ディレクター、放送作家などのスタッフ陣が、面白いものにしようという熱意と創意工夫で、自由にのびのびと番組づくりをやっていたテレビの揺籃期の熱気が、巨泉さんの回想からいきいきと伝わってくるのを感じました。

『11PM』で、まだ始めて間もなかったというゴルフや競馬についても「失うものは何もない」と「ダメ・モト」の精神で取り上げたという巨泉さんは、こういいます。

ボクはいつも、ボクがやることに対する愛情と努力を欠かさなかった。それが好きで、しかも一所懸命にやった。そしてそれが良かったのだと思う。

このような姿勢はおそらく、巨泉さんが仕事全体において信条としておられたことなのではないか。だからこそ、数々の面白い番組でテレビ界に大きな足跡を残すことができたのではないだろうか・・・そのように思います。

(後編に続きます)