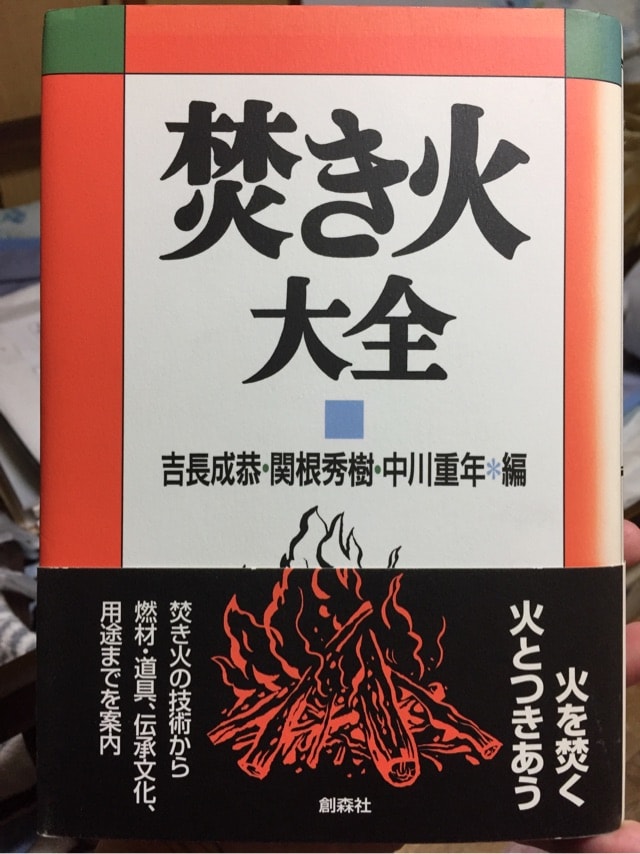

『焚き火大全』

吉長成恭・関根秀樹・中川重年編、創森社、2003年

夜が長くなり、だんだんと風の冷たい時期になってきた昨今、いよいよ焚き火シーズンがやってまいりましたねえ。そんなシーズンなんぞ誰が決めた!とマナコ吊り上げながら言われてしまうと、どうもスイマセンとアタマ掻きつつ退場するしかないのですが、とにかくそういう季節なのです。

とはいえ、昨今はなかなか、焚き火をやったりするような機会にはお目にかかりませんですねえ。河原やキャンプ場であっても好き勝手に焚き火をやるというわけにはまいりませんし、自宅の庭であっても不用意に焚き火でもやろうもんなら、隣近所から眉をひそめられて苦情言われたりもしたりして。まあ、焚き火好きにはいささかやりにくい、寒風吹きすさぶ世の中ではありますなあ。

ですが、ささやかではあってもキャンプのときに焚き火をやるというのは実にいいものです。焚き火で作った料理で一杯飲むというのはこの上ないヨロコビをもたらしてくれますし、燃える火を静かに眺めていろいろ物思いにふけるというのも、また実に豊かな時間の過ごし方ではないかと思うのです。

で、焚き火というのも、ただただ火をつけて燃やすだけのことのように見えても、これはこれでなかなかどうしてずいぶんと奥が深いもので、世の焚き火好きが百人いれば、百人がそれぞれ、こだわりというか単なる好き勝手というか、まあそのようなコトを焚き火が消えやしないかと心配になるくらいに、口からツバなんぞ飛ばしながら語るというかガナるというかアジるわけなのです。やれ焚き付けにはカメヤマのローソクが一番だの、焚き火を燃やす者は火から一瞬たりとも目を離してはならぬ、さもなくば人にはあらず、とか。

とまあ、それぞれの焚き火好きがこだわりというか得手勝手を発揮する一方で、焚き火に慣れていないシロウトの人たちが、その基本から応用までをマスターするための懇切丁寧なノウハウや方法論が、あまりキチンと確立されているとは言い難かった、というシビアな現実がありました。嗚呼このままではますます、人は焚き火から遠ざかってしまう、明るく健全な焚き火の未来に向けての展望希望が見えない!という中で、今から13年前に現れた救世主ともいえる一冊が、この『焚き火大全』という本でした。現在も堂々販売継続中であります。

人類が火を使い始めた歴史から説き起こされる本書には、焚き火に関するありとあらゆる知識と知恵が盛り込まれており、「大全」の名に恥じないボリューム(A5版ハードカバーで350ページ)と内容の濃さがあります。ついでにいえば、8パーセント税込み定価3024円というのもまた「大全」の名に恥じないパワフルなものがございますが、大枚はたいて座右に置く価値は大いにあります。わたしもときおり書棚から取り出しては、興味のある項目を拾ってニヤニヤしつつ読みふけったりしておるのですよ。

焚き木の組み方や火の起こし方が詳しく書かれているのはもちろんなのですが、薪割の手順や主な樹木ごとの燃焼特性なんてのもけっこう細かく書かれていたりしていて、まことに興味深く実用性にも富んでいるんですねえ。針葉樹は薪割りが楽で着火性はよいが火持ちは悪い、広葉樹は堅くて割りにくいが火持ちはよい、だとか。なにも考えずにやみくもに木切れをポンポン放り込むだけであったワタクシなどは、なにかこう、文明開化的なオドロキを感じたものです。

マッチやライターがないときに火を起こすための、古代式「キリモミ式発火法」の図版入り手順や、雪の上や雨の中での焚き火の方法についても解説されているので、もしものときにも役に立ってくれそうですね。乾いた雪の上ならそのまま焚いてもちゃんと燃えてくれるんだとか。

そしてもちろん、焚き火における最大最高絶対王者的な楽しみである、焚き火料理についてもしっかり書かれております。かまどの作り方や、ダッチ・オーブンなどの道具の紹介、焚き火を用いたバウムクーヘンやピザの作り方なんてのも。

焚き火で料理をすることについては、こんな嬉しくなるような一文が出ております。

「野外で、しかも焚き火で料理をするなどということは、今やほとんどレジャーでしかない。しかし、焚き火で料理することのほうが、人類の歴史のなかでは、圧倒的に長い歴史を持っている。野外で焚き火料理をすることに『野生に返る』といった趣を感じる人は多いだろうが、むしろ『自然の中で人間性を再確認する』ことではないだろうか。自然の中で、太古の祖先を想いながら火を囲み、料理をし、食べる。これを焚き火料理の醍醐味、ロマンと言わずして、なんと言おう」

いやあ、ほんと、いいコトおっしゃってくれますねえ。そう、焚き火で料理を作り、焚き火を前にして食べて飲むということは、人間性回復のためにも大切なロマン溢れる営為、なのであります。ゆめゆめ、焚き火囲んで飲み食いしているヒトたちを指さして「もの好きなヒトたちだねえ」などと白眼視することがあってはなりませぬぞ。

焚き火に関する文芸作品を紹介するニクい趣向も盛り込まれております。紹介されているのは、国木田独歩や志賀直哉、池波正太郎、村上春樹、H・D・ソロー、そして焚き火といえば外すわけにはいかない椎名誠といった面々の作品であります。

そこでは、わが宮崎県出身の歌人、若山牧水の随筆『森の小径』の一節も引用されているのですが、その詳細な炎の描写が泣かせます。焚き火フェチだったんですねえ牧水さんは。

「日中の、ことによく照り澄んだ日光のもとで、始め黒い様な煙がもくもくとたち、やがてそのなかから、ちろり、ちろりと淡紅または深紅の焔があるがごとく無きがごとくに動いて来始めた時はまことに愉快である。(中略)単に赤いといふでなく、よく燃え入って来ると紫にも見え、時にはうすい青みを帯びて見ゆることがある。捉へどころのない、自由自在のあの形も微妙である」

あと、焚き火を詠みこんだ俳句も200句集められていて、よくぞこんなに集めたものだなあとアタマが下がります。選者は、東京下町についての著作などで知られるライター・編集者の坂崎重盛さん。うーんさすがだのう。その中から、ワタクシのお気に入りを三句。

神だのみせぬ浮浪者の大焚火 山下幸子

今朝も亦(また)焚火に耶蘇(やそ)の話かな 高浜虚子

夜明け待つ心相寄る野の焚火 七菜子

この本が素晴らしいのは、遊びや楽しみとしての焚き火を勧めるにとどまらず、焚き火を積極的に現代生活に取り入れることや、環境教育の一環として、さらには災害などの緊急時に焚き火を活かすことを提案していることです。それが、本書に焚き火マニア本を超えた価値を与えています。

焚き火をすると二酸化炭素が発生したり山火事の危険もあって環境には良くない、といった訳知りな俗説がまだまだはびこっているようですが、そもそも間伐もせずに放置され荒れた山林からは、折れたり枯れたりした木が分解するときに二酸化炭素がかなり発生しているんだとか。

されば、間伐材を利用することで荒れた山林の手入れにつながるだけでなく、薪ストーブとして応用すれば石油ファンヒーターの3〜5倍もの熱量を得ることができるという焚き火をやったほうが、化石燃料をムダ遣いするよりもはるかに環境にはプラスになるように思います。

そして、焚き火は自然災害で被災した人びとの心身を支える存在にもなるということを踏まえ、日常から火の取り扱いを経験し、使い慣れるためのプログラムを立てておくことの重要性も、本書は気づかせてくれます。地震や火山の噴火、豪雨といった自然災害の猛威が頻発するようになった昨今、このことはより一層、切実感をもって響いてまいります。

正しく火を使いこなすことこそ、真の文明人としての大事な知恵なのだ!ということを、本書は感じさせてくれます。そんなわけで、本書をぜひ一家に一冊常備していただくよう、焚き火を消さない程度にツバ飛ばしつつオススメ申し上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます