放送作家、タレント、作詞家、エッセイストなど、多方面で才能を発揮しておられた永六輔さんが、今月(7月)の7日に逝去されていたことが、昨日(11日)に伝えられました。享年83歳。

テレビとラジオの礎を築いた偉大なる放送人であり、「上を向いて歩こう」「こんにちは赤ちゃん」などの名曲を生み出したヒットメーカーであり、200万部を越す大ベストセラーとなった『大往生』をはじめとする、数多くの著書を上梓し続けた卓抜なエッセイスト・・・。各方面に残した業績の大きさに、あらためて畏敬の念が湧いてまいります。

長年続けてこられたラジオ番組『誰かとどこかで』などで耳にした、軽妙な話術と全国各地での見聞に基づいた博識ぶりが織りなす「六輔節」に、わたしも大いに魅了されてきました。また、デュークエイセスが歌った「フェニックス・ハネムーン」を作詞されたり、宮崎交通創業者の岩切章太郎氏の功績を称え、観光振興に尽力した個人や団体を顕彰した、宮崎市主催の「岩切章太郎賞」(2008年に終了)の選考をお務めになるなど、わが宮崎にも大変縁の深いお方でありました。

数年前に亡くなった永さんの親友、小沢昭一さんともども尊敬していた存在だっただけに、訃報を知ったときにはショックでしたし、喪失感も大きいものがあります。

エッセイストとしての永さんも大好きで、一時期はけっこう、永さんのご著書を読み漁っておりました。

そこで拙ブログではこれから3回にわけて、現在わたしの手元に残るご著書から印象に残っていることばを拾いつつ、永さんの遺徳を偲ぶ記事を綴っていきたいと思います。

永さんを語る上で重要なテーマはたくさんあるのですが、その中からわたしにとって関心の深い事柄を3つに絞り込むことにいたします。今回のキーワードは「旅」であります。

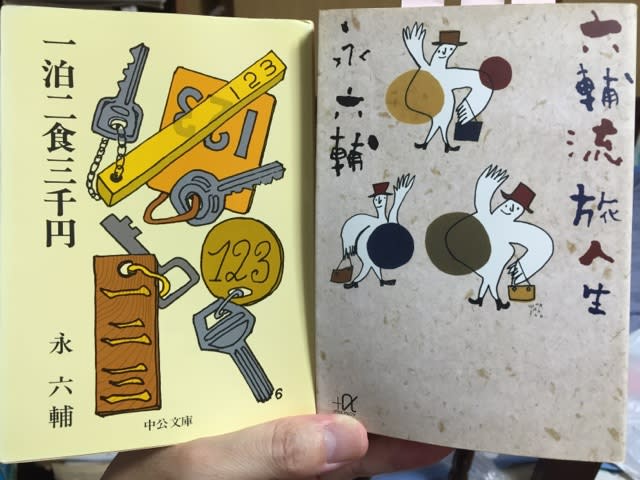

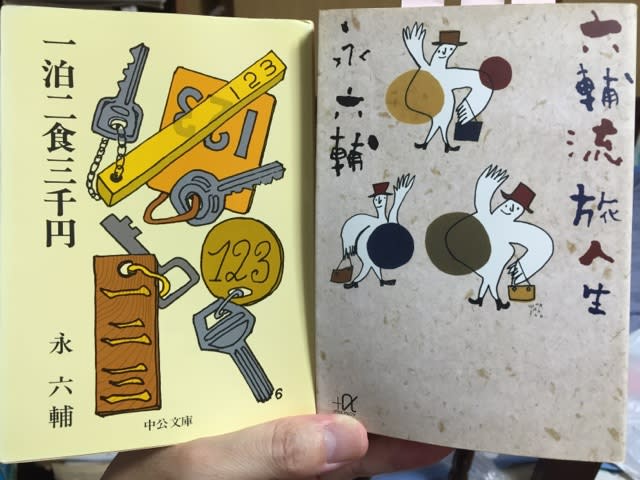

生涯を旅とともに生きてこられた旅の達人、永さん。旅をテーマにした著書も数多くありましたが、残念ながら現在わたしの手元にあるのは『一泊二食三千円』(中公文庫、1977年)と『六輔流旅人生』(講談社+α文庫、1996年)の2冊のみです。

はなはだ不充分な中からではございますが、上の2冊を中心にしつつ、永さんの旅人生から紡ぎ出されたお言葉を、いくつか選んでいくことにいたします。

東京にはいろいろな博物館があって、目黒には寄生虫博物館があります、という紹介と、その寄生虫博物館には、マスコミの寄生虫・永六輔の写真も飾ってありますという情報があるとする。

僕の写真をみに博物館に行くことも無駄ではないだろうが、そんな時に、その博物館は目黒のどこにあるんでしょう、などときかれるとガッカリしてしまう。

まず、目黒に行くべきなのだ。

目黒で聞くべきなのだ。

(中略)

何から何まで聞こうとする。

何から何まで知らせようとする。

そこにはつながりがあるようで、実はなんにもない。

まず、出かけるという行為があって、出かけた先の街角で道を訪ねる。そこで、人に触れあう。やっと街の暮しとつながるのだ。

(『一泊二食三千円』所収「ぼくの東京見物」より)

ホテルにしても船にしてもルールがあるわけで、そのルールを不自由に感じるようだったら、旅をすること、泊まることは諦めるべきなのである。

不自由さを楽しめない人は、旅を楽しむ資格がない。

(『六輔流旅人生』所収「ホテルの『試泊』」より)

このごろは、休みなんかに家族そろって旅に行きますね。あれはあれで意味があるかもしれないけど、家族はやっぱりばらばらに旅をすべきだと思うんです。子どもは子どもなりの冒険をしてほしいし、奥さんは奥さんなりの旅をしてほしい。その旅をまとめるところが家なんで、一家そろって旅というものの中には、ぼくは何かいんちきがあるような気がしてならないんです。

(『一泊二食三千円』所収「信越放送で」より)

日本人は仕事ばかりして遊びを知らないのではなく、仕事と遊びを両立させているのである。

だから遊びだけを切り離して、リゾート法に熱中するのは無駄だと思う。

仕事を休んで遊ぼうというより、仕事の中に遊びを持ちこむ特技のほうを世界に広めるべきだ。

なにも働きすぎだと批判されることはない。

ちゃんと遊んでもいるということを知らせればいい。

事実、日本人ほど遊んでいる民族はいないと思う。

これ以上、遊ばせたって意味がない。

(『六輔流旅人生』所収「移動型旅志向」より)

私は、外国に十人に一人が行っているということであらためてびっくりしているわけですが、日本国内でも皆さんが住んでいる町、皆さんが歩いている町で、「あっ、ここ!この横丁は曲がったことがないなぁ。よし!今日は曲がってみよう」ということを、ぜひやってみてください。

何回も何回も海外に行っているのに一人旅ができないという、みっともない現実を何とか打破していくために、「海外に行く前に、皆さんのご近所の曲がったことのない横丁を曲がる時に胸がドキドキする」ーーそういう人であってほしいと思うんです。

そういう方だったらば、団体で出かけても行った国の文化・伝統、あるいは暮らしに触れる努力、あるいは感動する気持ちを何とか持って、旅ができると思うんですね。

(『もっとしっかり、日本人』所収「別冊・観光白書」より。NHKライブラリー、1997年)

いつだってぼくらの目というのは、一部分しか見られない。それをそこへ行ってきたことで全部を見たつもりになり、あそこはよかったというような言い方をするんではなくて、一部分しか見てこなかったということを確認する。

全部じゃない。ほかにももっともっといろいろなことがあるのに、ぼくはそこのちょっとした部分しか見てこられなかったんだということを確認することが、全体を理解する第一歩だと思うんです。

(『一泊二食三千円』所収「信越放送で」より)

テレビに紹介された店や宿が、押し寄せる客と対応しながら、質を落とさないというのは奇蹟なのである。

客の数が増えれば、客の質は必ず落ちてくる。

客の質が落ちれば、店の質は必ず落ちるのである。

客に育てられる宿があり、宿に育てられる客があるように、佳い旅は両者がつくりだすものなのだ。

(『六輔流旅人生』所収「お土産ランド」より)

旅はする人と迎える人、どちらにとっても心地よい風のようでありたい。

その風が通りすぎると、ホッとするような旅でありたい。それは無名人の旅でなければならない。護衛がつくような旅では、その土地の風土や歴史に触れることはできないが、無名人なら「ふるさと」は「創生」しなくても健在していることがわかるのだ。

(『六輔流旅人生』所収「投げ銭の会」より)

ちょっぴり厳しいながらも、人間とその営みに対する温かみのある視点が根底にある、永さんのお言葉の数々。こうして読み直してみると、旅好きの端くれ(といっても、しょっちゅう出かけられるというわけではないのですが・・・)であるわたしにとっても、ところどころで耳の痛い指摘があったりもいたしました。これから旅する機会があれば、心地よいホッとするような「佳い旅」をしていきたいなあ。

『六輔流旅人生』には、わが宮崎について語っておられるエッセイも収められています。題して「観光のメッカ」。

「昔、といってはいけないのだろうけれど、宮崎は観光のメッカだった」

という書き出しで始まるこのエッセイで永さんはまず、日本中からの新婚旅行客で賑わっていた頃の宮崎のことを「すべて過去形」で振り返ります。

その後、海外旅行にお株を奪われ、すっかり色あせてしまった宮崎の観光のあり方を見直そうと創設された、前述の「岩切章太郎賞」の選考に関わることになった永さんは、「大地はキャンバス、そこに美しい絵を描くのだという岩切精神」を生かしたユニークな賞になれば、と「岩切賞」への意気込みを語っています。

永さんは、以下のような文章でこのエッセイを締めくくっています。

どうしても観光行政の貧しさが目につくが、最近、やっぱり違うなと思ったところに大分県の由布院がある。

観光、活性化、すべての点で評価の高い由布院の旅館で、有名になりすぎたことを反省し、初めからやり直そうという運動である。

芸人の言葉だが「人気スターになるための努力なんて、その人気を保つための努力に比べたら、ものの数じゃない」というのがある。

観光地がやっていることは人気スターになるための努力ばかりである。

由布院のやっていることを宮崎はやらなかったのだ。

その反省の中から出てきた岩切賞なのである。

わが宮崎に対しても、厳しくも温かみのあるまなざしを向け続けてくださった永さん。宮崎人の端くれとして、そのことをとても嬉しく思います。

あらためて永さんに感謝するとともに、そのお志を忘れないようにしなければ。

テレビとラジオの礎を築いた偉大なる放送人であり、「上を向いて歩こう」「こんにちは赤ちゃん」などの名曲を生み出したヒットメーカーであり、200万部を越す大ベストセラーとなった『大往生』をはじめとする、数多くの著書を上梓し続けた卓抜なエッセイスト・・・。各方面に残した業績の大きさに、あらためて畏敬の念が湧いてまいります。

長年続けてこられたラジオ番組『誰かとどこかで』などで耳にした、軽妙な話術と全国各地での見聞に基づいた博識ぶりが織りなす「六輔節」に、わたしも大いに魅了されてきました。また、デュークエイセスが歌った「フェニックス・ハネムーン」を作詞されたり、宮崎交通創業者の岩切章太郎氏の功績を称え、観光振興に尽力した個人や団体を顕彰した、宮崎市主催の「岩切章太郎賞」(2008年に終了)の選考をお務めになるなど、わが宮崎にも大変縁の深いお方でありました。

数年前に亡くなった永さんの親友、小沢昭一さんともども尊敬していた存在だっただけに、訃報を知ったときにはショックでしたし、喪失感も大きいものがあります。

エッセイストとしての永さんも大好きで、一時期はけっこう、永さんのご著書を読み漁っておりました。

そこで拙ブログではこれから3回にわけて、現在わたしの手元に残るご著書から印象に残っていることばを拾いつつ、永さんの遺徳を偲ぶ記事を綴っていきたいと思います。

永さんを語る上で重要なテーマはたくさんあるのですが、その中からわたしにとって関心の深い事柄を3つに絞り込むことにいたします。今回のキーワードは「旅」であります。

生涯を旅とともに生きてこられた旅の達人、永さん。旅をテーマにした著書も数多くありましたが、残念ながら現在わたしの手元にあるのは『一泊二食三千円』(中公文庫、1977年)と『六輔流旅人生』(講談社+α文庫、1996年)の2冊のみです。

はなはだ不充分な中からではございますが、上の2冊を中心にしつつ、永さんの旅人生から紡ぎ出されたお言葉を、いくつか選んでいくことにいたします。

東京にはいろいろな博物館があって、目黒には寄生虫博物館があります、という紹介と、その寄生虫博物館には、マスコミの寄生虫・永六輔の写真も飾ってありますという情報があるとする。

僕の写真をみに博物館に行くことも無駄ではないだろうが、そんな時に、その博物館は目黒のどこにあるんでしょう、などときかれるとガッカリしてしまう。

まず、目黒に行くべきなのだ。

目黒で聞くべきなのだ。

(中略)

何から何まで聞こうとする。

何から何まで知らせようとする。

そこにはつながりがあるようで、実はなんにもない。

まず、出かけるという行為があって、出かけた先の街角で道を訪ねる。そこで、人に触れあう。やっと街の暮しとつながるのだ。

(『一泊二食三千円』所収「ぼくの東京見物」より)

ホテルにしても船にしてもルールがあるわけで、そのルールを不自由に感じるようだったら、旅をすること、泊まることは諦めるべきなのである。

不自由さを楽しめない人は、旅を楽しむ資格がない。

(『六輔流旅人生』所収「ホテルの『試泊』」より)

このごろは、休みなんかに家族そろって旅に行きますね。あれはあれで意味があるかもしれないけど、家族はやっぱりばらばらに旅をすべきだと思うんです。子どもは子どもなりの冒険をしてほしいし、奥さんは奥さんなりの旅をしてほしい。その旅をまとめるところが家なんで、一家そろって旅というものの中には、ぼくは何かいんちきがあるような気がしてならないんです。

(『一泊二食三千円』所収「信越放送で」より)

日本人は仕事ばかりして遊びを知らないのではなく、仕事と遊びを両立させているのである。

だから遊びだけを切り離して、リゾート法に熱中するのは無駄だと思う。

仕事を休んで遊ぼうというより、仕事の中に遊びを持ちこむ特技のほうを世界に広めるべきだ。

なにも働きすぎだと批判されることはない。

ちゃんと遊んでもいるということを知らせればいい。

事実、日本人ほど遊んでいる民族はいないと思う。

これ以上、遊ばせたって意味がない。

(『六輔流旅人生』所収「移動型旅志向」より)

私は、外国に十人に一人が行っているということであらためてびっくりしているわけですが、日本国内でも皆さんが住んでいる町、皆さんが歩いている町で、「あっ、ここ!この横丁は曲がったことがないなぁ。よし!今日は曲がってみよう」ということを、ぜひやってみてください。

何回も何回も海外に行っているのに一人旅ができないという、みっともない現実を何とか打破していくために、「海外に行く前に、皆さんのご近所の曲がったことのない横丁を曲がる時に胸がドキドキする」ーーそういう人であってほしいと思うんです。

そういう方だったらば、団体で出かけても行った国の文化・伝統、あるいは暮らしに触れる努力、あるいは感動する気持ちを何とか持って、旅ができると思うんですね。

(『もっとしっかり、日本人』所収「別冊・観光白書」より。NHKライブラリー、1997年)

いつだってぼくらの目というのは、一部分しか見られない。それをそこへ行ってきたことで全部を見たつもりになり、あそこはよかったというような言い方をするんではなくて、一部分しか見てこなかったということを確認する。

全部じゃない。ほかにももっともっといろいろなことがあるのに、ぼくはそこのちょっとした部分しか見てこられなかったんだということを確認することが、全体を理解する第一歩だと思うんです。

(『一泊二食三千円』所収「信越放送で」より)

テレビに紹介された店や宿が、押し寄せる客と対応しながら、質を落とさないというのは奇蹟なのである。

客の数が増えれば、客の質は必ず落ちてくる。

客の質が落ちれば、店の質は必ず落ちるのである。

客に育てられる宿があり、宿に育てられる客があるように、佳い旅は両者がつくりだすものなのだ。

(『六輔流旅人生』所収「お土産ランド」より)

旅はする人と迎える人、どちらにとっても心地よい風のようでありたい。

その風が通りすぎると、ホッとするような旅でありたい。それは無名人の旅でなければならない。護衛がつくような旅では、その土地の風土や歴史に触れることはできないが、無名人なら「ふるさと」は「創生」しなくても健在していることがわかるのだ。

(『六輔流旅人生』所収「投げ銭の会」より)

ちょっぴり厳しいながらも、人間とその営みに対する温かみのある視点が根底にある、永さんのお言葉の数々。こうして読み直してみると、旅好きの端くれ(といっても、しょっちゅう出かけられるというわけではないのですが・・・)であるわたしにとっても、ところどころで耳の痛い指摘があったりもいたしました。これから旅する機会があれば、心地よいホッとするような「佳い旅」をしていきたいなあ。

『六輔流旅人生』には、わが宮崎について語っておられるエッセイも収められています。題して「観光のメッカ」。

「昔、といってはいけないのだろうけれど、宮崎は観光のメッカだった」

という書き出しで始まるこのエッセイで永さんはまず、日本中からの新婚旅行客で賑わっていた頃の宮崎のことを「すべて過去形」で振り返ります。

その後、海外旅行にお株を奪われ、すっかり色あせてしまった宮崎の観光のあり方を見直そうと創設された、前述の「岩切章太郎賞」の選考に関わることになった永さんは、「大地はキャンバス、そこに美しい絵を描くのだという岩切精神」を生かしたユニークな賞になれば、と「岩切賞」への意気込みを語っています。

永さんは、以下のような文章でこのエッセイを締めくくっています。

どうしても観光行政の貧しさが目につくが、最近、やっぱり違うなと思ったところに大分県の由布院がある。

観光、活性化、すべての点で評価の高い由布院の旅館で、有名になりすぎたことを反省し、初めからやり直そうという運動である。

芸人の言葉だが「人気スターになるための努力なんて、その人気を保つための努力に比べたら、ものの数じゃない」というのがある。

観光地がやっていることは人気スターになるための努力ばかりである。

由布院のやっていることを宮崎はやらなかったのだ。

その反省の中から出てきた岩切賞なのである。

わが宮崎に対しても、厳しくも温かみのあるまなざしを向け続けてくださった永さん。宮崎人の端くれとして、そのことをとても嬉しく思います。

あらためて永さんに感謝するとともに、そのお志を忘れないようにしなければ。