新潟県糸魚川の駅前から歩いて、通りを日本海に向かうと左手に北アルプスの北端が見えた。

北アルプスは急角度で日本海に飛び込むように終了する。

その崖下が「親知らず」「子知らず」「犬戻り」「駒返し」で、白波が狭い渚を洗っている。

すごい光景だ。

越後と越中の国境、市振の町には糸魚川駅から市振駅まで鉄道(旧北陸本線)で行った。

トンネルの合間から何度もチラリと日本海が見える。

その海岸線の「恐怖」を車窓からもじゅうぶん感じられた。

市振駅から芭蕉や遊女が泊った町に向かって歩いていると、

交通が発達した現代でさえ、遠いところに来たなあと思った。

・・・

「日本の古典11松尾芭蕉」 山本健吉 世界文化社 1975年発行

市振(いちぶり)

今日は親不知・子不知・犬戻り・駒越しなどという北国一の難所を越えて疲れたので、

枕を引き寄せて早く寝ると、 一間隔てて表の部屋に、二人ばかりらしい若い女の声が聞えてくる。

年老いた男の声も交って物語するのを聞いていると、二人の女は越後の国新潟というところの遊女であった。

伊勢参宮をしようとして、この関まで男が送って来て、明日は男を故郷へかえすので、返す文をしたため、

とりとめない伝言などをもしてやるところであった。

翌朝出立のとき、われわれに向って、「行方も分らぬ旅路の憂さ、あまり不安で悲しうございますので、

見えがくれにも御跡を慕って参りたいと存じます。

坊さまのお情で、広大な慈悲心をお恵み下さって、

どうか私どもにも仏道に入る縁を結ばせて下さいませ」と言って、油を落した。

「お気の毒とは存ずるが、われわれは所々で滞在することが多い。

ただ人の行く方向に向って行きなされ。神様の加護でかならず無事に着けましょうぞ」

と言い捨てて立ち出でたが、あわれさの気持がしばらくは止まないのであった。

一家に遊女も寝たり萩と月

・・・

・・・

旅の場所・新潟県糸魚川市青海町市振

旅の日・2020年1月29日

書名・奥の細道

原作者・松尾芭蕉

・・・

「奥の細道の旅」 講談社 1989年発行

今日は親しらず子しらず・犬もどり・駒返しなど云ふ北国一の難所を越えてつかれ侍れば、

枕引きよせて寐たるに、一間隔てて面の方に、若き女の声二人ばかりときこゆ。

年老いたるおのこの声も交り物語するをきけば、

越後の国新潟と云ふ所の成りし、伊勢参宮するとて、此の関までおのこの送りて、

あすは古郷にかへす文したためて、はかなき言伝などしやる也。

「白浪のよする汀に身をはふらかし、あまのこの世をあさましう下りて、定めなき契、

日々の業因、いかにつたなし」と、物云ふをきく寐入りて、あした旅立つに、我にむかひて、

「行衛しらぬ旅路のうさ、あまり覚束なう悲しく侍れば、見えがくれにも御跡をしたひ侍らん。

衣の上の御情に、大慈のめぐみをたれて結縁せさえ給え」と泪を落す。

不便の事には侍れども、

「我々は所々所にてとまる方おほし。

只人の行くにまかせて行くべし。

神明の加護かならず恙がなかるべし」と云捨てて出でつつ、哀さしばらくやまざりけらし。

一家に遊女もねたり萩と月

曽良にかたれば、書きとどめ侍る。

・・・

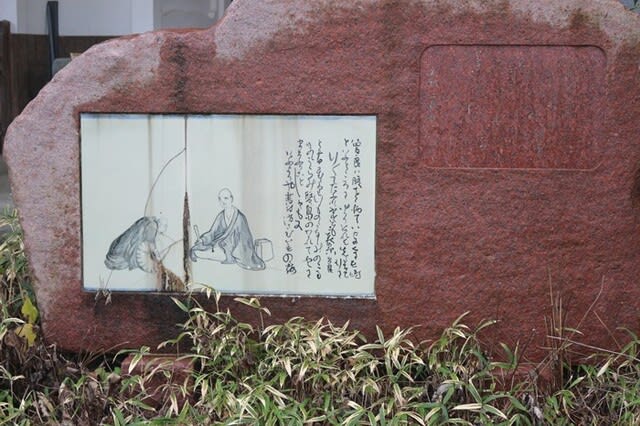

(桔梗屋跡)

・・・

「超訳芭蕉百句」 嵐山光三郎 筑摩書房 2022年発行

一家に遊女もねたり萩と月

芭蕉が市振の宿に泊まると、隣の部屋に二人連れの遊女がいた。

伊勢参りをするため、 新潟からきた遊女であった。

翌朝、遊女から「見え隠れしながら後をついて行きたい」と涙を流して頼まれた。

しかし、「われらは風まかせの旅である」と断り、「神様のご加護で無事に行けるだろう」とはげました。

同じ旅の宿に遊女と泊まりあわせると、庭さきに萩が咲き、月光がさしていた。

ここで読者は、「やや! 遊女が出てきた」とガゼン目をみはることになる。

『ほそ道』には、いくつもの仕掛けがあり、

前半の日光に対して後半の月光(月山)、

松島に対して象潟、という陰陽の対比がある。

『ほそ道』の前半に「かさねという名の少女」が出てくる。

那須の黒羽で「かさね」という少女に会った。聞きなれない名であるが、

撫子の花弁をかさねといった。

那須では撫子、市振では萩の花。

萩の花を遊女にみたて、月光を世捨て人である自分に見たて、

芭蕉が遊女たちと泊まりあわせているが「萩と月」なのだ。

寂しい町であっても、色っぽいつやが漂い、これもフィクションである。

・・・

・・・

「奥の細道」の解説書には、例外がないほどに、

この遊女たちとの一夜は作り話であると書かれている。

その解説は必要があるのだろうか?

紀行文「奥の細道」は江戸を発つときからして、

”鳥啼 魚の目は泪”とありもしないことを書いている。

道中で人との出会いを場所や時間を入りまぜ、脚色した話があっていいし、

それでこそ名作と思う。

多くの芭蕉学者が、「ウソの話です」とわざわざなぜ言うのだろう?

・・・