(2014.05.17訪問)

禅宗寺院の認識で慈光院を訪ねると相当違和感を受けます。お寺としてよりも境内全体が一つの茶席として

造られているとお寺のホームページも述べています。ダイナミックかつ細やかなお庭の変化と建物の茅葺き

屋根の質素さが一つの美として、色水墨の世界を醸し、ボクなど茶道無作法な者でも、お庭に立つと何とな

くその雰囲気の点景として描かれているようなそんな心持ちになります。と云いつつも、今日のこのピーカ

ンで、侘びとか寂び、茶の湯の精神性は何処かへ行ったきり戻ってきません。

▼書院。白砂に刈り込み、そして青空。お寺に見えます?

[ 慈光院 ]

●山号 円通山 (えんつうざん)

●寺号 慈光院 (じこういん)

●開基 片桐貞昌 (かたぎりさだまさ)

●開山 玉舟和尚 (ぎょくしゅうおしょう)

●開創 寛文三年 (1663年)

●宗派 臨済宗大徳寺派

●本尊 釈迦如来坐像

▲奈良県大和郡山市小泉町865番地 TEL.0743-53-3004

▲拝観料 1000円 (お抹茶接待付き) 御朱印300円

▲拝観時間 9:00~17:00

▲HP http://www1.kcn.ne.jp/~jikoin/

▲JR大和路線「大和小泉」駅下車徒歩15分 近鉄郡山駅行きバス「片桐西小学校」下車スグ

近鉄橿原線「近鉄郡山」駅下車 法隆寺行きバス または[小泉駅東口]行きバス「片桐西小学校」下車スグ

慈光院縁起 (慈光院HPから抄出)

寛文三年 (1663年) 大和小泉藩二代目藩主の片桐石見守貞昌(石州)が初代藩主である父貞隆(慈光院殿雪

庭宗立居士)の菩提寺として自分の領地内に、大徳寺百八十五世玉舟和尚(大徹明應禅師)を開山に迎え建

立した臨済宗大徳寺派の寺院。寺としてよりも境内全体が一つの茶席として造られており、表の門や建物ま

での道、座敷や庭園、そして露地を通って小間の席という茶の湯で人を招く場合に必要な場所ひと揃え全部

が、一人の演出そのまま三百年を越えて眼にすることができるということは、全国的に見ても貴重な場所と

なっている。

▼参道。

▼山門。木札に一之門と書かれています。

▼門前の石標。茶道石州流発祥の寺と刻し、もう一方は名勝史跡庭園と刻しています。

▼鍵形の参道が続きます。

▼茨木城楼門。色々あって、石州さんが貰い受け移築したものだそうです。

▼右手に書院が見えます。すでにこれがお寺かの感覚。

▼受付を済ませ、早速書院へ。

▼仕切り襖を外していますが、書院は五部屋あります。

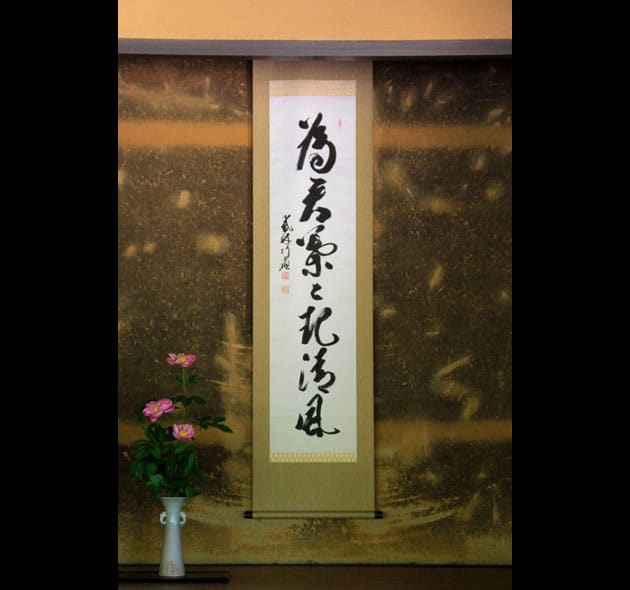

▼書院十二畳の間の床。

▼半端じゃない手入れの行き届いたお庭がワイドに広がります。

▼縁の右端に「独座 (どくざ)」手水鉢 (重文)。お庭には三つの手水鉢と一つの蹲があります。いずれも重文。

▼お庭を正面から見ると。

▼書院の北端に「高林庵茶室」(重文)。

▼拝観料1000円、少々お高い感が否めませんが、お抹茶をいただけます。貸し切り同様の書院からお庭を眺

めながらのひととき、「ウーム茶の湯は深い、誠に深い……、どれだけ深いか判らない。」

▼正面の大きいツツジの丸刈り込み、実はまだ咲いてないんです。ここのツツジは超遅咲き、五月末から六

月初めにかけて開くそうですよ。

お庭に降りてみましょう。

▼丸い刈り込みが一斉に花開くとき、凄いことになりそうですネ。

▼お庭の小高いところ、緑に囲まれてひっそりと観音堂です。

▼刈り込みの間を縫って歩いてみます。前方に変な木。

▼この~木 なんの木 気になる木~ 下から見るとこんなんです。

▼刈り込みと「書院」(重文)。どう見たって農家風。

(慈光院HPから抄出)

慈光院の中心的な建物であるが、寺全体を茶席として演出するときに茅葺きの農家風の外観というのは、堂

々とした荘厳なお堂には表せない大きな意味合いを有している。

▼小さな池の真ん中に小さなお社。

▼中庭に面して「閑茶室」(重文)。

▼茶室前に「女ノ字 (めのじ)」手水鉢 (重文)。

▼書院東の庭園。網代戸は閉まってますので入れません。

▼「角バラズ (かどばらず)」手水鉢 (重文)。

▼本堂です。判ります? 判りませんよネ。しかし本堂なんです。

(慈光院HPから抄出)

元々慈光院にこのような別棟の本堂があったわけではなく、現在「書院」と呼んでいる建物が「方丈」で、

そこに本尊だけが祀られていたと思われる。それが後になって開山と石州の座像が移されてきたことで、書

院の北側に小さい仮のお堂を付け足してお祀りすることとなった。

▼扁額は方丈と書かれてますが本堂なんです。

▼仏殿。中央ご本尊は釈迦如来坐像。右に開山玉舟和尚、左開基片桐石見守貞昌 (石州) が祀られています。

▼仏殿天井には入江正巳画伯作の墨絵雲龍図。

▼庫裡から本堂。手前は五葉松。

▼中庭から書院。

▼帰りがけ書院玄関から見た茨木門。

▼御朱印です。

お抹茶を戴いて、茶の湯の真髄とは如何なるかの思考を巡らすには、はなはだお粗末な頭なので止めます。

それにしても、片桐石州、風流を通り越してこれぞ「粋」を風情にした武家茶人。江戸期の平和を思い通り

に生きた茶の湯の演出家、その人が構成した茶寺一式が三百年以上の歳月を経て今見ることが出来る慈光院

は希有な例ではないでしょうか。

ピーカンの慈光院これにてオシマイ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。