(2015.10.17訪問)

迷車大和路号は丹波路を走っています。長閑な田園風景、道はきれいしクルマは少々、遠くでコンバインが作業中、道

端のコスモス咲き乱れ、秋本番中。いいですネ、気持ち高鳴り口笛が思わず、ベーさんの交響曲第6番を聞きながら(ウ

ソに決まってます)とりあえず紅葉の時季でもないのに丹波紅葉三山の一つ、石龕寺を目指しているのであります。

問題がただ一つ、奥の院は相当な難所、まるで登山だと聞いているのですが……、

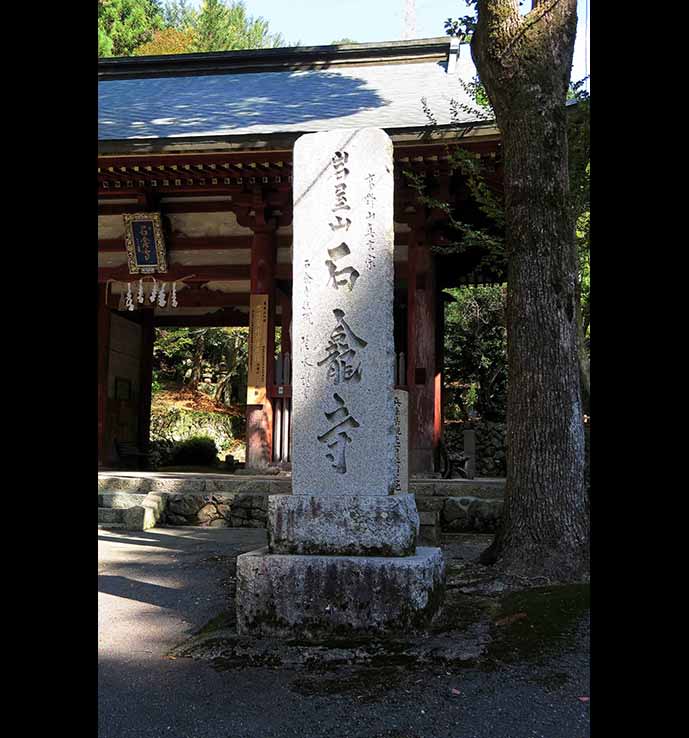

▼寺号石碑。

[ 石龕寺 ]

●山号 岩屋山(いわやさん)

●寺号 石龕寺(せきがんじ) 別称岩屋寺(いわやでら)

●宗派 高野山真言宗(こうやさんしんごんしゅう)

●開基 聖徳太子(しょうとくたいし)

●開創 用明天皇二年(587年)

●本尊 毘沙門天

▲拝観 境内自由 紅葉時期は300円 朱印300円

▲兵庫県丹波市山南町岩屋2番地 電話0795-77-0235

▲JR福知山線「谷川駅」からタクシー10分

中国自動車道「滝野社IC」国道175号北約30分

舞鶴若狭道「丹南篠山口IC」25分

▼道路終点に仁王門。前が駐車場になっています。

石龕寺縁起 (石龕寺案内板から抄出)

寺伝によると、用明天皇の丁未の年(587年)聖徳太子の開基と伝えられ、聖徳太子が深く帰依した毘沙門天を本尊とす

る。鎌倉から室町にかけて隆盛、足利尊氏とその子義詮がこの地に身を寄せたことが記されており、当寺が足利氏とゆ

かりが深い事が伺えます。下って明智光秀の丹波攻め(16世紀末)の際、山門を除いて一山ことごとく焼失しましたが、

以来歴代住職や信徒の尽力により復興されました。寺号の「石龕」とは、仏像などを安置する石窟を意味する。

本堂から登ること約800mの先に奥の院があり、その石窟が石龕寺の寺号の由来となっている。

▼山号、寺号が刻された立派な石柱。

▼仁王門。三間一戸、銅板葺き、八脚門。両側に金剛力士が控えています。

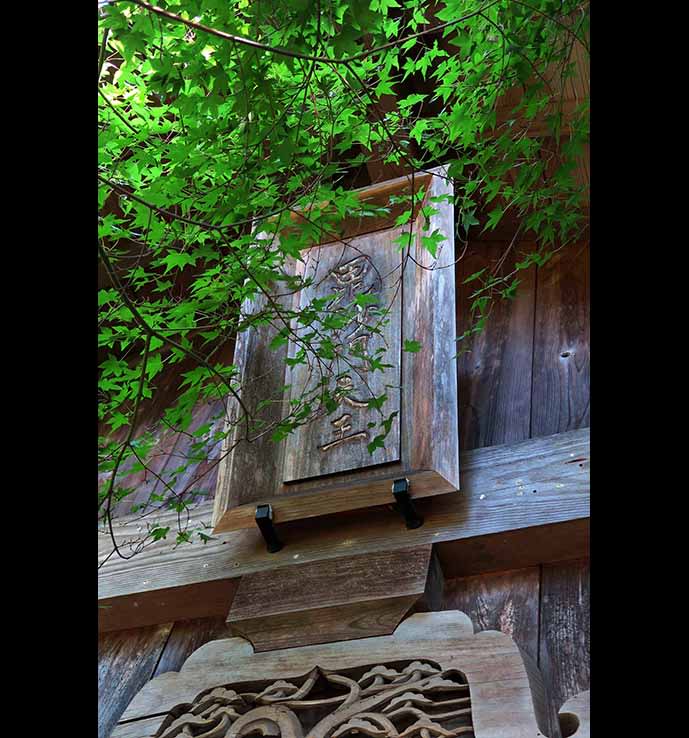

▼仁王門扁額。

久々正統派仁王さんに会えました。迫力のある像形、まさに仁王立ち、玉眼の目元は血管が浮き出てますよ。

阿吽両像とも仏師肥後法橋定慶(慶派の仏師)、仁治三年(1242年)刻。

仏師定慶さんの伝は諸説あるようですが、慶派としての貫禄は充分窺えます。

▼金剛力士阿形像(重文)。

▼金剛力士吽形像(重文)。

▼仁王門正面。

▼仁王門潜ると青もみじが覆う一直線の参道。丹波紅葉三山の青もみじですヨ!

▼青もみじの中振り返ってみる仁王門。青もみじに埋もれてますネ。

▼真言宗の象徴、お大師さんも緑の衣です。

▼この石段を上った所に本堂が。

▼手水鉢に滴る清水。

▼本堂が見えました。

▼本堂。本尊毘沙門天。方三間、宝形造り、銅板葺、唐破風向拝付。残念ながら内部は窺うことは出来ません。

お堂入り口は正面には無く、両サイドにあります。

▼毘沙門天王と書かれた本堂扁額。

▼本堂左側面、中央が戸口です。

▼仏足石。投げ銭で届かなかった小銭がバラバラと下に落ちてます。

▼不動明王石像。石全体が火焔光背になっていて、デザイン的にも優れた石像ではないでしょうか。

▼鎮守社の焼尾神社。朱に見えるのは覆屋。

▼本殿はガッチリガードされています。祭神 市杵島比売命。唐破風一間流造、檜皮葺。仁治二年(1241年)創建。

▼軒下の組み物。かなり精巧に組み上げられています。

▼三社が祀られています、祭神は分かりません。

▼かなり珍しい七福神の石像。

▼護摩壇。

▼護摩壇のダブル石像、右不動明王、左役行者。小角さんは笑っているようです。

さて問題の奥の院へ、散々迷ったあげく、チャレンジ GO !

▼奥の院参道入り口に防御ネット。動物よけなんでしょうかね、何か身震いしますネ。

▼参道なんて云うありがたい道ではありません。登山道でももう少しキレイ、まさに獣道。そしていきなり急坂。本格

的な山道です。足を滑らせると谷底まっしぐら、慎重の上にも慎重に。所々ロープや手すりなどがあるので、注意さ

えすればなんとかクリアできます。

▼時々こんな景観にも会いますが……、

▼殆どこんな道……、

▼そしてこんな薄暗さ。一人じゃ怖いですよ。祈、何も出てきませんように。

▼急な登り歩くこと800m、やっと光明、鐘楼が見えてきました。途中何回休憩したか、何回滑ったか、クソ!

▼鐘楼です。疲労困憊! しかし元気一発!ゴ~~ンいい余韻でした。

▼奥の院参道、いきなりビックリしました、人かと思っけど灯籠でした。

▼岩肌にへばりつくように建てられている拝殿。

▼毘沙門天王と書かれた扁額。

▼拝殿格子からの内部。

▼本尊毘沙門天王石像、半浮き彫りのお像で錫杖をお持ちです。新しい彫刻のようです。

この拝殿地が石龕寺誕生の地と伝わるそうです。

▼拝殿横にこちら珍しい蔵王権現の石像。

極々狭い奥の院、以上でオシマイ。奥之院へ40分、拝観5分。ア~ア。

▼鐘楼の基壇に座ってぼーっとしながら見た景色、丹波市山南町の町並み。

▼御朱印です。

久々の登山参拝でした。奥之院を参拝せずにして石龕寺を参拝したことにあらず。本当はどうするか迷ったんですが、

よっしゃイコ、800mの行程されど800mでした。普通の人20分、ボク40分、元山岳部ヨレヨレ、オレ本当に山岳部

員だったのかなとしばし呆然。以上はボクの今、皆さんはこんなことないと思います。普通の人は!

急坂、道幅狭し、曲がりくね、落ち葉と石ゴロゴロに足を取られないように、谷底真逆さまですよと冗談と本気半々。

これから奥之院目指す方、どうぞお気をつけて!

気をつければ普通の人は普通に登れます。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。