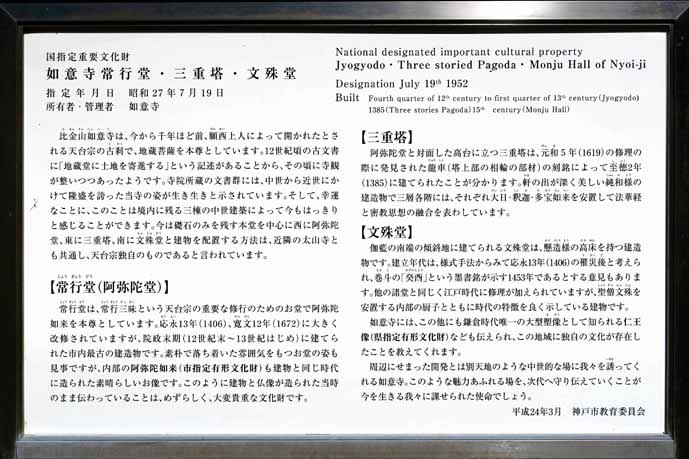

(2015.10.10訪問)

先週に続いて、またもここが神戸市かという古刹を訪ねることにしました。

神戸市北区と云いますと神戸市の北です。当たり前です。

あの伝説の播磨播州の空飛ぶ仙人、法道仙人の伝承が残るお寺と云えば、相当歴史がある古刹と誰しも思います。

そう歴史は古いのです。そしてあの大化の改新のもう一人の主役、孝徳天皇の名も残る古刹なんです。

岩嶺山石峯寺、なかなか読めませんね、ボクは読めました。「しゃくぶじ」と云います。

▼道路沿いに参道入り口。

[ 石峯寺 ]

●山号 岩嶺山(がんれいさん)

●寺号 石峯寺(しゃくぶじ)

●宗派 高野山真言宗(こうやさんしんごんしゅう)

●勅願 伝 孝徳天皇(こうとくてんのう)

●開山 伝 法道仙人(ほうどうせんにん)

●開創 伝 白雉二年(651年)

●本尊 地蔵菩薩(延命地蔵)

▲拝観 境内自由

▲兵庫県神戸市北区淡河町神影110-1 電話078-958-0822

▲JR福知山線、神戸電鉄「三田駅」神姫バスで「野瀬」下車徒歩2km

中国自動車道「西宮北IC」から西へ約10km

▼参道。

▼きれいな参道を行くと仁王門が見えてきます。

石峯寺縁起 (神戸市文書館HPから抄出)

石峯寺は高野山真言宗の寺院で、本尊は延命地蔵です。寺伝によれば、白雉二年(651年)孝徳天皇勅願、法道仙人によっ

て開基し、天平十九年(747年)行基によって薬師堂が、さらに弘仁十四年(823年)三重塔が建立されたとされます。現在

は竹林寺と十輪院の塔頭が残りますが、かつては多くの塔頭を有していました。

▼仁王門(重文)。三間一戸、切妻造、本瓦葺、八脚門。両脇に金剛力士を安置。

裳や天衣の彩色がよく残り、後補の玉眼が睨みを利かせています。造像年代、仏師不詳。

なかなか軽快な動きの仁王さんです。

▼阿形仁王。

▼吽形仁王。

▼仁王門から農道を200mぐらい行くと境内口に。この距離を見ても往時の寺域の広さが想像できますネ。

▼真新しい寺号石柱が。

▼それでは境内へ。

▼袴腰の立派な鼓楼と向こうに鐘楼。鐘楼写真撮るのを忘れました。

▼手水舎。

▼少し色付いてきています。このお寺も隠れたモミジ寺らしいです。

▼参道右に薬師堂(重文)。桁行五間、梁間五間、一層、入母屋造、本瓦葺。天平十九年(747年)聖武天皇勅願、行基さん

が建立。明応年間(1492~1501年)再建。前面桟唐戸、両端は連子窓を持つ漆喰壁です。

▼内陣に架かる瑠璃殿と書かれた扁額。

▼内部は内陣と下陣が格子戸、菱形格子欄間で仕切られています。入堂は出来ませんでした。

内陣には薬師如来、日光、月光菩薩、十二神将をお祀りしているそうです。

▼薬師堂の側面です。

▼福与かな観音さんがお立ちです。長久萬聖観音と云います。

▼参道正面、本堂です。

▼本堂。本尊延命地蔵菩薩。桁裄五間、梁間七間、宝形造、本瓦葺、一間向拝付。

▼堂内は内陣と外陣とを格子戸で仕切られています。中央天井は一段下がりの格子天井で複雑なデザイン構成になって

ます。

▼内陣の寺号が書かれた扁額。

▼向拝軒の彫物、感動はいつも同じ。

▼本堂前面。

▼本堂柱の一本、大丈夫かなァ、えらいことになってます。

▼本堂全景。

▼宝物庫だと思います。まさに蔵!

▼本堂右手高所に三重塔(重文)。

重厚で堂々たる塔姿、平安初期の塔では最も大きいものの一つだそうですヨ。

塔高24.4m、銅板葺。弘仁十四年(823年)嵯峨天皇勅願建立。

天正十六年(1588年)再建。

▼完全ガードで近寄れません。

▼初層の組み物。

▼全くグッドな塔姿です。

▼方丈池。中央に観音さんがお立ちです。

▼境内奥手にどなたか分かりませんが立派な石像。右手に独鈷杵をお持ちなので空海さんかな。

▼境内には四国八十八ヶ所巡りが、第七十三番出釈迦寺の石龕仏、釈迦如来石像。

▼境内奥まった所に朽ちかけた社殿、イヤ朽ちてしまっていますネ。

▼小さな五輪塔がひっそりと建っていました。

▼最後にもう一度、重文の三重塔。

▼お寺の前は田圃が広がり、コンバインが秋の収穫に一生懸命でした。

ところであの煙、何を燃やしているんでしょう?

またも御朱印、不取得。どうも兼務寺院のようで、お寺の方はどなたもおられませんでした。

秋ですネ、残暑がなく冬が駆け足、何か四季の移り変わりがチョット変な今日この頃、皆様お体大切に!

神戸市はモダン都市のイメージだけではないんですヨ。大いに歴史深~い、広~い街で田舎も田圃もあるんです。

石峯寺は神戸市北区の丘陵地帯にあり、旧国表示では播磨の東端に位置し、播磨一帯の古刹同様伝説の僧法道仙人の伝

承がありますが、古文書等では何かしらの記録はあるのでしょうが、伝承は伝承として今このお寺では法道さんの名残

りは全く感じることは出来ませんでした。

と云うことで、神戸市北区の石峯寺 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。