(2017.07.15訪問)

全国にここ一か所だけと云われてる寺号のお寺があります。「勝利寺」と云う名のお寺は真田幸村でお馴染みの九度山町、あの女人

高野慈尊院の裏山手にあるお寺なんです。慈尊院や丹生官省符神社は何度か訪ねているのですが、勝利寺については全くその存在す

ら知りませんでした。今日は久々に慈尊院を訪ねようと、ややこしい道のりを二時間かけてやって来ると、近くで勝利寺案内→を発

見、よしこちらを先に訪ねようと言う訳で、珍しい寺号の「勝利寺」へレッツゴーです。

慈尊院西横の細い山道を登ってゆくと勝利寺の駐車場が有ります。その前に……、

▼恐ろしや参道石段。約50段は有るでしょうか、ビックリする急勾配の石段。

[ 勝利寺 ]

●山号 万年山 (まんねんざん)

●院号 世尊院 (せそんいん)

●寺号 勝利寺 (しょうりじ)

●宗派 高野山真言宗 (こうやさんしんごんしゅう)

●開基 伝 弘法大師空海 (こうぼうだいしくうかい)

●開創 伝 平安初期

●本尊 十一面観音菩薩

▲ 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院749 Tel. 0736-54-2214 (慈尊院)

▲拝観料 境内自由 ご朱印300円 (慈尊院にて受付)

▲時間 9:00~17:00

▲南海高野線「九度山駅」から徒歩25分

京奈和自動車道高野口ICから約15分

▼見てくださいこの石段、各段に草のび放題。どう見ても常に参拝者が有るようには思えません。

勝利寺縁起

高野山開創の前年に四十二歳の空海が厄除け祈願のために十一面観音を自ら彫り奉納し開創。 かって天皇や上皇行幸の宿舎としても

利用され、嘉応元年後白河上皇が高野山を参詣した際もここに宿泊し、その時建立された御幸門も残っています。

▼急石段ですが手すりだけはしっかり付いてます。

▼仁王門が近づいてきました。

▼仁王門。この地に有るとは思えないデカイ立派な仁王門です。さぞや境内も広いことでしょう。

桁裄三間一戸、梁間二間、八脚門、重層楼門形式、入母屋造、本瓦葺。安永二年 (1773年) 建立。

▼仁王門の大きさに比べて控えめで山号、院号、寺号とフルネームの扁額。

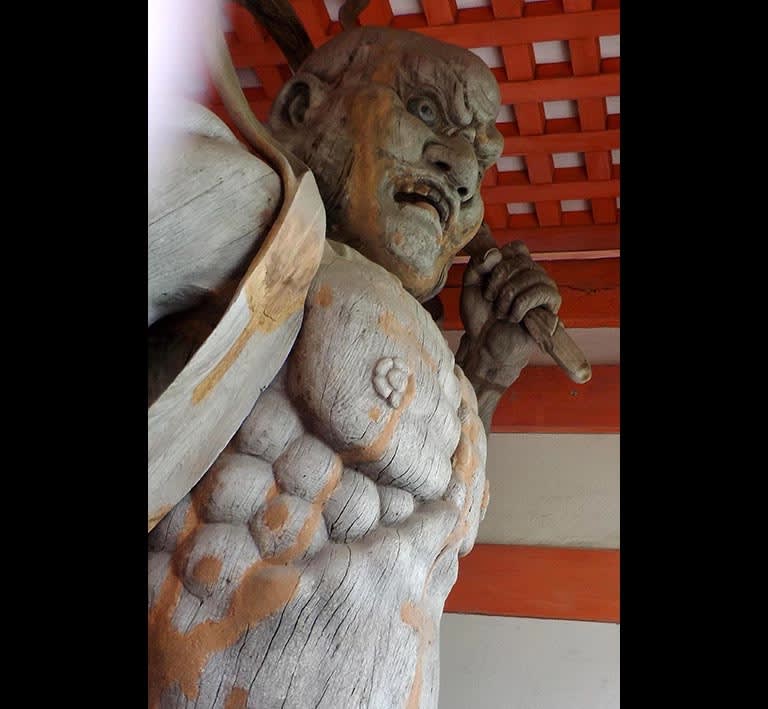

▼阿形金剛力士。実に見事な仁王さん、木目を知り尽くした仏師の作と思われます。玉眼入り。

▼吽形金剛力士。

▼貫上の彫刻。

▼両側にたくさんの草履が掛けられています。

足腰達者で元気が一番、そんな願いがこもっているようです。厄除け祈願か高野山参りのお礼奉納なんでしょうネ。

▼仁王門から境内を見ると本堂が見えます。

▼左手に手水鉢、お水は出ていません。

▼境内の一角、向こうに見えるのは本堂。

▼本堂です。桁裄三間、梁間三間、入母屋造、本瓦葺、一間向拝付。堂宇は小さいながらも、屋根の前面千鳥破風が強烈な主張です。

▼本堂前面三間は蔀戸。小窓もなく内部は窺い知れません。

▼鰐口です。

▼さてどれが本堂の扁額でしょう。答、判りません。

▼達者な書の勝利寺縁起が掛けられています。

▼木鼻の阿形獅子。朱塗りの中で唯一白塗りで、やたら目立ちます。

▼吽形獅子。

▼本堂と右緑に埋もれる地蔵堂。

▼このお寺、数少ない堂宇間は渡り廊下で結ばれています。

▼地蔵堂。前面三間は蔀戸。このお堂も小窓もなく内部は窺い知れません。

桁裄三間、梁間三間、寄せ棟造、本瓦葺、一間向拝付。明和七年頃 (1770年頃) 建立。

▼地蔵堂扁額。

▼大師堂。一見すると経蔵か宝庫のイメージする小堂。一間四方、宝形造、本瓦葺、一間向拝付。

▼内部は須弥壇の設え。正面に弘法大師空海さん坐像が祀られています。常に目にする大師像とは違い妙にリアルなお像です。

▼鐘楼ですが梵鐘は懸けられていません。傾斜のない袴腰、桁裄二間、梁間一間、桟瓦葺。珍しい形の鐘楼です。

▼境内から見た仁王門。

紙遊苑、元は勝利寺の方丈。

元は勝利寺住職の方丈としての建物でしたが、現在紙遊苑として手漉き和紙、弘法大師縁の高野紙の伝統と文化を後世に伝えるべく

創設された施設です。茅葺きの趣きある建物が目印です。館内には高野紙づくりの道具を展示、ジオラマや和凧などを展示。紙漉き

体験することができ貴重な体験をさせてくれるスポットです。。

▼入り口長屋門と後方茅葺きが旧方丈、ここに色んなものが展示されています。

▼大小の和凧。

▼旧方丈のお部屋と濡れ縁。

▼国指定になっている庭園。

▼見渡せば高野口町の街並と遠く紀泉の山並み。

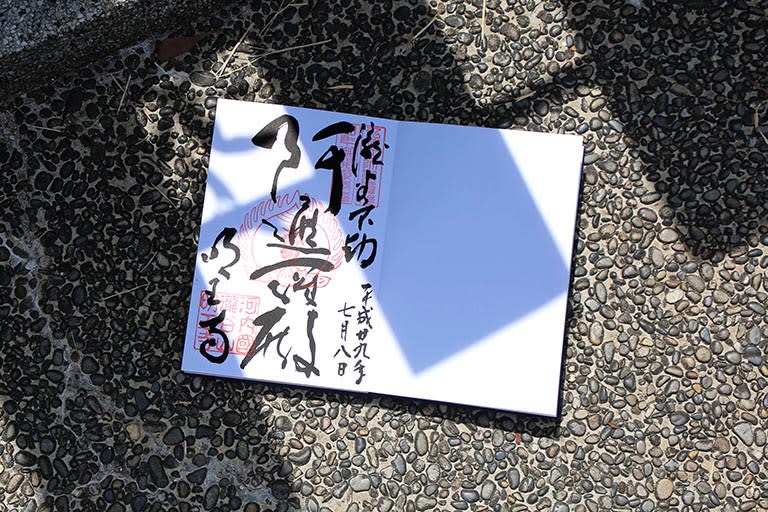

▼ご朱印です。勝利寺の朱印は下の慈尊院にて戴けます。

寺号からして勝敗に関わりのある方々の参拝が多いらしく、かってはプロ球団も必勝祈願に訪れたことがあったそうですが、現在は

無住のお寺です。管理は慈尊院がされてるらしくよく行き届き、小さい境内ながら立派な伽藍構えで、見事にきれいなお寺ですが、

参道石段などを見ると雑草が目立ち、余り人々の参拝が多いようには見えません。主要堂宇は施錠ガッチリ、堂内を覗くことすら出

来ないのは少々残念でした。

勝利寺 オ シ マ イ

それではスグ下の慈尊院を訪ねましょう。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。