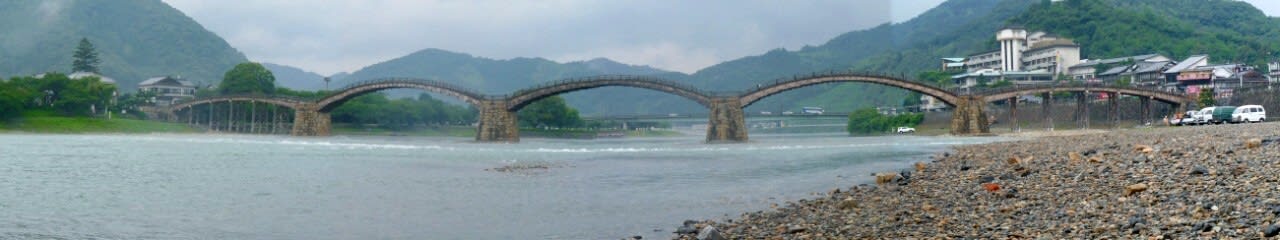

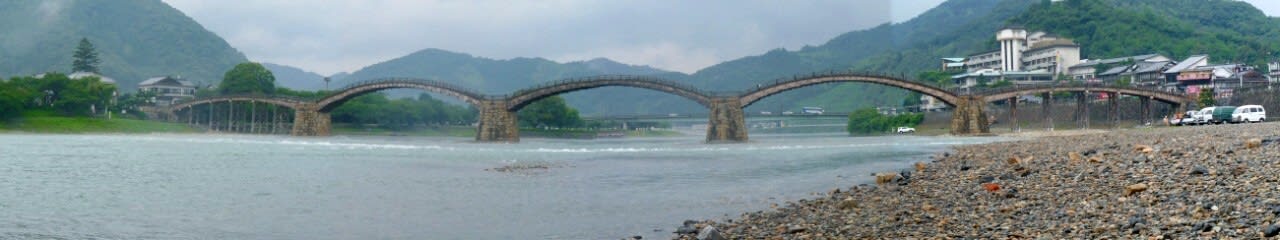

長州萩から周防岩国・・・錦帯橋にやって来ました。

日本三大奇橋(錦帯橋、甲州の猿橋、木曾の桟)ですから見ていく気になりました。

岩国城が見えます。錦帯橋と実によくマッチしています。

1608年築城、藩ではなかったため(周防・長州藩の領地扱い)に一国一城の定めで1615年廃城、破却されていた。カッコよく見えるこの城は1953年復元したもの。300年以上の空白があったのです。いわばツクリモノ・・・無理がアルナア・・・

右岸、橋の袂から。石積みの橋台、橋台を支える石畳がよく見えます。

隙間には鉛が流し込んであるそうだ。穴太衆(あのう・・・滋賀県比叡山の麓の辺り)の石工の技術が導入されたとか。

橋台下の石畳を上から見たところ。橋台の上に銅製。石垣に水が浸透するのを防いでるのでしょうか。

岩国は藩のようであるが周防・萩・毛利藩岩国領3万石、初代は吉川広家(毛利元就の孫、毛利輝元の甥。3万石(実高は10万石を越すといわれる)もあり普通は支藩扱いになるところだが領扱いは事情があったのだろう。そのくせ築城許可がおりたり廃城命令がでたりという不思議。藩になったのは廃藩置県の前の明治元年(1868年)。

錦帯橋は吉川家三代目広嘉が大工児玉九郎右衛門に命じて甲州猿橋の調査研究、中国西湖の六連アーチ橋の情報を聞いて1673年架橋、翌1674年洪水によって流失、橋台を石垣にその土台を石畳で固めて再架橋、以後276年流失することなく昭和期まで続く。1950年台風により全流失。岩国基地建設のための砂利採取が原因という説もある。1953年再建。

石の橋台、石畳は創建当事そのまま。木製部分は部位によるが30~40年に一回の架け替え工事が行われる。最近では2001年。

古くからある日本の・・・大工の技術、石工の技術・・・すごいな・・・と思います。

《蛇足》なお江戸時代はこの橋の維持管理のため「橋出米」という特別税を領民は払っていたそうだ。しかもこの橋を渡れるのは武士と一部の特権商人だけ・・・

いまは一般庶民でも300円出せば往復できる。

尾道に行きます。

日本三大奇橋(錦帯橋、甲州の猿橋、木曾の桟)ですから見ていく気になりました。

国道2号線、錦川が岩国城のある城山に遮られてU字状に迂回しているあたり。

全長193m、幅員5m。石垣で造った橋台が4基、中央に三連太鼓橋、両端は桁橋構造。全5連アーチ橋。

全長193m、幅員5m。石垣で造った橋台が4基、中央に三連太鼓橋、両端は桁橋構造。全5連アーチ橋。

左岸の1基目の橋台の下。橋台の土台は水にえぐられないように石畳になっています。

アーチ橋の下から、橋の組木(継手、仕口)を見る。

これが見たくて橋の下まで来ました。

寄木細工みたいです。究極の技でしょうね。

これが見たくて橋の下まで来ました。

寄木細工みたいです。究極の技でしょうね。

左岸、最初の橋桁構造のアーチ橋。木製橋脚がついています。

これは水の圧力を受けたとき外れるように組んであるそうです。

これは水の圧力を受けたとき外れるように組んであるそうです。

岩国城が見えます。錦帯橋と実によくマッチしています。

1608年築城、藩ではなかったため(周防・長州藩の領地扱い)に一国一城の定めで1615年廃城、破却されていた。カッコよく見えるこの城は1953年復元したもの。300年以上の空白があったのです。いわばツクリモノ・・・無理がアルナア・・・

右岸、橋の袂から。石積みの橋台、橋台を支える石畳がよく見えます。

隙間には鉛が流し込んであるそうだ。穴太衆(あのう・・・滋賀県比叡山の麓の辺り)の石工の技術が導入されたとか。

橋台下の石畳を上から見たところ。橋台の上に銅製。石垣に水が浸透するのを防いでるのでしょうか。

岩国は藩のようであるが周防・萩・毛利藩岩国領3万石、初代は吉川広家(毛利元就の孫、毛利輝元の甥。3万石(実高は10万石を越すといわれる)もあり普通は支藩扱いになるところだが領扱いは事情があったのだろう。そのくせ築城許可がおりたり廃城命令がでたりという不思議。藩になったのは廃藩置県の前の明治元年(1868年)。

錦帯橋は吉川家三代目広嘉が大工児玉九郎右衛門に命じて甲州猿橋の調査研究、中国西湖の六連アーチ橋の情報を聞いて1673年架橋、翌1674年洪水によって流失、橋台を石垣にその土台を石畳で固めて再架橋、以後276年流失することなく昭和期まで続く。1950年台風により全流失。岩国基地建設のための砂利採取が原因という説もある。1953年再建。

石の橋台、石畳は創建当事そのまま。木製部分は部位によるが30~40年に一回の架け替え工事が行われる。最近では2001年。

古くからある日本の・・・大工の技術、石工の技術・・・すごいな・・・と思います。

《蛇足》なお江戸時代はこの橋の維持管理のため「橋出米」という特別税を領民は払っていたそうだ。しかもこの橋を渡れるのは武士と一部の特権商人だけ・・・

いまは一般庶民でも300円出せば往復できる。

尾道に行きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます