奈良散策 第160弾

7月24日朝の散歩は若槻環濠集落方面に歩いてみました。

人の背より高く育っているはセイバンモロコシだろうと思うのですが、もう一度確かめないといけないかな。(追記2021/08/13:別のところで採取した個体はノギがなく、ヒメモロコシだと分かりました。これもたぶん、そうだと思います)

これは畑に生えていたアスパラガスです。

その近くに地味なイネ科の植物が生えていました。一応、採取してきました。

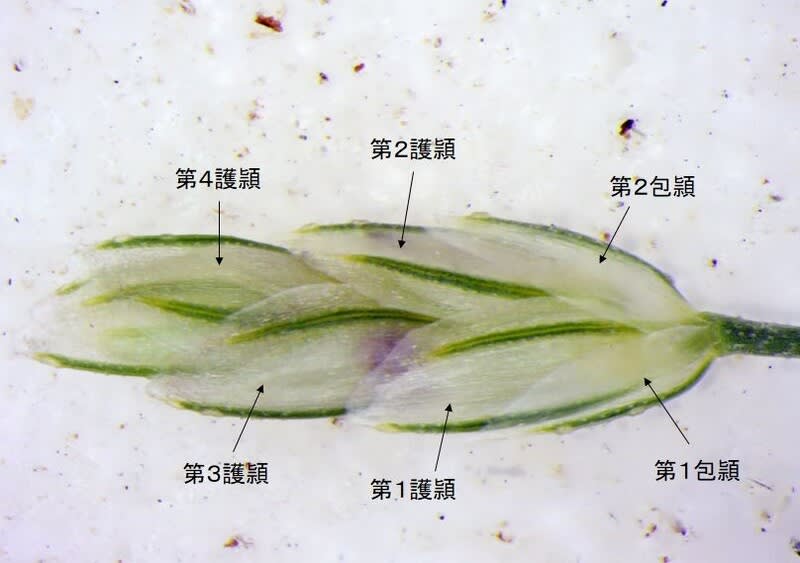

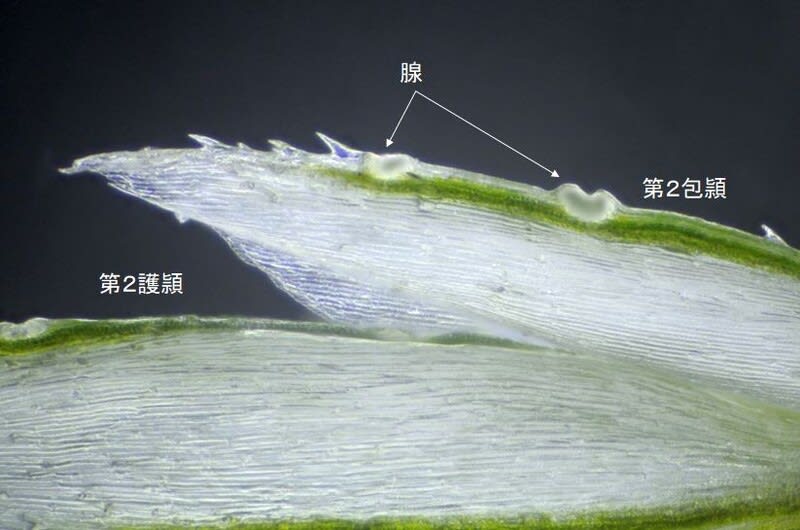

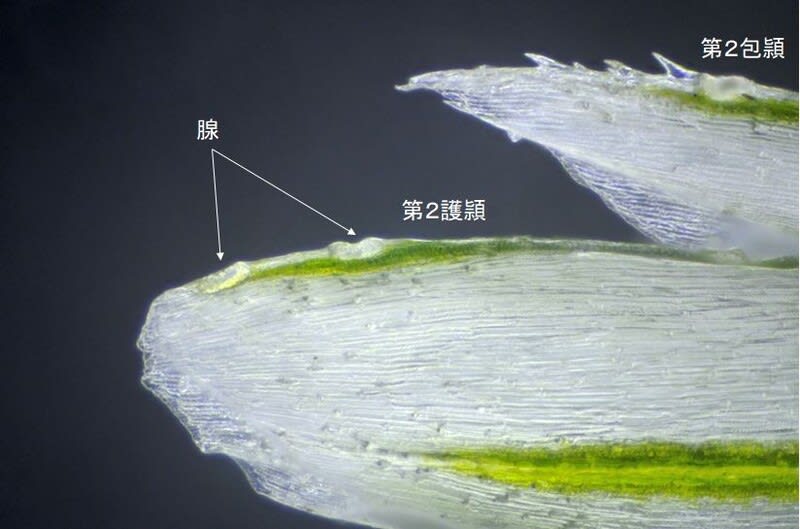

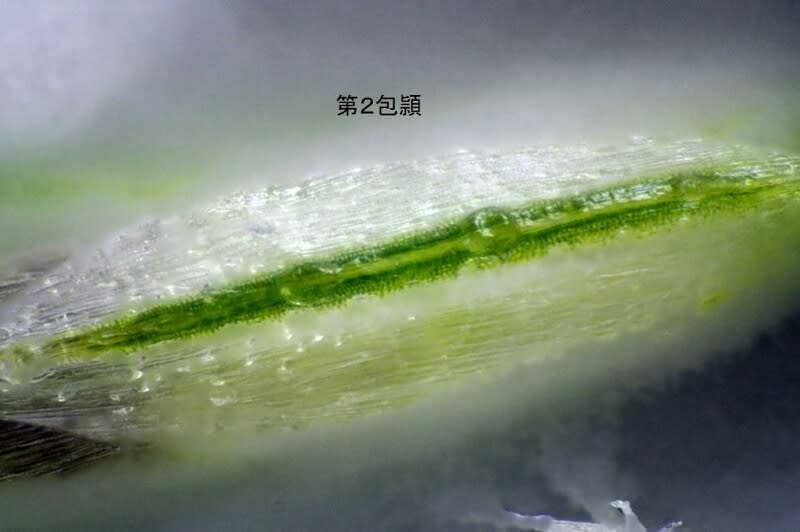

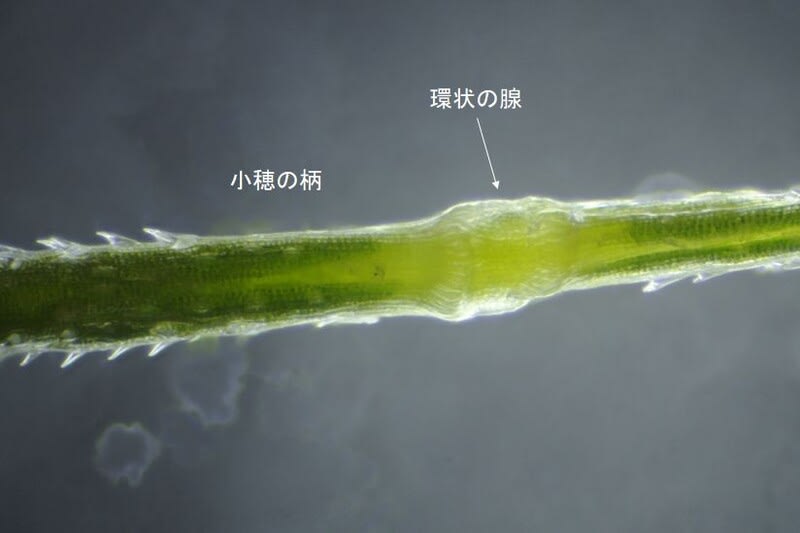

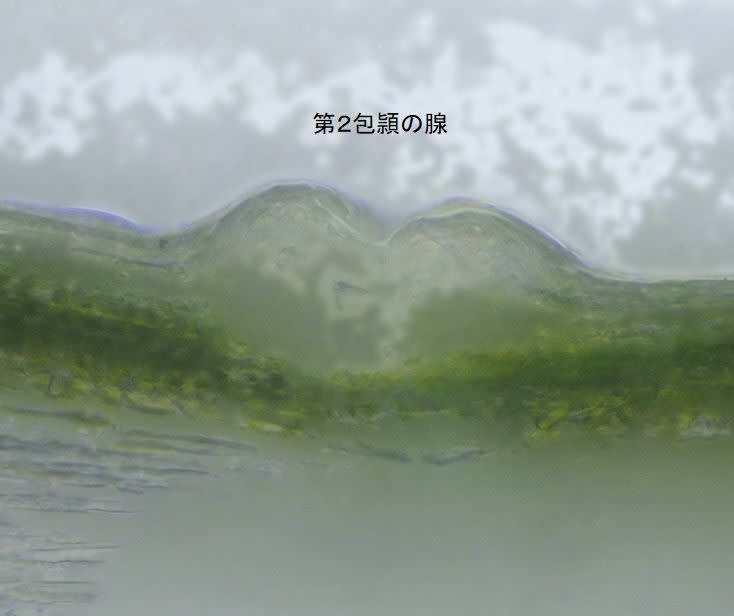

顕微鏡写真を撮って、「日本イネ科植物図譜」で調べてみると、アゼガヤになりました。詳細はまた今度載せます。

郡山東中学に着くと、クマゼミがうるさく鳴いていました。あちこちで鳴いていたのですが、たぶん、ここが一番うるさかったかな。

これは中学の遠景です。

民家の垣に生えていたヤノネボンテンカです。これは逸脱してあちこちに生えています。

若槻環濠集落に着きました。表示板などは建っているのですが、実はどこが環濠なのかよく分かりませんでした。ニッポニカの「若槻荘」と大和郡山市の「若槻環濠及び集落」の説明によると、この集落は若槻荘という荘園で始まり、14世紀には興福寺の大乗院領となって集落としては散在していたのですが、15世紀後半になると周りに濠を施した環濠集落になったそうです。このように散村から集村になるのは自衛のためだと思われます。

これは若槻集落の西側にある天満神社です。菅原道真を祭っています。

神社の木にアブラゼミが止まっていました。

若槻町から離れ、畑の畦道を歩いてみました。やはりジャンボタニシの卵がありました。

ここからさらに南に向かいました。遠くに見えるのが菩提仙川の土手です。

その途中にあったセリの花です。

ここにもハナハマセンブリの花が咲いていました。一応、花弁基部の白い部分と萼裂片の長さを確認しておきました。

そして、サトイモ畑です。

これは羽化したてのシオカラトンボです。

最後、マンションに戻ると、天井近くにこんなドロバチの巣が付いていました。2,3日後に見たら、もう無くなっていました。たぶん、管理人さんが取ったのだと思います。