7月24日に若槻環濠集落に行く途中でイネ科の植物を見つけました。最近、長田武正著、「日本産イネ科植物図譜」を購入したので、勉強のつもりでイネ科を中心に調べています。

今回調べたのはこんな地味なイネ科の植物です。高さは50cmくらいだったかなぁ。

とりあえず、採取してきて、小穂を見てみました。1小穂に6小花がついています。細い花軸の片側に小穂が付いています。「日本産イネ科植物図譜」ではイネ科を大まかに12群に分けています。

①花序は頂生、特異な総包葉はない

②穂状花序または総状花序、あるいはそれらの花序が2個~多数集まってできた花序を持つ

③花軸は明らかに小穂より幅が狭い

④総は数個~多数、稈上に羽状につくか、または稈をめぐって半輪生状について多くの段となる

第5群

⑤総は細々として、小さな小穂が規則正しく列を作って並ぶ。小穂は(2)3個~数個の小花からなり、しばしば紅紫色にそまる。湿地生

アゼガヤ属 Leptochloa

今回の植物について当てはめてみると、①~④の検索過程を経て、第5群になることが分かりました。ここからは絵合わせで決めていかなければいけないのですが、⑤の特徴とよく合っているので、おそらくアゼガヤ属でよいのではと思いました。本州産のアゼガヤ属は

アゼガヤLeptochloa chinensisだけなので、たぶん、アゼガヤでよいのだろうと思いました。一応、各部の特徴も顕微鏡写真で撮っておきました。

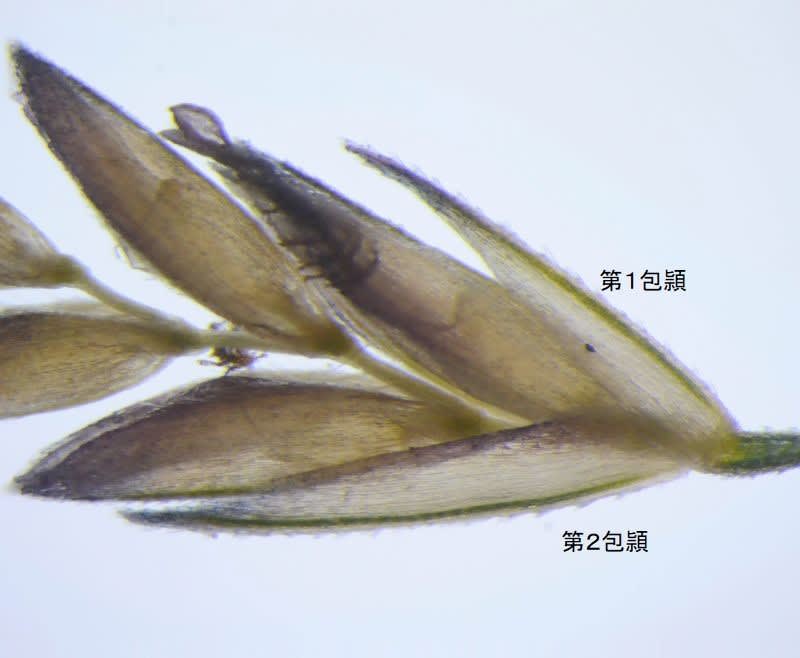

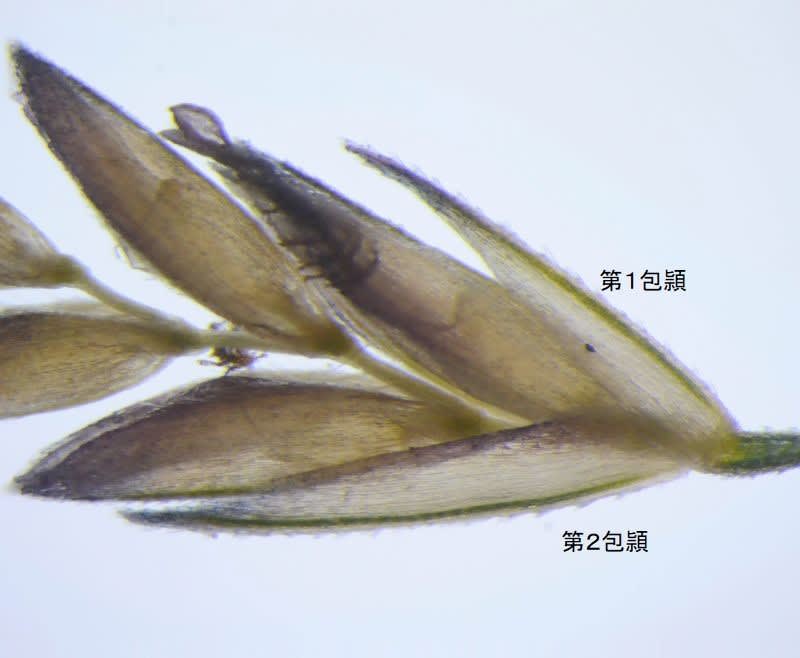

「日本産イネ科植物図譜」の説明によると、第1包頴には1脈、第2包頴には太い中央脈のほかに細い2脈があるとのことですが、2脈というのがはっきりしませんでした。

これは第1包頴を拡大したものですが、中央脈の背面にはとげとげがあります。

小穂の長さは3.2 mmでしたが、説明では2.5-3 mmになっていました。

最後は葉舌です。これは図とよく似ているのではと思いました。

ついでに、先日購入した杉本順一著、「日本草本植物総検索誌 II 単子葉編」でも検索をしてみました。

族属の検索表

①全部または花序中一部の小穂は両性

②小穂は1~多小花、2小花のときは下位のものは両性登実生で、上方小花は登実生または退化花

③包頴は最下護頴より短いかまたは欠く。もし等長なるときは護頴は5脈以上ありてその芒は真直

④護頴は1又3脈あるか又は無脈

⑤小穂は有柄

⑥護頴は膜質で中肋のみ明らかで、他は無毛。果は小形で先は凸出しない。熟しても頴に包まれる

⑦小穂に長い基毛がない

オヒゲシバ族

⑧花序は総状または円錐状に分岐する。まれに線柱状に密花

⑨包頴は著しい舟形でない

⑩花序の枝は扁平で片面に小穂を密生する。小穂は2~多数の登実小花よりなる

⑪花枝序の基部に褐色毛がない

⑫護頴は無芒で先端全辺

アゼガヤ属

⑬稈は丈夫、30~70 cm、葉鞘は無毛、小穂は5~7小花、2.5~3mm

アゼガヤ

①~⑦の検索過程でオヒゲシバ族になり、⑧~⑫の過程でアゼガヤ属に到達します。さらに、⑬の種の検索により、アゼガヤに到達します。

だいたいは追いかけることができますが、③の第1包頴と第1護頴の長さだけ比べてみました。第1包頴の方がほんのわずか短くなりそうです。この本には花序の外形による検索表というのも載っていて、それによると次のようになります。

花序の外形による検索表

①花序の枝は片側に小穂をつける

②花序は掌状に分岐しない

③小穂は左右より扁平

④各頴は深い舟形ではない、小穂は2以上の小花より成る

⑤護頴の先は全辺で芒がない

アゼガヤ属

こちらは簡単なのですが、③の「小穂は左右より扁平」という項目が意味不明です。これに対抗する項目は「小穂は前後に扁平」なので、おそらく、前者は小穂が柄に沿うようについていることを示し、後者では小穂が柄から離れてつくことを意味しているのではと思いました。

まだ、慣れていないので、はっきりしないところも多いのですが、少しずつ慣れていこうと思っています。