奈良散策 第170弾

8月1日の午前中に散歩に行きました。その時に撮った写真です。最近はマクロレンズを取り付けた一眼レフを持ち歩いているので、どうしても虫を中心に撮ってしまいます。そうすると、「奈良散策」なのか「奈良のむし探検」なのか分からなくなってきました。

マンションを出てすぐのところで虫を探し始めました。すると、こんなハエがいました。

たぶん、以前も撮ったイエバエ科のチャバネヒメクロバエ♀かなと思って翅脈を見てみました。以前は♂を調べたのですが(こちらとこちら)、その時の翅脈とよく似ています。

特に△で示した翅脈の瘤のような特徴がよく似ています。これはたぶん、破線の部分で翅が折れる仕組みになっているのだと思います。

このハエは奇妙な止まり方をするのですが、名前は分かりません。

これはネコハエトリ。

これはトビイロシワアリ。

それからルリアリ。まだ、マンションの敷地を出て50 mほどしか歩いていません。

こんなコガネ2匹が葉っぱを食べていました。頭盾前縁が反りあがっていないので、ドウガネブイブイかなと思ったのですが、どうでしょう。

ここからアカメガシワの葉を見にいきました。葉の基部にはこんな丸い蜜腺があります。これが花外蜜腺です。これでアリを誘引して被食防御をするという話です。

実は、葉の縁にもこんな蜜腺が点在しています。

そこにアミメアリが来ていました。

でも、アリ以外にもこんな甲虫もやってきていました。これはトビイロマルハナノミ。

ドウガネサルハムシみたいな甲虫の周りにクロヤマアリがいっぱいやってきていました。こんな風に被食防御をするのかなぁ。

最後はカマキリの幼虫です。前脚の付け根が撮れなかったので種までは分かりません。

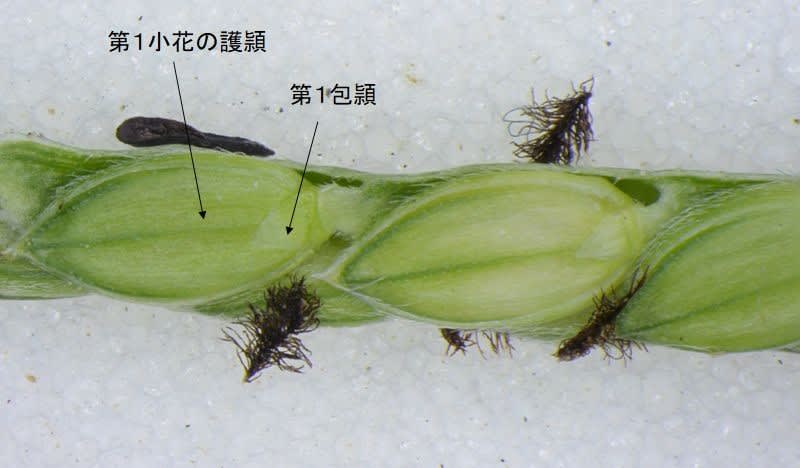

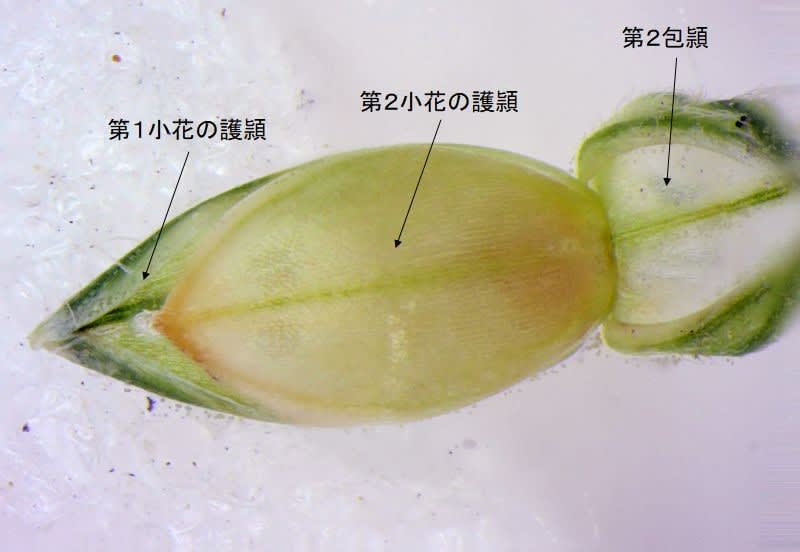

雑談1)今日はキシュウスズメノヒエの顕微鏡写真を出したのですが、そのほかにもコツブキンエノコロ、イヌホタルイ、ノギナシセイバンモロコシ、テンツキの写真を撮ってあるので、少しずつ出していきたいと思います。実は、写真を入れて話をまとめるのが結構時間を取るので後回しになっていました。このほか、冷凍庫には小さなトビハムシやシロバナサクラタデについていたハエなどが入っているので、ぼちぼち調べていきたいと思います。

雑談2)クロスジチャイロテントウに関しては、昨日、市立図書館に行って、佐々治寛之著、「テントウムシの自然史」(東大出版、1998)を借りてきて読んでみました。クロスジチャイロテントウは「湿地に従属したチャイロテントウ属」として、比較的最近になってクロスジチャイロテントウが発見され(1960)、その後、ムナグロチャイロテントウ、ムモンチャイロテントウが記録されたそうです(1977)。クロスジチャイロテントウとチャイロテントウは交尾器を含む形態的差異によって明瞭に区別できるのですが、クロスジとムナグロは黒状の有無以外に明瞭な区別点がないそうです。両者を遺伝的な多型と考え、遺伝的に黒状種が優勢とすると、場所によってムナグロあるいはクロスジばかりが見いだされるのが説明できない、そんな問題を抱えているようですが、食性については何も書かれていませんでした。