奈良散策 第174弾

写真が溜まってきたので、8月2日の午前と8月4日朝に撮った写真をまとめて出します。

8月2日午前中に、いつも見ている湿地に生えているこのカヤツリグサ科の植物がホタルイなのか、イヌホタルイなのかを知りたくて見にいきました。この間購入した星野卓二ほか著、「日本カヤツリグサ科植物図譜」によると、ホタルイは柱頭の先端が3本に分かれるが、イヌホタルイは2本あるいは3本に分かれるとのことです。写真を撮って2本に分かれたものが見つかればイヌホタルイで決まりかなと思って写真を撮りに行ったのですが、何となく2本があるような気がしますが、やはり採取しないと何とも言えません。柵があって中に入れないのがとても残念です。

でも、この間から気になっていたマメ科の花が咲いていました。クサネムでした。田んぼの脇にたくさん生えています。

これはマンションの天井で見つけた蛾です。ゴマダラキコケガでした。

ここからは8月4日の朝の散歩のときに撮った写真です。この日はいつもの違うルートを歩きました。こんな綺麗な色に染まった休耕田がありました。何が生えているのでしょう。

この近くで気になっていたカヤツリグサ科の植物を見つけました。お陰で湿地に入らないですみました。早速、採取して家に戻ってから調べました。今度、調べた結果を載せますが、柱頭の先端は間違いなく2本に分かれていました。ただ、同じように2本に分かれている種として、タイワンヤマイが載っていました。これも今度載せますが、刺針状花被片の長さがタイワンヤマイほど長くないため、やはり、イヌホタルイでよいのでしょう。やっと名前が分かりました。

この後、いつものハス畑に行ってみました。まだ花がいっぱい咲いていました。でも、午後から行くとみなつぼんでいるので、ハスの花を見るのは午前に限ります。

近くでカエルを見つけました。最近は前からも撮ることにしています。腹が白いので、以前教わったヌマガエルでよいのでしょう。

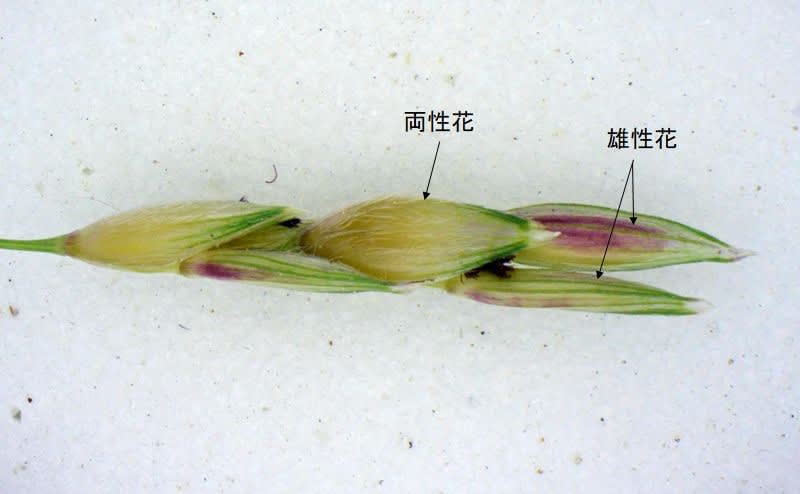

この間見つけたのと同じ、背の高いセイバンモロコシ様の植物が生えていました。これも採取しました。

顕微鏡で見てみると、以前、セイバンモロコシで見た小穂と同じ構造をしていました。ただ、芒がありません。長田氏の「日本産イネ科植物図譜」によると、芒のないのはヒメモロコシと呼ぶそうです。

帰りにジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を見に行きました。やはりいました。長い管を伸ばしていたのですが、次第にひっこめました。これは吸水管なのでしょうか。

卵もしっかりついていました。