繁雑な事務処理や不適切な配置など

◆ 教職員は多忙の極み

当局も多忙化対策に着手 (週刊新社会)

教員の多忙が語られて久しいが、改善にはまだほど遠い。兵庫県での教育労働運動研究会が現段階を明らかにしている。その実態から教育。労働政策について考えてみたい。

◆ 神戸市総合教育会議

昨年、「神戸市教育大綱」が各学校に配られました。これは、安倍政権による教育改革の一環として作られた「総合教育会議」で話し合われたものです。

これまでの教育委員会制度は、教育長と教育委員長との責任の所在が曖昧であるとして、教育長と教育委員長を一本化し、首長が教育長を任命する仕組みに変更しました。そして首長と教育長、教育委員が一堂に会して、その自治体の教育について話し合う総合教育会議を開くことになったのです。

2015年度より全国の自治体でこの会議が行われ、神戸市でも6回の会議が開かれました。議事録の公開が原則で、発言内容を市のHPで詳細に知ることができます。

行政の長である首長が教育に口出しをすることは、教育の中立性から考えてできないことになっており、教育長も行政から切り離していました。教育により戦争に子どもたちを駆り立てた反省から、戦後日本は、政治からの教育の独立を大事にしてきました。

しかし、第一次安倍内閣による教育基本法の改悪や橋下徹前大阪市長の登場により、政治が教育に口出しすることが平然と行われ、首長による教育への介入が堂々とできることになりました。

神戸市でも、市長が大綱の原案を用意し各委員が意見を述べるという形式で進められ、市長個人の見解が反映される仕組みです。

勤務評定で、成績の良い教員の賃金アップする案や不適格教員の分限免職も話し合われ、この総合会議に注目していく必要があります。

◆ 市の教職員多忙化対策

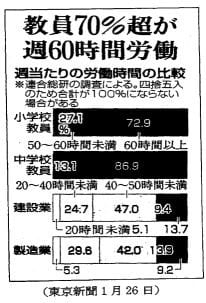

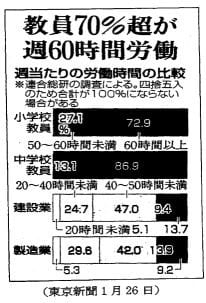

日本の教員の長時間労働は明らかで、文科省でさえその対策を言います。神戸市も全教職員を対象に実態アンケートを実施し、その結果が総合教育会議に出されました。

市のHPを見ると、組合アンケートのような内容が並んでいます。

1043件の回答は、ほとんどが小、中学校からのものです。

内容は、事務処理、教職員の配置、行事・校務の精選、スポーツ活動・部活動の順に多かったようです。

就学援助や給食関係、学校徴収金など、本来の教員の仕事以外の事務作業が多すぎることや、メールでの調査や報告の多さも問題になっています。

普通学級に特別支援を要する児童が増える現状では40人学級では無理があることや、臨時や短時間の教員ばかりが増え、正規の教員の負担が減らないという不満も出されています。

なかには不満の矛先を再任用の教員に向ける例もありました。

研究指定の多さや、休憩時間に当たり前のように研修や会議を入れている実態も出されていました。

小学校のスポーツ活動も、教員の仕事になり、活動の後に授業準備や会議が入るので長時間労働になっています。

中学校の部活動については、負担が大きすぎるという意見と生徒指導上意味があるという意見に分かれていますが、平日の長時間勤務に加え、土日も休みなしの活動の仕方には、多くの教員が疑問に思っています。

幼稚園も、退職後の校長が園長になることが多く、教頭や事務職がいないので、主任が担任をしながら仕事をしているなどの不満の声が出されています。

このようなアンケート結果を踏まえ、総合教育会議で次のような改善提案が出されました。

◆ 必要な組合の点検と要求

1.教員配置について

教頭の希望者が減っている現状に対し、教頭の仕事を補佐する人をつけようとして最近、職場で遅くまで残る人に鍵を預けたり、遅い時間帯の電話は取らないよう呼びかけたりもしています。

しかし、現場からの切実な声である少人数学級については、提案がありませんでした。

2.事務や会計関係について

就学援助関係の書類は、家庭と教委事務局との郵送でのやり取りに切り換えるといいます。学校徴収金の未納者への督促について、学校の事務を軽減できるように検討します。

学校で配るチラシ類もできるだけ減らす方向です。

また、学校への調査・照会も見直しを行うとしています。

3.行事・校務の精選について

総合教育センターでの説明会的な研修については、パソコンでの動画配信を進める案が出ました。遠い学校から時間に間に合うように出かける労力を考えると、妥当な案です。

膨大な書類を必要とするソフトも認証手続きをしないようです。

4.スポーツ活動・部活動について

「小学校スポーツ活動あり方懇話会」を開き、その中で改善策を話し合うとしますが、学校任せでは、現状が続きそうです。

部活動については、外部指導員を採用し、指導員のみでも活動できるようにと提言しています。

現在も週一回は部活をしない日を作っているはずですが、徹底していません。中学校の部活動に対する意識改革が、外からだけでなく内側からも必要になっています。

5.改善のために組合からも要求を

組合でもこれまで教職員の多忙化については、ずっと問題にしてきました。しかし、現状を変えられず、現場は忙しくなるばかりでした。

上からにしても多忙化対策が具体的に動き出したことは、評価すべきです。

しかし、組合からの点検と要求が必要です。職場にゆとりができたと実感できるようになるまで、みんなで声を上げていきましょう。

少人数学級の具体化、報告などの事務の軽減、部活動やスポーツ活動への私たちの意識改革も必要です。

「一番のブラック企業は学校」と言われる現状を変えていくためにも、勤務時間の点検も含め、声をあげていきましょう。

『週刊新社会』(2017年3月14日)

◆ 教職員は多忙の極み

当局も多忙化対策に着手 (週刊新社会)

兵庫県教育労働運動研究会

教員の多忙が語られて久しいが、改善にはまだほど遠い。兵庫県での教育労働運動研究会が現段階を明らかにしている。その実態から教育。労働政策について考えてみたい。

◆ 神戸市総合教育会議

昨年、「神戸市教育大綱」が各学校に配られました。これは、安倍政権による教育改革の一環として作られた「総合教育会議」で話し合われたものです。

これまでの教育委員会制度は、教育長と教育委員長との責任の所在が曖昧であるとして、教育長と教育委員長を一本化し、首長が教育長を任命する仕組みに変更しました。そして首長と教育長、教育委員が一堂に会して、その自治体の教育について話し合う総合教育会議を開くことになったのです。

2015年度より全国の自治体でこの会議が行われ、神戸市でも6回の会議が開かれました。議事録の公開が原則で、発言内容を市のHPで詳細に知ることができます。

行政の長である首長が教育に口出しをすることは、教育の中立性から考えてできないことになっており、教育長も行政から切り離していました。教育により戦争に子どもたちを駆り立てた反省から、戦後日本は、政治からの教育の独立を大事にしてきました。

しかし、第一次安倍内閣による教育基本法の改悪や橋下徹前大阪市長の登場により、政治が教育に口出しすることが平然と行われ、首長による教育への介入が堂々とできることになりました。

神戸市でも、市長が大綱の原案を用意し各委員が意見を述べるという形式で進められ、市長個人の見解が反映される仕組みです。

勤務評定で、成績の良い教員の賃金アップする案や不適格教員の分限免職も話し合われ、この総合会議に注目していく必要があります。

◆ 市の教職員多忙化対策

日本の教員の長時間労働は明らかで、文科省でさえその対策を言います。神戸市も全教職員を対象に実態アンケートを実施し、その結果が総合教育会議に出されました。

市のHPを見ると、組合アンケートのような内容が並んでいます。

1043件の回答は、ほとんどが小、中学校からのものです。

内容は、事務処理、教職員の配置、行事・校務の精選、スポーツ活動・部活動の順に多かったようです。

就学援助や給食関係、学校徴収金など、本来の教員の仕事以外の事務作業が多すぎることや、メールでの調査や報告の多さも問題になっています。

普通学級に特別支援を要する児童が増える現状では40人学級では無理があることや、臨時や短時間の教員ばかりが増え、正規の教員の負担が減らないという不満も出されています。

なかには不満の矛先を再任用の教員に向ける例もありました。

研究指定の多さや、休憩時間に当たり前のように研修や会議を入れている実態も出されていました。

小学校のスポーツ活動も、教員の仕事になり、活動の後に授業準備や会議が入るので長時間労働になっています。

中学校の部活動については、負担が大きすぎるという意見と生徒指導上意味があるという意見に分かれていますが、平日の長時間勤務に加え、土日も休みなしの活動の仕方には、多くの教員が疑問に思っています。

幼稚園も、退職後の校長が園長になることが多く、教頭や事務職がいないので、主任が担任をしながら仕事をしているなどの不満の声が出されています。

このようなアンケート結果を踏まえ、総合教育会議で次のような改善提案が出されました。

◆ 必要な組合の点検と要求

1.教員配置について

教頭の希望者が減っている現状に対し、教頭の仕事を補佐する人をつけようとして最近、職場で遅くまで残る人に鍵を預けたり、遅い時間帯の電話は取らないよう呼びかけたりもしています。

しかし、現場からの切実な声である少人数学級については、提案がありませんでした。

2.事務や会計関係について

就学援助関係の書類は、家庭と教委事務局との郵送でのやり取りに切り換えるといいます。学校徴収金の未納者への督促について、学校の事務を軽減できるように検討します。

学校で配るチラシ類もできるだけ減らす方向です。

また、学校への調査・照会も見直しを行うとしています。

3.行事・校務の精選について

総合教育センターでの説明会的な研修については、パソコンでの動画配信を進める案が出ました。遠い学校から時間に間に合うように出かける労力を考えると、妥当な案です。

膨大な書類を必要とするソフトも認証手続きをしないようです。

4.スポーツ活動・部活動について

「小学校スポーツ活動あり方懇話会」を開き、その中で改善策を話し合うとしますが、学校任せでは、現状が続きそうです。

部活動については、外部指導員を採用し、指導員のみでも活動できるようにと提言しています。

現在も週一回は部活をしない日を作っているはずですが、徹底していません。中学校の部活動に対する意識改革が、外からだけでなく内側からも必要になっています。

5.改善のために組合からも要求を

組合でもこれまで教職員の多忙化については、ずっと問題にしてきました。しかし、現状を変えられず、現場は忙しくなるばかりでした。

上からにしても多忙化対策が具体的に動き出したことは、評価すべきです。

しかし、組合からの点検と要求が必要です。職場にゆとりができたと実感できるようになるまで、みんなで声を上げていきましょう。

少人数学級の具体化、報告などの事務の軽減、部活動やスポーツ活動への私たちの意識改革も必要です。

「一番のブラック企業は学校」と言われる現状を変えていくためにも、勤務時間の点検も含め、声をあげていきましょう。

『週刊新社会』(2017年3月14日)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます