引き続き、老舗サイトの掲示板で、見つけた書き込みで、

私の気持ちを代弁して下さっているかのような文章を紹介します。

かなり前に読んだものですが、共感したのでコピーしておいたものです。

勿論、多少、手を加えます。

以下、私の言いたいこと全てです。

↓

子どものころからの感音性難聴ですが、

高音以外は何とかなって長くごまかしごまかししてきました。

難聴って、聞き取りづらいという弊害よりも、

それを思い悩んで、びくびくしたりごまかそうとすることで、変なパワーを使っている。

聞こえづらさやコミュニケーションの取りづらさよりも、

それにコンプレックスを感じて、挙動不審になる、

抑うつ症状になる、自分の不幸不利益にばかり注目する、

耳を恨む、より耳に注目する。

結果、

他人に心を開かない、話しかけにくい人になってしまいがちなのでは、と。

話しかけられてわからない、ということよりも、

話しかけたくない人、になりがちではないか。

そこを何とか改善したほうが、難聴の人の人生を良くするには効果的ではないかと。

もちろん聞き取りづらさをフォローする働きかけや、

グッズは欠くべからざる重要なのですが。

自分の難聴に浸らず、耳以外の自分を、のびのびさせて高めて、人に示す。

明るく、他人の話を聞くこと。

聞こえのことではなく、気持ちの寄り添うこと、愚痴や悩みを受け取ること。

基本的に、こぎれいな格好をしてさわやかに対応すること。

そんなことの方が、聞き取りを少し良くするための必死の努力よりも、

よほど効果的なのではないかと。

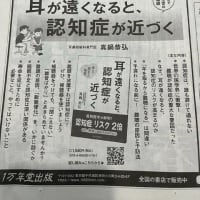

難聴が、うつを併発しやすいのは、

上記のような悪状況になりやすいからかと、分析したわけです。

難聴以外の自分を大事にしていきましょう。

↑

↓

「聞こえてるんだから障害者じゃない」と小さい頃から言われ続けてきました。

悩んできたそれまでの自己を捨て、

自分は障害とどのように向き合って、新しい自己を形成していくか、

ということを考えているところです。

その手段の一つとして、手話・要約筆記通訳は欠かせませんが、

もう一つ大切なことは難聴の健全なコミュニティ・モデルが、

公的社会の中で存在することではないかと思います。

ろう社会があるように、難聴にも必要だと思います。

↑

聴こえる聴覚障害と聾の方は、

一般的には、聴覚障害と言う同じ括りと思いがちですが、

世界(社会)が全く違うと私も思っています。

聾の方は、子ども時代は県や市から充分な手当て金があり、

20才からは年金が貰え、障害者枠で就職も決まりやすい。

年金は、普通の人が40年払って貰える基礎よりも、高額です。

そして、聾社会と言うものがあり、社会的にも認められていると言うか、

変な話し、聴こえる聴覚障害より地位が高いし、立場も上でしょう。

←ただの例えです。

聴こえる聴覚障害も障害手帳が取得できれば障害枠での就職は可能ですが、

企業側からすると、助成金が多く入るのは聾の方なので、

聾を採用する確率が高い。

聴こえる聴覚障害者は、年金は貰えません。

判定や審査により年金を貰える聴力だとしても、聾の方より金額はかなり少ない。

何より、障害手帳を取得できないギリギリの聴力だと、

健聴者と同じ扱いとなり、社会で挫折が多くなります。

つまり、年金を充分に貰え、就職先もあり、

必要ならば手話通訳などを常につけて貰える聾の方と、

年金もなく、就職も難しく、手話を習得していない聴こえる聴覚障害者では、

やはり社会が全く違うと思います。

私達、難聴者だって、幸せに穏やかに生きる権利があるし、

働くことだって諦めたくないと思ってます。

そのためには、聴こえる聴覚障害の「社会」を作ることも、

今後、必要なのかもしれません。

どうしたら良いものかは全くわかりませんが。

聴こえる聴覚障害の息子を持つ大沢氏が、

何か動いてくれないかと期待しているところですが、

彼のブログを読むと、それはちょっと無理かなぁと(笑)。

ただ、彼の息子くんを紹介しているメディアが、今も細々とあることは強み。

息子くんが、もう少し大人になった時、アクションが起こるといいな。

なーんて、他力本願ですね。

すみません。

私の気持ちを代弁して下さっているかのような文章を紹介します。

かなり前に読んだものですが、共感したのでコピーしておいたものです。

勿論、多少、手を加えます。

以下、私の言いたいこと全てです。

↓

子どものころからの感音性難聴ですが、

高音以外は何とかなって長くごまかしごまかししてきました。

難聴って、聞き取りづらいという弊害よりも、

それを思い悩んで、びくびくしたりごまかそうとすることで、変なパワーを使っている。

聞こえづらさやコミュニケーションの取りづらさよりも、

それにコンプレックスを感じて、挙動不審になる、

抑うつ症状になる、自分の不幸不利益にばかり注目する、

耳を恨む、より耳に注目する。

結果、

他人に心を開かない、話しかけにくい人になってしまいがちなのでは、と。

話しかけられてわからない、ということよりも、

話しかけたくない人、になりがちではないか。

そこを何とか改善したほうが、難聴の人の人生を良くするには効果的ではないかと。

もちろん聞き取りづらさをフォローする働きかけや、

グッズは欠くべからざる重要なのですが。

自分の難聴に浸らず、耳以外の自分を、のびのびさせて高めて、人に示す。

明るく、他人の話を聞くこと。

聞こえのことではなく、気持ちの寄り添うこと、愚痴や悩みを受け取ること。

基本的に、こぎれいな格好をしてさわやかに対応すること。

そんなことの方が、聞き取りを少し良くするための必死の努力よりも、

よほど効果的なのではないかと。

難聴が、うつを併発しやすいのは、

上記のような悪状況になりやすいからかと、分析したわけです。

難聴以外の自分を大事にしていきましょう。

↑

↓

「聞こえてるんだから障害者じゃない」と小さい頃から言われ続けてきました。

悩んできたそれまでの自己を捨て、

自分は障害とどのように向き合って、新しい自己を形成していくか、

ということを考えているところです。

その手段の一つとして、手話・要約筆記通訳は欠かせませんが、

もう一つ大切なことは難聴の健全なコミュニティ・モデルが、

公的社会の中で存在することではないかと思います。

ろう社会があるように、難聴にも必要だと思います。

↑

聴こえる聴覚障害と聾の方は、

一般的には、聴覚障害と言う同じ括りと思いがちですが、

世界(社会)が全く違うと私も思っています。

聾の方は、子ども時代は県や市から充分な手当て金があり、

20才からは年金が貰え、障害者枠で就職も決まりやすい。

年金は、普通の人が40年払って貰える基礎よりも、高額です。

そして、聾社会と言うものがあり、社会的にも認められていると言うか、

変な話し、聴こえる聴覚障害より地位が高いし、立場も上でしょう。

←ただの例えです。

聴こえる聴覚障害も障害手帳が取得できれば障害枠での就職は可能ですが、

企業側からすると、助成金が多く入るのは聾の方なので、

聾を採用する確率が高い。

聴こえる聴覚障害者は、年金は貰えません。

判定や審査により年金を貰える聴力だとしても、聾の方より金額はかなり少ない。

何より、障害手帳を取得できないギリギリの聴力だと、

健聴者と同じ扱いとなり、社会で挫折が多くなります。

つまり、年金を充分に貰え、就職先もあり、

必要ならば手話通訳などを常につけて貰える聾の方と、

年金もなく、就職も難しく、手話を習得していない聴こえる聴覚障害者では、

やはり社会が全く違うと思います。

私達、難聴者だって、幸せに穏やかに生きる権利があるし、

働くことだって諦めたくないと思ってます。

そのためには、聴こえる聴覚障害の「社会」を作ることも、

今後、必要なのかもしれません。

どうしたら良いものかは全くわかりませんが。

聴こえる聴覚障害の息子を持つ大沢氏が、

何か動いてくれないかと期待しているところですが、

彼のブログを読むと、それはちょっと無理かなぁと(笑)。

ただ、彼の息子くんを紹介しているメディアが、今も細々とあることは強み。

息子くんが、もう少し大人になった時、アクションが起こるといいな。

なーんて、他力本願ですね。

すみません。