女子に人気のハプスブルグ家ですが、ヨーロッパの歴史には『同君連合』の例が多くありますが、一人で多数の国の君主を兼ねたという点では、ハプスブルグ家が断トツ一番です。

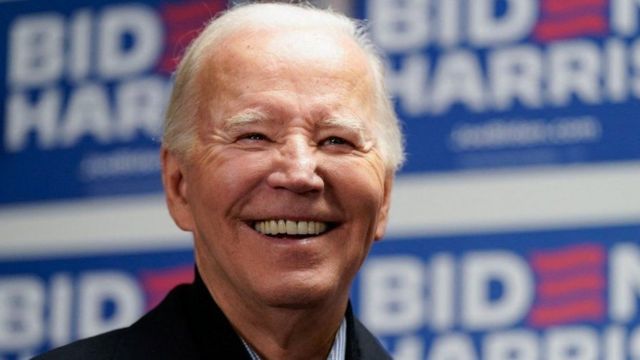

ハプスブルグ家 女王 マリア・テレジア

『ハプスブルグ家』は最初、ハプスブルグ家の家名のもと、『スイス』東北部の『ハービヒッブルグ城』に本拠を置く『豪族』でした。

13世紀に『バーベンベルグ家』が断絶した後、『オーストリア』方伯国の『君主』になりました。 この『方伯国』は、次第に昇格されて『大公国』となります。

その領域は現在の『オーストリア共和国』のうち、『ウィーン特別市』を含む、『上オーストリア州』と『下オーストリア州』にあたります。

これが、狭義の『オーストリア』です。

『ハプスブルグ家』はその後、『軍事力による征服』と、『』結婚を通じての相続』とにより、次々にいろいろな国の『君主』を兼ねるようになります。

有名な『マリア・テレジア』の時代には、その『当主の正式な称号』は次のように長ったらしいものになります。

「『オーストリア女大公』、兼『シュタイヤーマルク』女公、『ケルンテン女公』、兼『チロル女伯』、兼『ボヘミア女王』、兼『ハンガリー女王』、兼・・・、」。 この後も兼・・が延々と続き、全部でなんと42もありました。

ちなみに、私が住んでしたのがシュタイヤーマルク州のGraz(グラーツ)という市で、オーストリアの首都になったこともある美しい街です。

ヨーロッパの街並みは全て美しいですが、中でも美しい街として世界遺産にもなっている文化的な古い街並みが残っています。 私の本Blogの『カテゴリー・自己紹介』にGrazの街や私が住んでいた家の写真も掲載していますので、興味あれば見てやってください。

・オーストリアに住んでいた頃の街 Graz(グラーツhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/6dbe17a3aa9ced46f65ef97a2d972db5

・オーストリア(Graz)で住んでいた家の紹介https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/5a08de0805a7087660975e79f495b2ed

・Graz大学、Wien大学、そしてGraz国立音楽大学https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/8ceff7af54b25c2f8df110322e47b5f2

・スペイン国王 ファン・カルロス殿下との昼食会 於帝国ホテルhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/2bbacdcb7da7e18112b03bc54e5bb222

・両陛下、スペイン国王夫妻を歓迎 来年国交150周年(17/04/05)

https://www.youtube.com/watch?v=CXdDXBgYS7c

・ブルガリアの副大統領との面会とプレゼントhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/abde5b1d927384a461d216cd8b64c7c0

・ロスチャイルド当主 ANAホテル(赤坂)プライベート会合https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/15e42c79348485224e0b9ae63ca899e4

・ロスチャイルド財閥ー9 ウィーン体制 そしてオーストリア帝国宰相クレメンス・メッテルニヒの直系の孫であるメッテルニヒ氏との食事会 https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/bdb88089d7be05f04ad603f308e78bfd

・デュポン財閥-1 概要 そしてDuPont財閥当主との付き合いhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/5226329b578cb7902e701c57de715b54

マリア・テレジアはよく『女帝』と呼ばれますが、これは正式な肩書ではありません。

『彼女の夫』は『ロートリンゲン家』から入り婿としてやってきた『フランツ』で、このフランツが『神聖ローマ帝国皇帝』に選出されたのであります。

『神聖ローマ帝国』は、もはや完全に『有名無実の存在』でしたが、『七選帝侯による皇帝選出』や『皇帝の戴冠式』がフランクフルトで盛大に行われたことは、ゲーテが父などから聞いて、『詩と真実』に生き生きと描かれています。

この場合、『マリア・テレジア』は『皇帝の配偶者つまり皇后』に過ぎませんでした。 それに対して前記の『オーストリア女大』公などの場合は、『彼女が君主』なのであって、『フランツはその配偶者』でした。

『フランツ・ヨーゼフ』は『政治にも軍事にも』あまり口出ししなかったので、『内政、外交、戦争』などのすべてにわたって『マリア・テレジアが一人』で切り回しました。

そういう『実質的な意味』では、『マリア・テレジア』はまさに『女帝』であったのです。

マリア・テレジア少女時代の肖像画

(関連情報)

・日本人が理解しがたい欧州の『同君連合』 ユナイテッド・キングダム(UK)

https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/a4f7b27f35ea09b3ed935f4f9f4215f4