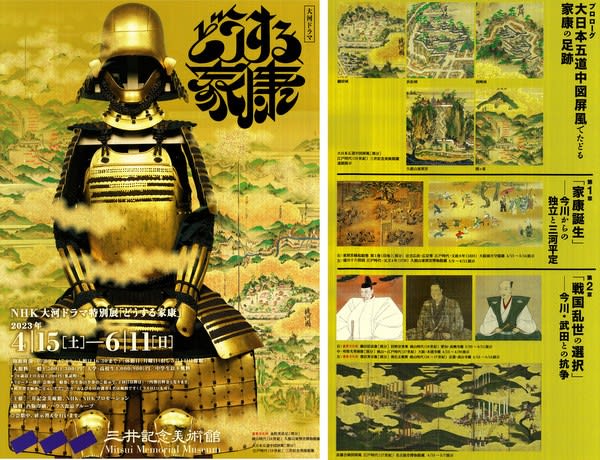

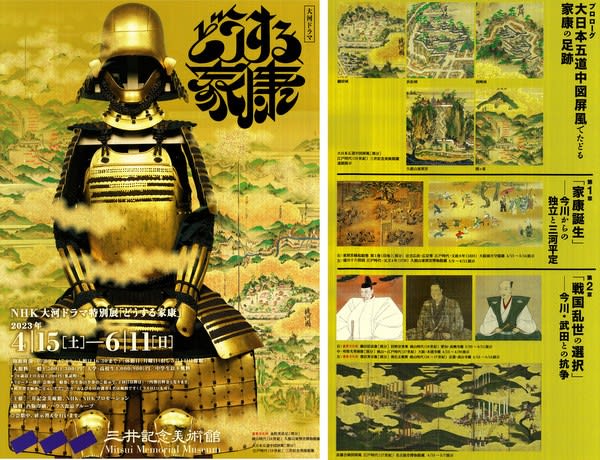

家で昼食終了後、「三井記念美術館」に行って来ました。初めて行く美術館でしたが、営団地下鉄の「三越前駅」で降りて、A7番出口から出てすぐだったので分かり易かったです。展示期間が前期と後期に分かれていた為、前期のものは観られませんでした。あまり混んでいなかったので、ゆっくり観る事が出来ました。パンフレットに載っているのは主に前期展示と通期展示のものです。

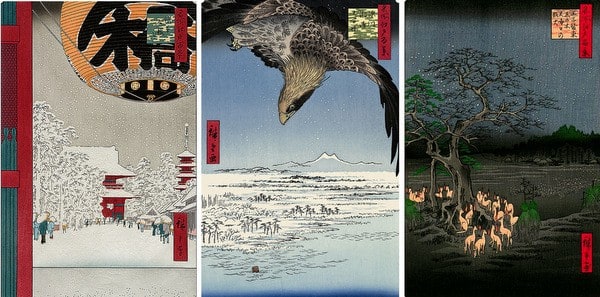

【プロローグ】・・・ 「大日本五道中図屏風」でたどる家康の足跡

この屏風は8曲2双で江戸から長崎までの街道を描いた鳥瞰図的な長い絵図でした。家康没後30年頃の景観が描かれています。岡崎城・浜松城・駿府城・関ヶ原の布陣・久能山東照宮・甲斐・信濃・小田原・名古屋城などが描かれ、家康の一生をたどることができました。パンフレットには右から岡崎城・浜松城・駿府城・関ヶ原の布陣・久能山東照宮が抜粋して載っています。

【第1章】・・・ 家康誕生 -今川からの独立と三河平定-

「今川義元」像・「於大の方」(母)像・珍しい町人風の「徳川家康」像などが展示してありました。「徳川十六将図」 は江戸時代を通じて写し継がれて数多く伝わっているそうです。私が観たのは18、19世紀頃の刀鍛冶が描いたとされるもので、名前にいくつか誤記があるみたいです。十六という数は「十六羅漢」など宗教的な影響を受けていると思われます。

【第2章】・・・ 戦国乱世の選択 -今川・武田との抗争-

「長篠合戦図屏風」 も何種類かあるようですが、後期に展示されていたのは 「長篠・長久手合戦図屏風」 (18世紀のもの)でした。これは渡辺家の注文作とされていて、「渡辺守綱」の活躍が強調されています。ご先祖の武勲をたたえる合戦図となっていました。「落合左平治背旗図」もありました。これは「鳥居強右衛門」の最後の磔(はりつけ)姿を描いた「背旗」を写して「掛け軸」にしたもの。下部に由来と経緯が記されていました。

【第3章】・・・ 豊臣大名徳川氏 -豊臣政権下の家康-

後期の「豊臣秀吉」画像は「豊国大明神」として神格化されたもので、垂纓(すいえい)の冠を被り両手で笏(しゃく)を持った姿が特徴のものでした。

【第4章】・・・ 天下人への道 -関ヶ原から江戸開府-

後期の 「関ヶ原合戦図屏風」 は「大阪城天守閣」所蔵のもの。全面に山と金雲が描かれていて豪華でした。家紋の描かれた陣幕で布陣もうかがえ、奮戦の様子が良く分かりました。家康自筆とされる「水艸立鷺図」(みずくさにたつさぎず)は素人ながら味わい深い水墨画でした。

【第5章】・・・ 大御所時代 -駿府での生活と大坂の陣-

後期の「洛中洛外図屏」は、「伏見城」と「二条城」がともに描かれている珍しい屏風でした。「祇園祭」の「山鉾巡行」や「家康参内」の行列も描かれ、賑やかな様子がうかがえました。「びいどろ薬壺」の中には粉末が残っていて、真ん中の壺に「ちんひ」と付箋が付いているので、胃腸の薬の「陳皮」と思われるとの事。「高台院」(ねね)像は凛とした佇まいの老尼として描かれていました。中立を保ち続け、家康も好意を持っていたようです。

【第6章】・・・ 東照大権現 -家康、神となる-

元和2年(1616年)4月17日、家康が「駿府城」内で他界しました。遺言に従いその日の夜、久能山に遺骸が遷されました。社殿の造営が始まり、神として祀られました。神号は「天海」の主張する「天台宗系」の「山王一実神道」による大権現号が、「秀忠」によって選ばれました。朝廷の勅許をえて「東照大権現」に決まりました。「東照大権現像」は上部に「天海僧正」の賛写が書かれていました。

【エピロ-グ】・・・ 御神体 家康の刀剣と甲冑

「金陀美具足」と共に「徳川秀忠」所持の「茶糸威具足」も展示してました。「秀忠」の甲冑は殆ど残っていないそうです。

大河ドラマ「どうする家康」ブースではドラマの相関図が展示されていました。撮影スポットがあり、記念写真を撮れるようになっていました。

「三井記念美術館」の入口は「日本橋三井タワー」の1階アトリウムとなっていました。近代的な超高層ビルの入り口から、昭和初期の洋風建築である「三井本館」(重要文化財)へと進みます。エレベーターで7階に上がると、当時の雰囲気が残る展示室へ導かれるという感じになっていました。「三越前駅」から「三井記念美術館」へ行く途中に「三越日本橋本店」の入口があったので、【おまけの画像】として載せました。

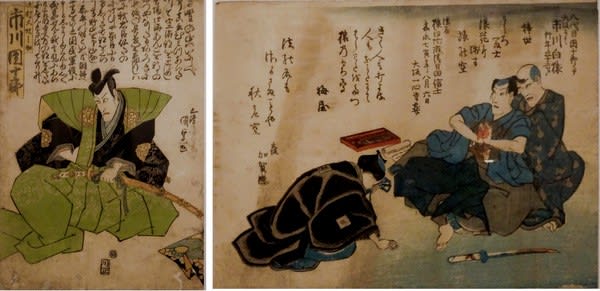

「金陀美具足」と「大日本五道中図屏風」・部分 / 下:長篠合戦図屏風(最古のもの・連合軍側1隻のみ)

中:関ヶ原合戦図屏風(津軽屏風) / 左下:びいどろ薬壺 / 上:東照大権現像

大河ドラマ「どうする家康」ブースのパンフレット / 撮影スポット

「三井本館」(三井記念美術館) / 【おまけの画像】「三越日本橋本店」の地下鉄コンコースからの入口