「連取の松」伊勢崎市

連取町菅原神社の拝殿正面にあるクロマツの老松で、地元では「笠松」と呼ばれる。

「老之松として知られ、1808年の刷り物に「太サ八尺余、高さ一丈余、枝二十五、六間四方」あり、俳諧や和歌の題となっていた。

今日、樹高5メートル、目通り4メートル、枝張りは東西約35メートル、南北約26メートルである。享保2年(1717年)旗本駒井氏地代官の飯島一覚が隣村韮塚村諏訪の原から移植した。

連取町「菅原神社」の老クロ松

「連取の松と菅原神社」

1728年、当時の代官「飯島一覚」が韮塚の諏訪の原から移植したものと伝えられ、形状から「笠松」または「天神松」と呼ばれ、

推定樹齢約300年、樹高5m、目通り周4m、根元周4.5m、枝張り東西約33m、南北33m。

当時から銘木として知られ俳諧や和歌の題材にもり、1808年に製作された刷り物にも紹介。

菅原神社の参道は連取の松の中に頭を低く下げなければ通る事が出来ず一種の儀礼的、神社の創建は、1319年、

当地域で大旱魃が起こると農民達が困り果て、北野天満宮に祈願すると突如として恵みの雨が降った事から神意と悟り天満宮の分霊を勧請したのが始まりと云う。

1551年、以降は神仏習合し別当寺院として「光福寺」が祭祀を司るようになり、江戸時代には歴代領主となる旗本駒井氏や伊勢崎藩主酒井忠強

(1854年に御国入した際参拝に訪れている)

明治時代初頭に発令された神仏分離令により仏式が排され菅原神社となり1874年、には村社に列し、

1907年には周辺集落の産土神を合祀、境内には「松杉を ほめてや風の かをる音」と刻まれた芭蕉句碑(元禄7年:1694年、芭蕉が京都嵯峨野にある落柿舎で詠んだ句とされます。書は中井薫堂)が建立されている。

連取の松は昭和28年に県指定天然記念物に指定。

菅原神社境内 枝を広げたクロ松

場所は、関越「高崎Jct24号線上福島ー田中と連取荻原町の間ー伊勢崎市内に。

菅原神社ー天然記念物

東京江戸川の善養寺の「影向の松」は、繁茂面積日本一と云うが、ここ、連取の松も野生味があり、見事である。

参考に、「影向の松」は、高さ2m・東西30m・南北28mで樹齢600年以上の盆栽仕立て老松で天然記念物指定である。

野生味の連取の老松

庭木の王者は、「松」。

金食いの木とも言われ、春の「みどりつみ」に暮れの剪定ともみあげ、マツカレハなどの毛虫やカミキリ虫類の俗に言うマツクイムシがつくので消毒。

虫取りの為に行うコモ巻き。 と手間の掛かる庭木と云う。

手を掛ければ掛けるほど答えてくれる木でもあり、松の手入れが出来れば一人前と言われるほど松の剪定は慣れないと難しいとも云う。

さぞ、老松の管理も大変であろうが、是非守ってほしい。

連取松は、歴史の重みを

手入れの行き届いたマツは見事にその姿を現せてくれる。

「松尾芭蕉の句」 松杉を ほめてや風の かをる音 出典は、「笈日記」(京 都 附嵯峨)。

元禄7年(1694年)夏、京都嵯峨の落柿舎滞在中の作とされる。

いろいろな碑 庚申塚 芭蕉句碑

連取の松は、神社正面前とやや小ぶりの老松の二種ある。

敷地は、「森村家」

旗本駒井氏の地方代官を務めた旧家。

2階建瓦葺入母屋造りの豪壮な主屋は養蚕をするため、2階に広い空間をとった職住一体の建物である。

伊勢崎藩陣屋遺構を一部移築し、1876年に増改築された。

敷地には、主屋、土蔵2棟、長屋、表門、裏門、馬屋を配す。主屋の大黒柱や差・鴨居には、1868年の打ちこわしの傷跡が見られると云う。

地元では「笠松」「天神松」と呼ばれ、「老之 松」として知られている。

伊勢崎藩主「酒井忠強」公が 1854年にお国入りの際に、菅原神社を参詣したことなどが記録に残されていると云う。

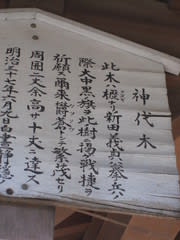

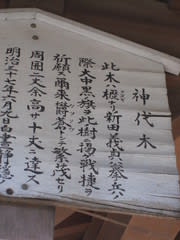

「案内板」-菅原神社由緒書

神社の創建は、古く、北条執権時代の元応元(1319)年、旱魃による被害が大きく、五穀は実らず農民が困苦したため、北野天満宮に祈願したところ、

たちまち雷雨が発生し五穀が蘇ったので、これを喜んだ里正の飯島氏が、北野天満宮の分霊を奉還し、「天神社」の名称で創建したのが始まりと伝えられている。

連取松の根 連取町の火の見櫓

「新田義貞」 1301-38 悲劇的な最期を遂げた。 武将

源氏の名族「新田氏」の嫡流に生まれる。「千早城攻め」に加わった後に帰国している。

北条氏打倒の兵をあげて「鎌倉」を攻略し、北条氏を滅亡へと追い込んだ。「建武政権」だは、武者所の頭人(長官)として重用されたが、

「足利尊氏」との抗争に敗れて討死を遂げた。

鎌倉の稲村ヶ崎海岸で、義貞は、兵を集め「潮を万里の外に退け給え」を竜神に祈って太刀を海中に投げ入れると、海の干潟となって鎌倉を攻略でちたと云う話は有名。義貞は、引き潮の頃合いを知っていたとも云う。

南朝方に尽くしたが、遺児の新田義顕・義興共に悲劇的な最期を遂げている。

新田義貞公像

「生品神社」

県太田市新田市野井町にある神社。

主祭神は大穴牟遅神(大国主)。旧社格は県社。境内は国の史跡に指定されている「国の史跡「新田荘遺跡」の一部として指定」。

祭神ー大穴牟遅神(大国主)

「稻羽之素菟」が「淤岐島」から「稻羽」に渡ろうとして、「和邇(ワニ)」を並べてその背を渡ったが、「和邇」に毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを「大穴牟遲神(大国主神)」に助けられる、という部分のみが広く知られている。

生田神社

「平安時代の上野国神名帳」

新田郡従三位生階明神として記載される古社。主祭神は大国主であるが、平将門を祀っているという伝説もある。

1333年、新田義貞が後醍醐天皇より鎌倉幕府倒幕の綸旨を受けた際に、産土神である生品神社境内で旗揚げをし、鎌倉に攻め込んだと伝えられる。

生田神社神代木

旗揚げに参集した武将は150騎だったと伝えられている。

境内には社殿の他、新田義貞公像、義貞公旗揚げ塚、神木、記念碑等がある。(毎年5月8日には例祭として鏑矢祭が行なわれる)

境内は、昭和9年、「生品神社境内(新田義貞挙兵伝説地)」として国の史跡に指定。

平成12年、新田荘関連の他の10箇所の遺跡とともに「新田荘遺跡」として国の史跡に指定。

生田神社拝殿

南北朝の動乱以降、上野国守護職は,例外を除き、「上杉氏」に独占されていく。

関東管領の地位、武蔵・伊豆・越後の守護職も兼帯し、京都・室町幕府との結びつきも強く、関東平野に大きな政治力を確立、新田氏本宗家没落後、

新田地方では「岩松氏」が支配権を掌握していく。

「新田氏一族・岩松家純」

京兆家と礼部家の二系統に分裂していた岩松氏を統合し、1469年、にその重臣「横瀬国繁」に命じ、

世良田長楽寺の僧、松陰軒西堂の縄張りにより「金山城」を築かせました。(後に掲載します)

「岩松氏」

新田荘岩松郷を名字の地とする新田氏の一族で、足利義純と新田義兼の娘との子である「岩松時兼」を祖。

鎌倉時代後期には新田本宗家をしのぐ勢力を持つに至り、南北朝内乱期に足利方として行動、新田義貞を中心とする南朝方新田氏が滅んだ後、

新田荘を支配し、新田氏とも称している。

生田神社・拝殿額

「新田荘遺跡・江田館跡」新田荘を代表する館跡。

昭和22年に、県指定史跡第1号に指定、平成12年に、国指定史跡に指定された。

堀之内と呼ばれる部分は、東西約80m、南北約100mの方形で、堀がほぼ全周し、この内側には土塁が巡らされている。

南辺と東辺の二箇所では堀が切れ、虎口が造られ、堀の東辺と西辺は、外敵を防御するために直角に折れ曲がっている。

周囲には黒沢屋敷、毛呂屋敷、柿沼屋敷と呼ばれる郭があり、反町館跡と同様戦国時代に城郭化されたと推定。

築造年を示す史料はない。

反町館跡と同様、鎌倉時代から南北朝時代の築造と推定され、鎌倉攻めに従軍した江田行義の館であったと伝えられている。

その後、戦国時代には金山城主横瀬氏の家臣矢内四郎左衛門が館を拡張して住んだと伝えられ、北側の土塁には「新田義貞様」と呼ばれるお宮がある。

江田館跡は、ほぼ築造された当時の姿をとどめている貴重な館跡。

新田荘遺跡「江田館」跡

「江田行義」

新田氏始祖である新田義重(八幡太郎義家の孫)の子、新田義季から4世にあたる人物が江田行義。

行義の祖父、満氏(義季の孫)の代から江田氏を名乗ったが、同じく義季から分かれた家には得川(とくがわ)姓や、世良田(せらだ)姓を名乗るようになったものがあり、これら得川・世良田の家は後世、徳川将軍家に連なる系譜となっていると云う。

江田氏と徳川氏は遠く縁戚関係にある家柄、江田・得川らの庶家を多数分岐した新田氏において最も有名な人物が鎌倉幕府打倒に功績のあった

「新田義貞」だが、江田行義は義貞の鎌倉攻撃に参加、極楽寺坂の戦いにおいて大将を命ぜられ軍功を挙げている。その後も義貞に従い、南北朝動乱において義貞方は足利尊氏と対立、結果的に江田氏は室町幕府の追討を受けるようになってしまう。

このため、父祖伝来の新田荘を離れた江田氏は備後国(広島県東部)へ落ち武士の身分を捨てて農業を営んだと云う。

新田荘

戦国時代に金山城の出城として改修されている。金山城主・由良氏に仕えた四天王の一人、「矢内四郎左衛門」の居城に。

由良氏は北の長尾氏、東の佐竹氏、西の武田氏、南の北条氏という4強勢力の狭間にあって独立を保っていたものの次第に小田原北条氏の圧迫を受けて臣従を余儀なくされる。1584年、北条氏が金山城を攻略した際、江田館は北条軍に占拠され、金山城攻撃の前進基地として用いられた。

この戦いの後、由良氏は北条氏に服従するようになったが、その北条氏も1590年、豊臣秀吉の関東制圧によって滅亡、

これを機に江田館は廃城に。

新田荘

次回も、太田市新田町を。

お願いー前記の昨年12月4日~13日の「新潟・六日町」の上杉家をご覧ください。(北条家との関係)

連取町菅原神社の拝殿正面にあるクロマツの老松で、地元では「笠松」と呼ばれる。

「老之松として知られ、1808年の刷り物に「太サ八尺余、高さ一丈余、枝二十五、六間四方」あり、俳諧や和歌の題となっていた。

今日、樹高5メートル、目通り4メートル、枝張りは東西約35メートル、南北約26メートルである。享保2年(1717年)旗本駒井氏地代官の飯島一覚が隣村韮塚村諏訪の原から移植した。

連取町「菅原神社」の老クロ松

「連取の松と菅原神社」

1728年、当時の代官「飯島一覚」が韮塚の諏訪の原から移植したものと伝えられ、形状から「笠松」または「天神松」と呼ばれ、

推定樹齢約300年、樹高5m、目通り周4m、根元周4.5m、枝張り東西約33m、南北33m。

当時から銘木として知られ俳諧や和歌の題材にもり、1808年に製作された刷り物にも紹介。

菅原神社の参道は連取の松の中に頭を低く下げなければ通る事が出来ず一種の儀礼的、神社の創建は、1319年、

当地域で大旱魃が起こると農民達が困り果て、北野天満宮に祈願すると突如として恵みの雨が降った事から神意と悟り天満宮の分霊を勧請したのが始まりと云う。

1551年、以降は神仏習合し別当寺院として「光福寺」が祭祀を司るようになり、江戸時代には歴代領主となる旗本駒井氏や伊勢崎藩主酒井忠強

(1854年に御国入した際参拝に訪れている)

明治時代初頭に発令された神仏分離令により仏式が排され菅原神社となり1874年、には村社に列し、

1907年には周辺集落の産土神を合祀、境内には「松杉を ほめてや風の かをる音」と刻まれた芭蕉句碑(元禄7年:1694年、芭蕉が京都嵯峨野にある落柿舎で詠んだ句とされます。書は中井薫堂)が建立されている。

連取の松は昭和28年に県指定天然記念物に指定。

菅原神社境内 枝を広げたクロ松

場所は、関越「高崎Jct24号線上福島ー田中と連取荻原町の間ー伊勢崎市内に。

菅原神社ー天然記念物

東京江戸川の善養寺の「影向の松」は、繁茂面積日本一と云うが、ここ、連取の松も野生味があり、見事である。

参考に、「影向の松」は、高さ2m・東西30m・南北28mで樹齢600年以上の盆栽仕立て老松で天然記念物指定である。

野生味の連取の老松

庭木の王者は、「松」。

金食いの木とも言われ、春の「みどりつみ」に暮れの剪定ともみあげ、マツカレハなどの毛虫やカミキリ虫類の俗に言うマツクイムシがつくので消毒。

虫取りの為に行うコモ巻き。 と手間の掛かる庭木と云う。

手を掛ければ掛けるほど答えてくれる木でもあり、松の手入れが出来れば一人前と言われるほど松の剪定は慣れないと難しいとも云う。

さぞ、老松の管理も大変であろうが、是非守ってほしい。

連取松は、歴史の重みを

手入れの行き届いたマツは見事にその姿を現せてくれる。

「松尾芭蕉の句」 松杉を ほめてや風の かをる音 出典は、「笈日記」(京 都 附嵯峨)。

元禄7年(1694年)夏、京都嵯峨の落柿舎滞在中の作とされる。

いろいろな碑 庚申塚 芭蕉句碑

連取の松は、神社正面前とやや小ぶりの老松の二種ある。

敷地は、「森村家」

旗本駒井氏の地方代官を務めた旧家。

2階建瓦葺入母屋造りの豪壮な主屋は養蚕をするため、2階に広い空間をとった職住一体の建物である。

伊勢崎藩陣屋遺構を一部移築し、1876年に増改築された。

敷地には、主屋、土蔵2棟、長屋、表門、裏門、馬屋を配す。主屋の大黒柱や差・鴨居には、1868年の打ちこわしの傷跡が見られると云う。

地元では「笠松」「天神松」と呼ばれ、「老之 松」として知られている。

伊勢崎藩主「酒井忠強」公が 1854年にお国入りの際に、菅原神社を参詣したことなどが記録に残されていると云う。

「案内板」-菅原神社由緒書

神社の創建は、古く、北条執権時代の元応元(1319)年、旱魃による被害が大きく、五穀は実らず農民が困苦したため、北野天満宮に祈願したところ、

たちまち雷雨が発生し五穀が蘇ったので、これを喜んだ里正の飯島氏が、北野天満宮の分霊を奉還し、「天神社」の名称で創建したのが始まりと伝えられている。

連取松の根 連取町の火の見櫓

「新田義貞」 1301-38 悲劇的な最期を遂げた。 武将

源氏の名族「新田氏」の嫡流に生まれる。「千早城攻め」に加わった後に帰国している。

北条氏打倒の兵をあげて「鎌倉」を攻略し、北条氏を滅亡へと追い込んだ。「建武政権」だは、武者所の頭人(長官)として重用されたが、

「足利尊氏」との抗争に敗れて討死を遂げた。

鎌倉の稲村ヶ崎海岸で、義貞は、兵を集め「潮を万里の外に退け給え」を竜神に祈って太刀を海中に投げ入れると、海の干潟となって鎌倉を攻略でちたと云う話は有名。義貞は、引き潮の頃合いを知っていたとも云う。

南朝方に尽くしたが、遺児の新田義顕・義興共に悲劇的な最期を遂げている。

新田義貞公像

「生品神社」

県太田市新田市野井町にある神社。

主祭神は大穴牟遅神(大国主)。旧社格は県社。境内は国の史跡に指定されている「国の史跡「新田荘遺跡」の一部として指定」。

祭神ー大穴牟遅神(大国主)

「稻羽之素菟」が「淤岐島」から「稻羽」に渡ろうとして、「和邇(ワニ)」を並べてその背を渡ったが、「和邇」に毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを「大穴牟遲神(大国主神)」に助けられる、という部分のみが広く知られている。

生田神社

「平安時代の上野国神名帳」

新田郡従三位生階明神として記載される古社。主祭神は大国主であるが、平将門を祀っているという伝説もある。

1333年、新田義貞が後醍醐天皇より鎌倉幕府倒幕の綸旨を受けた際に、産土神である生品神社境内で旗揚げをし、鎌倉に攻め込んだと伝えられる。

生田神社神代木

旗揚げに参集した武将は150騎だったと伝えられている。

境内には社殿の他、新田義貞公像、義貞公旗揚げ塚、神木、記念碑等がある。(毎年5月8日には例祭として鏑矢祭が行なわれる)

境内は、昭和9年、「生品神社境内(新田義貞挙兵伝説地)」として国の史跡に指定。

平成12年、新田荘関連の他の10箇所の遺跡とともに「新田荘遺跡」として国の史跡に指定。

生田神社拝殿

南北朝の動乱以降、上野国守護職は,例外を除き、「上杉氏」に独占されていく。

関東管領の地位、武蔵・伊豆・越後の守護職も兼帯し、京都・室町幕府との結びつきも強く、関東平野に大きな政治力を確立、新田氏本宗家没落後、

新田地方では「岩松氏」が支配権を掌握していく。

「新田氏一族・岩松家純」

京兆家と礼部家の二系統に分裂していた岩松氏を統合し、1469年、にその重臣「横瀬国繁」に命じ、

世良田長楽寺の僧、松陰軒西堂の縄張りにより「金山城」を築かせました。(後に掲載します)

「岩松氏」

新田荘岩松郷を名字の地とする新田氏の一族で、足利義純と新田義兼の娘との子である「岩松時兼」を祖。

鎌倉時代後期には新田本宗家をしのぐ勢力を持つに至り、南北朝内乱期に足利方として行動、新田義貞を中心とする南朝方新田氏が滅んだ後、

新田荘を支配し、新田氏とも称している。

生田神社・拝殿額

「新田荘遺跡・江田館跡」新田荘を代表する館跡。

昭和22年に、県指定史跡第1号に指定、平成12年に、国指定史跡に指定された。

堀之内と呼ばれる部分は、東西約80m、南北約100mの方形で、堀がほぼ全周し、この内側には土塁が巡らされている。

南辺と東辺の二箇所では堀が切れ、虎口が造られ、堀の東辺と西辺は、外敵を防御するために直角に折れ曲がっている。

周囲には黒沢屋敷、毛呂屋敷、柿沼屋敷と呼ばれる郭があり、反町館跡と同様戦国時代に城郭化されたと推定。

築造年を示す史料はない。

反町館跡と同様、鎌倉時代から南北朝時代の築造と推定され、鎌倉攻めに従軍した江田行義の館であったと伝えられている。

その後、戦国時代には金山城主横瀬氏の家臣矢内四郎左衛門が館を拡張して住んだと伝えられ、北側の土塁には「新田義貞様」と呼ばれるお宮がある。

江田館跡は、ほぼ築造された当時の姿をとどめている貴重な館跡。

新田荘遺跡「江田館」跡

「江田行義」

新田氏始祖である新田義重(八幡太郎義家の孫)の子、新田義季から4世にあたる人物が江田行義。

行義の祖父、満氏(義季の孫)の代から江田氏を名乗ったが、同じく義季から分かれた家には得川(とくがわ)姓や、世良田(せらだ)姓を名乗るようになったものがあり、これら得川・世良田の家は後世、徳川将軍家に連なる系譜となっていると云う。

江田氏と徳川氏は遠く縁戚関係にある家柄、江田・得川らの庶家を多数分岐した新田氏において最も有名な人物が鎌倉幕府打倒に功績のあった

「新田義貞」だが、江田行義は義貞の鎌倉攻撃に参加、極楽寺坂の戦いにおいて大将を命ぜられ軍功を挙げている。その後も義貞に従い、南北朝動乱において義貞方は足利尊氏と対立、結果的に江田氏は室町幕府の追討を受けるようになってしまう。

このため、父祖伝来の新田荘を離れた江田氏は備後国(広島県東部)へ落ち武士の身分を捨てて農業を営んだと云う。

新田荘

戦国時代に金山城の出城として改修されている。金山城主・由良氏に仕えた四天王の一人、「矢内四郎左衛門」の居城に。

由良氏は北の長尾氏、東の佐竹氏、西の武田氏、南の北条氏という4強勢力の狭間にあって独立を保っていたものの次第に小田原北条氏の圧迫を受けて臣従を余儀なくされる。1584年、北条氏が金山城を攻略した際、江田館は北条軍に占拠され、金山城攻撃の前進基地として用いられた。

この戦いの後、由良氏は北条氏に服従するようになったが、その北条氏も1590年、豊臣秀吉の関東制圧によって滅亡、

これを機に江田館は廃城に。

新田荘

次回も、太田市新田町を。

お願いー前記の昨年12月4日~13日の「新潟・六日町」の上杉家をご覧ください。(北条家との関係)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます