観音埼灯台をとり囲むように、観音崎の台地に砲台の跡が残っている。(観音崎台場跡(砲台跡))。

海防のため、1812年 川越藩主松平肥後守によって造られ、1821年以後は、浦賀奉行所によって管理され、その後、1861年から江川太郎左衛門が引継ぎ、

明治以後は、海軍省から陸軍省へと引継がれ、 昭和20年8月15日の終戦まで管理された。

観音崎一帯は明治14年に要塞となり、一般の人の立入りは禁止になり、 第一、第二、第三、第四、南門、大浦、三軒家各砲台などや、火薬庫の跡など、

今でも石組やレンガ造りの砲台が点在している。

観音崎自然博物館の手前の展望園地、ここは南門第三砲台の跡。本物かどうかわからないが、円形のコンクリートと中心部に砲を取り付けたネジがあった。

観音崎の方向を眺めると海に、陸から数m離れて、円筒状のコンクリート物体が見え、昔、東京湾に入ってくる潜水艦を監視するために、水中聴音所があったという。

これ以外にも走水から富津岬方向に防潜網という海中の網を張ってあったらしい。観音崎自然博物館の辺りが、要塞の南門になる。

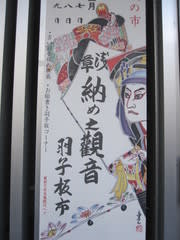

猿島航路や軍港めぐりなどを運行する(株)トライアングルでは,期間限定で観音崎航路の運航を行っている。

観音崎航路は2007年に国から横須賀市に譲与された「猿島エコミュージアム」と2007年に開館した「横須賀美術館」,2つのミュージアムを結ぶ航路がある。

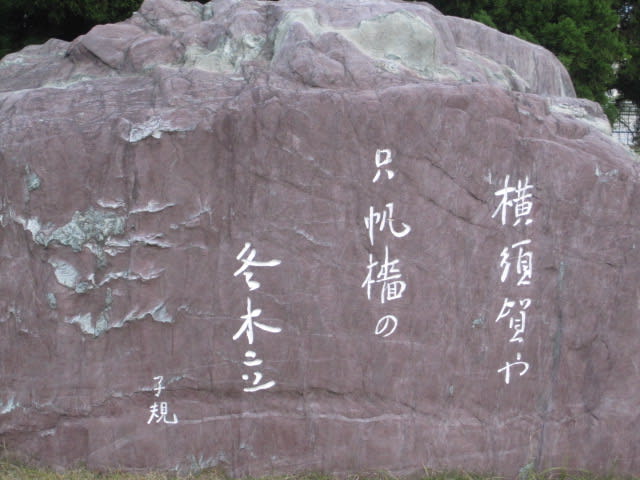

船内で、東京湾や観音崎にちなんだ伝説や歴史などの話が聞け、また,通常陸地からはすぐ近くまで行かないと見ることができない「観音埼灯台」を、

船上から眺めることができる。

「県立観音崎公園」は、東京湾に突き出た観音崎のほぼ全域に広がっている。

海上を行き交う船舶を眺めたり、シイやタブを中心とした照葉樹林のなかを散策など。

また周辺には、日本最初の洋式灯台「観音埼灯台」や、東京湾を中心とする森・川・海の自然と人との関わり等を考察し展示した「観音崎自然博物館」。

横須賀市の海を描いた作品、横須賀・三浦半島ゆかりの作家の作品を展示する 「横須賀美術館」 などがあり、環境、歴史、文化に触れられる。

観音埼灯台は、神奈川県横須賀市、三浦半島東端の観音崎に立つ。白色八角形の中型灯台で、日本の灯台50選に選ばれている。

東京湾、浦賀水道を照らし、東京湾海上交通センターとあわせ海上交通が輻輳する浦賀水道航路の安全に寄与している。

建設当初はレンガ造りの四角い洋館建てで、設計はレオンス・ヴェルニー等フランス人技師が担当した。

屋上に灯塔を設けたフランス風白色八角形のレンガ造灯台で、地上から灯火までの高さは 12.12 m 。フランス製の第3等フレネル式レンズ、3重心灯器を使用し

実効光度 1,750 cd 、光達距離は14海里(約 26 km)だった。

また日本初の洋式灯台であり、この灯台の着工日を記念して11月1日が灯台記念日に指定された。

大正時代の地震により2度再建され、現在の灯台は3代目にあたる。周辺は県立観音崎公園となっており、自然環境が保護されている。

初代 1869年(明治2年)2月11日(旧暦1月1日):完成・初点灯。

2代 1923年(大正12年)3月15日再建。地震で被災した初代に代わりコンクリート造で再建されたが、関東大震災によりわずか半年足らずで崩壊した。

3代 1925年(大正14年)6月1日再建。関東地震の後にコンクリート造で再建され、現在まで使用されている。

1998年(平成10年)11月1日日本の灯台50選に指定。

「走水神社」

神奈川県横須賀市走水にある神社。三浦半島の東端近く、東京湾にほど近い場所に位置する、景勝地。

この神社の創建年代等については火災などにより不詳であるが、景行天皇80年(110年)、日本武尊が東征の途上、当地から浦賀水道を渡る際、

自分の冠を村人に与え、村人がこの冠を石櫃へ納め土中に埋めて社を建てたのが始まりと伝えられている古社である。

東征中の日本武尊は、古代東海道をたどって、走水から船で上総へ渡ろうとしたが、暴風雨に阻まれ、立ち往生。

同行していた弟橘媛がみずから入水して海神の怒りを鎮め、後悔の安全を図ったという伝説、創建された古社である。

日本武尊は、航海に先立ち当地を「水走る」と称えられたことから走水の地名が起こったという。

武尊は、わが身を犠牲にして海を鎮めてくれた弟橘媛を偲び、御所ヶ崎に祭る一方、村人の敬慕に謝し冠を下賜されたといわれる。

村人はこの冠を石棺に納め、その上に社殿を建立して尊を祭ったのがはじまりと伝わる。

明治43年、近くの御所ヶ崎に祭られていた弟橘媛は走水神社に合祀され、境内に弟橘媛の顕彰と航海安全の祈願を込めて奉納された舵の碑がある。

海防のため、1812年 川越藩主松平肥後守によって造られ、1821年以後は、浦賀奉行所によって管理され、その後、1861年から江川太郎左衛門が引継ぎ、

明治以後は、海軍省から陸軍省へと引継がれ、 昭和20年8月15日の終戦まで管理された。

観音崎一帯は明治14年に要塞となり、一般の人の立入りは禁止になり、 第一、第二、第三、第四、南門、大浦、三軒家各砲台などや、火薬庫の跡など、

今でも石組やレンガ造りの砲台が点在している。

観音崎自然博物館の手前の展望園地、ここは南門第三砲台の跡。本物かどうかわからないが、円形のコンクリートと中心部に砲を取り付けたネジがあった。

観音崎の方向を眺めると海に、陸から数m離れて、円筒状のコンクリート物体が見え、昔、東京湾に入ってくる潜水艦を監視するために、水中聴音所があったという。

これ以外にも走水から富津岬方向に防潜網という海中の網を張ってあったらしい。観音崎自然博物館の辺りが、要塞の南門になる。

猿島航路や軍港めぐりなどを運行する(株)トライアングルでは,期間限定で観音崎航路の運航を行っている。

観音崎航路は2007年に国から横須賀市に譲与された「猿島エコミュージアム」と2007年に開館した「横須賀美術館」,2つのミュージアムを結ぶ航路がある。

船内で、東京湾や観音崎にちなんだ伝説や歴史などの話が聞け、また,通常陸地からはすぐ近くまで行かないと見ることができない「観音埼灯台」を、

船上から眺めることができる。

「県立観音崎公園」は、東京湾に突き出た観音崎のほぼ全域に広がっている。

海上を行き交う船舶を眺めたり、シイやタブを中心とした照葉樹林のなかを散策など。

また周辺には、日本最初の洋式灯台「観音埼灯台」や、東京湾を中心とする森・川・海の自然と人との関わり等を考察し展示した「観音崎自然博物館」。

横須賀市の海を描いた作品、横須賀・三浦半島ゆかりの作家の作品を展示する 「横須賀美術館」 などがあり、環境、歴史、文化に触れられる。

観音埼灯台は、神奈川県横須賀市、三浦半島東端の観音崎に立つ。白色八角形の中型灯台で、日本の灯台50選に選ばれている。

東京湾、浦賀水道を照らし、東京湾海上交通センターとあわせ海上交通が輻輳する浦賀水道航路の安全に寄与している。

建設当初はレンガ造りの四角い洋館建てで、設計はレオンス・ヴェルニー等フランス人技師が担当した。

屋上に灯塔を設けたフランス風白色八角形のレンガ造灯台で、地上から灯火までの高さは 12.12 m 。フランス製の第3等フレネル式レンズ、3重心灯器を使用し

実効光度 1,750 cd 、光達距離は14海里(約 26 km)だった。

また日本初の洋式灯台であり、この灯台の着工日を記念して11月1日が灯台記念日に指定された。

大正時代の地震により2度再建され、現在の灯台は3代目にあたる。周辺は県立観音崎公園となっており、自然環境が保護されている。

初代 1869年(明治2年)2月11日(旧暦1月1日):完成・初点灯。

2代 1923年(大正12年)3月15日再建。地震で被災した初代に代わりコンクリート造で再建されたが、関東大震災によりわずか半年足らずで崩壊した。

3代 1925年(大正14年)6月1日再建。関東地震の後にコンクリート造で再建され、現在まで使用されている。

1998年(平成10年)11月1日日本の灯台50選に指定。

「走水神社」

神奈川県横須賀市走水にある神社。三浦半島の東端近く、東京湾にほど近い場所に位置する、景勝地。

この神社の創建年代等については火災などにより不詳であるが、景行天皇80年(110年)、日本武尊が東征の途上、当地から浦賀水道を渡る際、

自分の冠を村人に与え、村人がこの冠を石櫃へ納め土中に埋めて社を建てたのが始まりと伝えられている古社である。

東征中の日本武尊は、古代東海道をたどって、走水から船で上総へ渡ろうとしたが、暴風雨に阻まれ、立ち往生。

同行していた弟橘媛がみずから入水して海神の怒りを鎮め、後悔の安全を図ったという伝説、創建された古社である。

日本武尊は、航海に先立ち当地を「水走る」と称えられたことから走水の地名が起こったという。

武尊は、わが身を犠牲にして海を鎮めてくれた弟橘媛を偲び、御所ヶ崎に祭る一方、村人の敬慕に謝し冠を下賜されたといわれる。

村人はこの冠を石棺に納め、その上に社殿を建立して尊を祭ったのがはじまりと伝わる。

明治43年、近くの御所ヶ崎に祭られていた弟橘媛は走水神社に合祀され、境内に弟橘媛の顕彰と航海安全の祈願を込めて奉納された舵の碑がある。