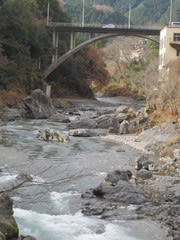

東京都青梅市の西部の多摩川渓谷。

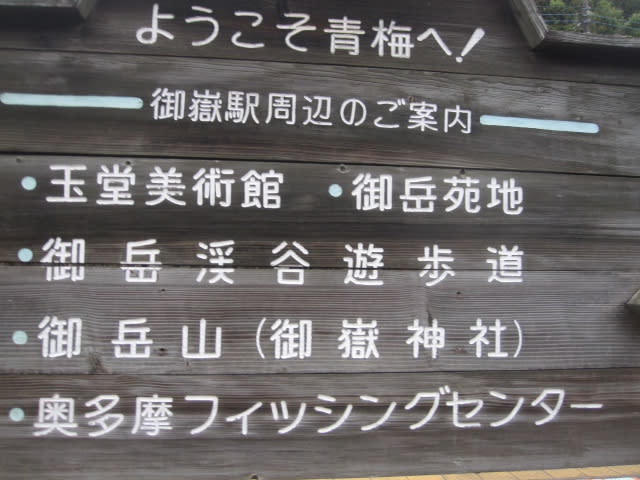

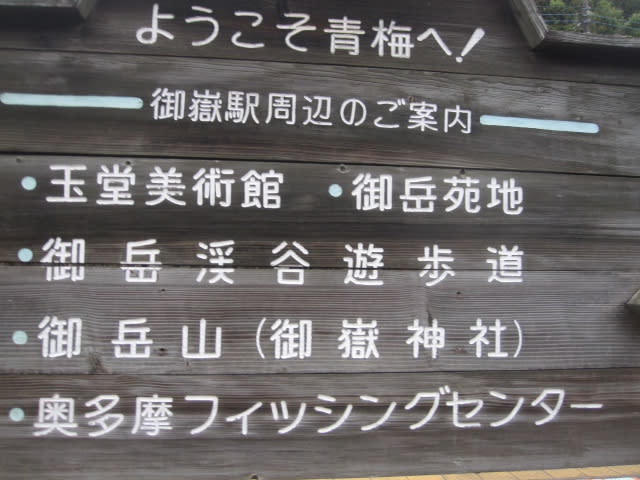

秩父山地を侵食した渓谷で、御嶽駅前に御嶽橋・玉堂美術館・交流センター・吉野街道・払沢トンネル・御岳トンネル・吊り橋のような御岳小橋

沢井駅南に吊り橋、楓橋があり、この一帯は、「秩父多摩国立公園に属し、「日本名水百選に一つ」文人・文化人にも好まれた地域。

都心から近く、家族・若者には、川辺アウトドア、釣り・カヌー等で遊べる。

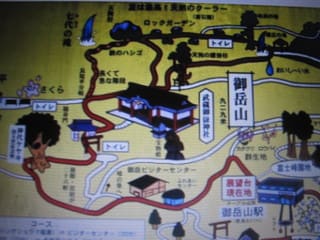

御岳山は、日本七大野鳥生息地で、ブッポウソウ・コノハズク等が、又、七代の滝と周囲のハイキングコースも人気に。

御岳山(929m)神社・神代欅・天狗の腰掛杉ー奥の院(1077m)・鍋割山(1084m)・大岳山(1266m)へ

-ビジネスセンター寄りには、大塚山(920m)・冨士峰園地8カタクリ・レンゲショウマ群生地「春はロウバイ」ー至古里駅。

古風なJR青梅線 御嶽駅

「御岳橋」

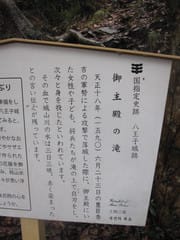

御岳万年橋跡の説明板がある。

それによると御岳万年橋は中里介山の「大菩薩峠」にも登場し、 中里介山の生家、(墓は羽村の禅林寺)

江戸中期、奥多摩町に梅沢橋(下流)・上流御嶽橋と神代橋の3橋が架かり、「投げ渡し」で、工法は、岩盤が突き出し川幅が狭くなった所に

石を積み上げ丸太の端を中央に詰め込み両岸から次々と張り出して木材を結び付けて、上に横桁を組んでいくやり方と云うが、

その昔は、(大柳の渡し)、明治の30年に木橋がかけらたと云う。

数多くの風景画を描いた日本画壇の巨匠「川合玉堂」は、

1944年の昭和19年、から亡くなる迄の10余年を、ここ青梅市御岳で過ごしている。

館内には玉堂の作品をはじめ、画室・遺品などが展示。

入館料:¥500、

玉堂美術館前、玉堂の雅友、清水比庵翁の詠歌「山近く水急くして まのあたり玉堂先生描きたまふや」石碑が。

「川合玉堂」 1873-1957 (明治~昭和の日本画家)

17歳、「春渓群猿図」「秋渓群鹿図」は第3回内国勧業博覧会に入選・明治29年、(23歳)上京し橋本雅邦に師事する。

岡倉覚三(天心)、雅邦、横山大観らの創立した日本美術院参加。

明治33年、私塾「長流画塾」を主宰、明治40年、第1回文部省美術展覧会(文展)審査員に任命、

大正4年、東京美術学校日本画科教授、大正6年、帝室技芸員に任じられ日本画壇の中心的存在の一人となる。

昭和6年、フランス政府からレジオンドヌール勲章、昭和8年、ドイツ政府から赤十字第一等名誉章を贈られ、

1940年の昭和15年、文化勲章を受章した。

第二次世界大戦中の昭和19年、かねてより頻繁に写生に訪れていた東京都西多摩郡三田村御岳(現・青梅市)に疎開、住居を「偶庵」、画室を「随軒」と称し、第二次世界大戦後にも、同地の自然を愛する玉堂はそのまま定住、昭和32年、没した。没後、勲一等旭日大綬章を賜わり、「玉堂美術館」が。

入館有料

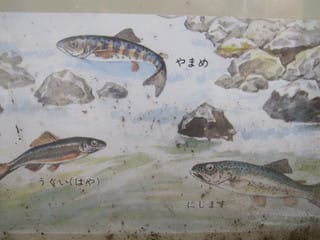

「渓流釣り」

小谷・源流の釣りは一つ一つのポイントが小さいためかなりの移動が必要で、つるつる滑る石や岩の上を歩き、腰までつかって川を渡ったり、

川を上れないときは脇の山や崖を登ったり、ヤブこぎをしたり移動だけで大変。

また、夏には、蚊やアブに刺されたり、マムシやスズメバチに神経も。

いざ釣りが始まっても、竿を振るとすぐに枝掛かりしたり、根掛かりしたり、やっと魚が釣れたかと思うと沈木にからまって取り込めなかったり、

多くの困難が、釣り時間の半分は、枝や根にひっかかった糸をはずしたり、切れたハリスを交換したりするのに費やし、一日2、3匹釣れたら良し。

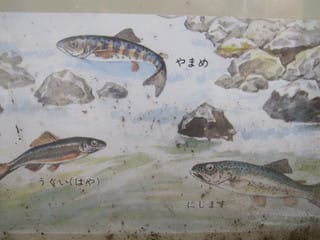

川魚は、アマゴ、ヤマメ、イワナ、マス等

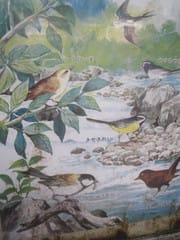

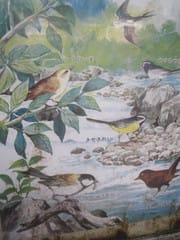

「渓流の鳥」

ミソサザイ(スズメ目ミソサザイ科・ 全長10cm)・カワガラス(スズメ目カワガラス科・ 全長22cm) カワビタキ (ツグミ科・全長:12~13cm )

カワセミ(ブッポウソウ目カワセミ科・ 全長:17cm )・ ヤマセミ(ブッポウソウ目カワセミ科・ 全長:38cm)等。

御岳渓谷遊歩道の両岸の吊り橋。昭和49年台風で破壊したが、先代を継いで建造された美しい吊り橋である。

渓谷に映えるこの橋も素晴らしいが、橋上から見下ろす渓流も良い。

御岳橋と面して「御岳小橋」

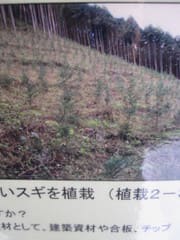

「山の植栽」

植物は生きものー手入れが必要。

山林管理は、剪定と消毒、肥料やりで、とくに剪定は、風通しをよくして病気や害虫から木を守り、成長を助けるが必要になる。

日当たり、通風、枝の伸び方に注意し、常緑樹は4月~10月頃、花の咲く木は、花が終わった後に剪定が。

樹木には、紅葉・落葉するもの、実を付けるものなどがあり、それぞれに季節の風情があるものの、雑草取りや掃きそうじなど手入れを

きちんとできるかどうかを基準に選ばないと、後、負担が。

植栽によって再生した森林(人工林)は、

その後も適切な保育、間伐等が必要となる。

我が国は湿潤で温暖な気候にあることから、草本植物等の他の植物が繁茂して植栽木の成長を阻害する場合が多く、これらを除去して

植栽木の健全な生育を図るため、草本植物等の下刈り、ツル植物のつる切り、他の樹木等の除伐といった保育作業が行われる。

これらの作業を適切に行わないと、植栽木が他の植物により被圧され、十分に生育できないことになる。

また、植栽木の成長に伴い植栽木間の競争が生じ始めると、隣接木との間隔を適度に保ち、植栽木の生育範囲を確保してその健全な生育を図るため、

植栽木の一部を伐採する間伐が行われる。

樹木の枝葉(樹冠)は、隣接木と接するようになると、光合成のための空間を確保するためほぼ同じ大きさを保ったまま上方に移動する。

樹冠の大きさが変わらなければ光合成の量も変わらない一方で、樹高は伸長していくので、その結果、幹の直径成長は徐々に小さくなり、もやし状の

森林となって風害や雪害等の被害も受けやすく、間伐を行うことによって、植栽木の成長に合わせて樹冠を大きく保つことができ、

幹の直径成長も促進する。

樹木の根の成長も隣接木の制約を受けることから、間伐を行うことによって、植栽木の成長にあわせて根が広く深く発達することができ、植栽木の

成長に伴い樹冠が閉鎖することにより、林床に植生が見られなくなる場合があるが、間伐により林床の光環境が改善されると下層植生も回復し発達する。

植林に協力しよう

多摩川を下って行きます。

秩父山地を侵食した渓谷で、御嶽駅前に御嶽橋・玉堂美術館・交流センター・吉野街道・払沢トンネル・御岳トンネル・吊り橋のような御岳小橋

沢井駅南に吊り橋、楓橋があり、この一帯は、「秩父多摩国立公園に属し、「日本名水百選に一つ」文人・文化人にも好まれた地域。

都心から近く、家族・若者には、川辺アウトドア、釣り・カヌー等で遊べる。

御岳山は、日本七大野鳥生息地で、ブッポウソウ・コノハズク等が、又、七代の滝と周囲のハイキングコースも人気に。

御岳山(929m)神社・神代欅・天狗の腰掛杉ー奥の院(1077m)・鍋割山(1084m)・大岳山(1266m)へ

-ビジネスセンター寄りには、大塚山(920m)・冨士峰園地8カタクリ・レンゲショウマ群生地「春はロウバイ」ー至古里駅。

古風なJR青梅線 御嶽駅

「御岳橋」

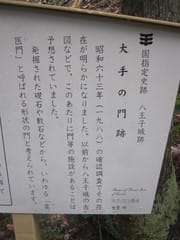

御岳万年橋跡の説明板がある。

それによると御岳万年橋は中里介山の「大菩薩峠」にも登場し、 中里介山の生家、(墓は羽村の禅林寺)

江戸中期、奥多摩町に梅沢橋(下流)・上流御嶽橋と神代橋の3橋が架かり、「投げ渡し」で、工法は、岩盤が突き出し川幅が狭くなった所に

石を積み上げ丸太の端を中央に詰め込み両岸から次々と張り出して木材を結び付けて、上に横桁を組んでいくやり方と云うが、

その昔は、(大柳の渡し)、明治の30年に木橋がかけらたと云う。

数多くの風景画を描いた日本画壇の巨匠「川合玉堂」は、

1944年の昭和19年、から亡くなる迄の10余年を、ここ青梅市御岳で過ごしている。

館内には玉堂の作品をはじめ、画室・遺品などが展示。

入館料:¥500、

玉堂美術館前、玉堂の雅友、清水比庵翁の詠歌「山近く水急くして まのあたり玉堂先生描きたまふや」石碑が。

「川合玉堂」 1873-1957 (明治~昭和の日本画家)

17歳、「春渓群猿図」「秋渓群鹿図」は第3回内国勧業博覧会に入選・明治29年、(23歳)上京し橋本雅邦に師事する。

岡倉覚三(天心)、雅邦、横山大観らの創立した日本美術院参加。

明治33年、私塾「長流画塾」を主宰、明治40年、第1回文部省美術展覧会(文展)審査員に任命、

大正4年、東京美術学校日本画科教授、大正6年、帝室技芸員に任じられ日本画壇の中心的存在の一人となる。

昭和6年、フランス政府からレジオンドヌール勲章、昭和8年、ドイツ政府から赤十字第一等名誉章を贈られ、

1940年の昭和15年、文化勲章を受章した。

第二次世界大戦中の昭和19年、かねてより頻繁に写生に訪れていた東京都西多摩郡三田村御岳(現・青梅市)に疎開、住居を「偶庵」、画室を「随軒」と称し、第二次世界大戦後にも、同地の自然を愛する玉堂はそのまま定住、昭和32年、没した。没後、勲一等旭日大綬章を賜わり、「玉堂美術館」が。

入館有料

「渓流釣り」

小谷・源流の釣りは一つ一つのポイントが小さいためかなりの移動が必要で、つるつる滑る石や岩の上を歩き、腰までつかって川を渡ったり、

川を上れないときは脇の山や崖を登ったり、ヤブこぎをしたり移動だけで大変。

また、夏には、蚊やアブに刺されたり、マムシやスズメバチに神経も。

いざ釣りが始まっても、竿を振るとすぐに枝掛かりしたり、根掛かりしたり、やっと魚が釣れたかと思うと沈木にからまって取り込めなかったり、

多くの困難が、釣り時間の半分は、枝や根にひっかかった糸をはずしたり、切れたハリスを交換したりするのに費やし、一日2、3匹釣れたら良し。

川魚は、アマゴ、ヤマメ、イワナ、マス等

「渓流の鳥」

ミソサザイ(スズメ目ミソサザイ科・ 全長10cm)・カワガラス(スズメ目カワガラス科・ 全長22cm) カワビタキ (ツグミ科・全長:12~13cm )

カワセミ(ブッポウソウ目カワセミ科・ 全長:17cm )・ ヤマセミ(ブッポウソウ目カワセミ科・ 全長:38cm)等。

御岳渓谷遊歩道の両岸の吊り橋。昭和49年台風で破壊したが、先代を継いで建造された美しい吊り橋である。

渓谷に映えるこの橋も素晴らしいが、橋上から見下ろす渓流も良い。

御岳橋と面して「御岳小橋」

「山の植栽」

植物は生きものー手入れが必要。

山林管理は、剪定と消毒、肥料やりで、とくに剪定は、風通しをよくして病気や害虫から木を守り、成長を助けるが必要になる。

日当たり、通風、枝の伸び方に注意し、常緑樹は4月~10月頃、花の咲く木は、花が終わった後に剪定が。

樹木には、紅葉・落葉するもの、実を付けるものなどがあり、それぞれに季節の風情があるものの、雑草取りや掃きそうじなど手入れを

きちんとできるかどうかを基準に選ばないと、後、負担が。

植栽によって再生した森林(人工林)は、

その後も適切な保育、間伐等が必要となる。

我が国は湿潤で温暖な気候にあることから、草本植物等の他の植物が繁茂して植栽木の成長を阻害する場合が多く、これらを除去して

植栽木の健全な生育を図るため、草本植物等の下刈り、ツル植物のつる切り、他の樹木等の除伐といった保育作業が行われる。

これらの作業を適切に行わないと、植栽木が他の植物により被圧され、十分に生育できないことになる。

また、植栽木の成長に伴い植栽木間の競争が生じ始めると、隣接木との間隔を適度に保ち、植栽木の生育範囲を確保してその健全な生育を図るため、

植栽木の一部を伐採する間伐が行われる。

樹木の枝葉(樹冠)は、隣接木と接するようになると、光合成のための空間を確保するためほぼ同じ大きさを保ったまま上方に移動する。

樹冠の大きさが変わらなければ光合成の量も変わらない一方で、樹高は伸長していくので、その結果、幹の直径成長は徐々に小さくなり、もやし状の

森林となって風害や雪害等の被害も受けやすく、間伐を行うことによって、植栽木の成長に合わせて樹冠を大きく保つことができ、

幹の直径成長も促進する。

樹木の根の成長も隣接木の制約を受けることから、間伐を行うことによって、植栽木の成長にあわせて根が広く深く発達することができ、植栽木の

成長に伴い樹冠が閉鎖することにより、林床に植生が見られなくなる場合があるが、間伐により林床の光環境が改善されると下層植生も回復し発達する。

植林に協力しよう

多摩川を下って行きます。