太平洋戦争終戦、有る特攻隊員の遺書から、

散るのはもとより覚悟であり、私は満足であります。、、、幾多の戦友は尊き血を流して護国の花と散ったのに自分一人が今日まで生き残っている事が戦友に対して心苦しくてなりません。と書き残し、最後に両親へのお礼、おわびの言葉で締めくくられて、自決。

「このような戦争は、二度とあってはならない」

広がる穏やかな海辺の景色、海越しに 見える富士山など素晴らしい景観地、沼津市西浦。

湾内を大漁旗で飾り立てたこの地域の多くの漁船がぐるぐると祈願の為旋回するお祭りがあると云う。その時の写真

駿河湾西浦海岸道り

偶然泊まった宿、終戦記念日も過ぎたばかりですが、思いがけずこんなことがあったそうです。

今回お世話になった西浦の民宿「ますや」に、戦時中、回天の若い兵士達も常宿であったという。

ここがら見た富士山を安藤広重に見せたい場所、残念ながら朝から曇空であった。

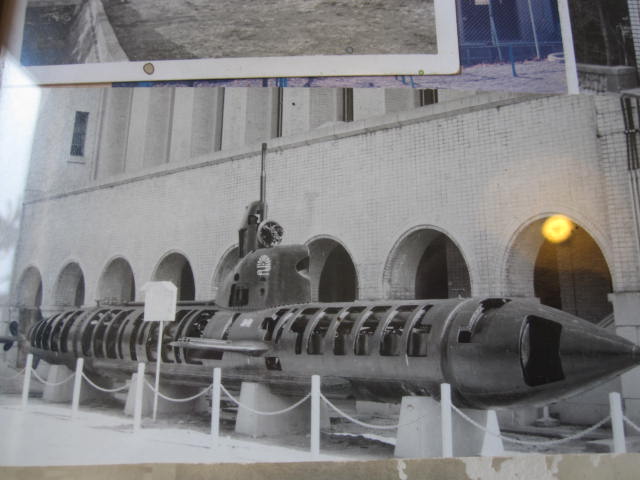

次第にアメリカ軍の停泊地の警備が厳重となり、洋上攻撃へ作戦変更を余儀なくされ、菊水隊以降は金剛隊、千早隊、神武隊、多々良隊、天武隊、振武隊、 轟隊、多聞隊と終戦の1週間前まで、計148基の回天が出撃した。すでに制海権も制空権も完全に敵の手中にあり、母艦となる大型潜水艦は次々と撃沈されていった。

1945年3月以降は敵本土上陸に備えて、陸上基地よりの出撃や施設設営とともに、スロープを設けられた旧式の巡洋艦や駆逐艦、一等輸送艦からの発射訓練も行われたが、戦地へ輸送中に撃沈されたり、出撃前に終戦となている。

終戦を迎えたあと、必死を要求される特攻兵器のイメージから「強制的に搭乗員にさせられた」「ハッチは中からは開けられない」「戦果は皆無」などの作戦に対する否定的な面、または事実と異なる説が強調され、特にハッチに関しては中から手動で開けられ、外からは工具を使用するものの開閉は可能だったと云う。

搭乗員は操縦の特異性から転用ができないため、全てが回天戦のために選抜されて訓練を受けた優秀な若い志願兵。

戦時の日本において事実上、志願を拒否することは著しく困難で、戦果に関しては49基出撃の結果に対し撃沈4隻と乏しく、回天を輸送し発進させる潜水艦の損耗率も高かったと云う。

「特攻兵器」は、回天一型特攻兵器・回天も人間魚雷と呼ばれる。この兵器はまさに「人間(が操縦・誘導する)魚雷」として機能する。

父母上様、長い間お世話になりました。私も未だ十九才の若輩で、この大空の決戦に参加できることを、深く喜んでおります。

私は潔く死んでいきます。

今日の海の色、見事なものです。決してなげいて下さいますな。

抑々海軍航空に志した時、真っ先に許されそして激励して下さったのは、父母上様ではなかったでしょうか。既に今日あるは覚悟の上でしょう。私も魂のみたてとして、ただただ大空に身を捧げんとして予科練に入り、今日まで猛特訓に毎日を送ってきたのです。今それが報いられ、日本男子として本当に男に花を咲かせるときが来たのです。

この十九年間、人生五十年に比べれば短いですが、私は実に長く感じました。数々の思出は走馬燈の如く胸中をかけめぐります。

故郷の兎追いしあの山、小鮒釣りしあの川、皆懐かしい思出ばかりです。

しかし父母様にお別れするに当たり、もっと孝行がしたかった。そればかりが残念です。随分暴れ者で迷惑をおかけし、今になって後悔しております。

お身体を大切に、そればかりがお願いです。親に甘えた事、叱られた事、皆懐かしいです。、、、、、、、、、、、、、、、、、。

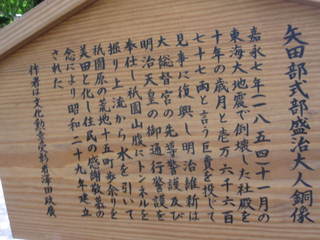

人間魚雷・回天の兵士達

戦争末期、旧日本海軍が水上特別攻撃のために作った、全長約5mの1人乗り、6.5mの2人乗りの小型艇。

ベニヤ板でできた船体に爆薬を積み、車用エンジンで敵艦に体当たりする。

フィリピン、沖縄、本土の主に太平洋側に配備され、米軍の上陸に備えた。

「人間兵器」といわれ、出撃やその準備中などに約2500人が犠牲になったとされる。

特攻隊員「生き残り」の終戦引揚後、荒れていた。

特攻隊員達の富士山への思いは・・・・。

「零式艦上戦闘機」は、我が国誇りの戦闘機であった。1937年、十二試艦上戦闘機が、のちの零式艦上戦闘機。

設計チームの堀越氏(零式艦上戦闘機の設計主任)が中心に、三菱九六式艦上戦闘機の設計に於いて革新的な設計を行う。

戦前には七試艦上戦闘機、九試単座戦闘機(後の九六式艦上戦闘機)、戦時中は零式艦上戦闘機を含め、雷電、烈風と数は少ないものの、後世に語り伝えられる名機の設計を手掛けた。

九試単座戦闘機では逆ガル翼を採用するなど革新的な設計を行い、のちの九六式艦上戦闘機の開発につながっている。

この零銭も、特攻機として使われた。

世界の名機、零式艦上戦闘機(富士山自動車博物館にて)

次回は、伊豆の国韮山方面に。