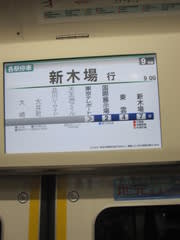

成田国際空港へアクセスする特急「成田エクスプレス」が当路線を経由し、千葉駅以西は、錦糸町駅 - 千葉駅間は、各駅停車の電車が走行する総武緩行線と、快速電車や特急列車が走行する総武快速線が並行する線路別複々線となっている。

この区間は「総武線」と呼ばれることが多く、「総武本線」と呼ばれる場合は特急列車は全線、ローカル列車は、千葉駅 - 成東駅 - 八日市場駅 - 銚子駅間を指すことが多い。

上総国・下総国と武蔵国を結ぶことから名づけられた。

1894年の明治27年、市川駅 - 佐倉駅間が開業し、同年、江戸川を越えて本所(現在の錦糸町)に達し、明治30年、に成東、銚子まで延伸され全線が開通し、佐倉駅で成田鉄道との連絡し、両国橋から都心部への延伸は、明治37年、両国橋(現在の両国)まで延伸されている。

両国橋駅を利用する旅客はすでに開業していた路面電車(のちの都電)に乗り継ぎ、この当時は貨物扱いも両国で行い、ここから隅田川などの舟運を利用して物資が東京市内へと運ばれていた。

外房線ー千葉・蘇我・鎌取・誉田「土気」-大網・・・安房鴨川.

「土気」駅から

急速に変容する千葉県

21世紀新時代「千葉県新産業三角構想・幕張新都心・上総アカデミパーク・成田国際空港都市構想」

千葉県は、三大構想を柱に核都市づくりプロジェクトである。昨年、川崎から東京湾横断道路で木更津・君津・館山・鴨川・勝浦・茂原・千葉・市川

内房・外房を掲載している。

今回は、成田国際空港都市構想の千葉駅ー東金・成東・成田・銚子方面、JR総武本線で旅に。

海洋に突き出した半島で、気候も全体的に温和であるが、房総丘陵の南斜面は「暖帯性の植物が分布し北上するにつれて温帯性植物群の分布してい県」

江戸幕府では、「佐倉藩10万石」以外、小藩・天領・旗本知行地細分された。

房総は、江戸100万都市への生活物資労働力の供給地であった。野田・銚子の醤油・流山のみりん・小見川の酒等は、利根川水運交通路が利用された。

行徳の塩・浦安の鮮魚・五井の海苔・佐倉炭・山武杉材木・観光で成田山新勝寺、茨城の鹿嶋神社、香取神社は、江戸の信仰を集め賑わっていたと云う。

湾岸の千潟から江戸川整備・工業出荷額は年々増、住宅地造成も進んでいる。

JR横須賀線、快速ー錦糸町駅から千葉駅約20分で

「千葉 常胤」 1118-1201、平安時代末期から鎌倉時代前期の武将。

千葉氏を地方豪族から大御家人の地位まで登らしめた千葉家中興の祖・常胤以降、一族は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが多くなる。

「源義朝朝臣就于件常時男常澄之浮言、自常重之手、康治二年雖責取圧状之文」とあり、常胤にとっては義朝もまた侵略者の一人であることが判る。

「保元・平治の乱」-常胤は、保元元年の1156年、「保元の乱」に出陣し源義朝指揮下で戦う。

常胤を義朝の郎党とする見方もあるが、「保元の乱」での後白河天皇側の武士の動員は官符・国衙を通じた公式動員である。

「平治の乱」-源義朝が敗死すると、1161年、には常陸国の佐竹義宗(隆義の弟)が前下総守・藤原親通から常重の証文を手に入れ、

藤原親盛(親通の子・平重盛側室の養父)とも結んで伊勢神宮に再寄進しこれも伊勢神宮に認められ支配権を得る。

これを知った常胤も翌月に再度伊勢神宮に寄進の意向を示した。

このため、伊勢神宮側では常胤側の窓口となった禰宜・荒木田明盛と義宗側の窓口となった禰宜・度会彦章の対立が生じる。

その後、佐竹義宗が伊勢神宮に供祭料を負担して寄進状の約束を果たしたことが評価され、1163年、佐竹義宗の寄進を是とする宣旨が出され、

続いて1166年、明盛から彦章に契状を提出し、1167年、和与状が作成された。

当時、和与による権利移転は悔返を認めない法理があり、これによって度会彦章・佐竹義宗の勝訴が確定。

以後、千葉常胤は佐竹義宗と激しく争うことになる。

「平治の乱」で敗れた源義朝の大叔父にあたる源義隆の生後間もない子が配流されてきたため、千葉常胤は、流人としてこれを監督しつつも、

源氏への旧恩から、この子を密かに源氏の子として育てた。これが後の「源頼隆」である。

治承4年の1180年、伊豆国で挙兵した源頼朝が石橋山の戦いに敗れた後に安房国へ逃れると頼朝は直ちに千葉常胤に加勢を求める使者として

「安達盛長」を送った。

「吾妻鏡」によれば、千葉常胤は、胤正・胤頼以下の子息とこれを丁重に迎え入れて、安達盛長の言伝を聞いたものの何の反応も示さない。

そこで千葉胤正・胤頼が早急の返事を進めたところ、「自分の心中は勿論その積りだ。ただ、頼朝殿が源氏中絶の後を興されたことを考えると、

感涙が眼を遮り、言葉も出ないのだ」と言って、安達盛長に相模国鎌倉を根拠にすることを勧めたとある。(治承4年9月9日条)

安達氏は、有力御家人、北条執権三大に渡って幕政の枢機に参画・秋田城介、泰盛の妻は北条時宗の妻。

「源頼朝と千葉常胤の対面は、「吾妻鏡」

9月17日に千葉常胤は、一族300騎を率いて下総国府に赴き「源頼朝」に参陣したとしている。

ただし、頼朝が途中、千葉常胤の本拠である千葉荘を通過して千葉妙見宮などを参詣したと伝えられていることから、現在では最初の会見はー

上総国府(現在の市原市)もしくは結城ノ浦(現在の千葉市中央区寒川神社付近)で行われたと考えられている。

この時に源氏の子として育ててきた「頼隆」を伴って参陣したとされ、頼朝から源氏軍への参陣への労いの言葉を受けるとともに、

頼隆を頼朝に対面させて源氏の孤児を育ててきたことを深く謝されとある。

前述の経緯のように常胤の参陣の背景には国府や親平氏派(下総藤原氏・佐竹氏)との対立関係や、かつての相馬御厨を巡る千葉常胤と源義朝との間の

いきさつを考慮しなければならず、源頼朝の決起に感涙したという「吾妻鏡」のような美談をそのまま事実とすることは出来ないとも云う。

10月2日には頼朝が太日河・墨田川を越えて武蔵国に入り、

豊島清元・葛西清重父子に迎えられているが、この際に船を用意したのは千葉常胤と上総広常とされている。

葛西清元は、1177年、香取神宮造営の際の雑掌を務めており、この時在庁官人であった千葉常胤とも造営を通じて関係を持ち、畠山氏などの

平家方勢力が残る中での源頼朝の武蔵入国に際しては両岸の千葉・豊島両氏が連携を行ったとみられている。

常胤当時の千葉の推定図と頼朝時代の鎌倉の推定図がともに北端に信仰の中核になる寺社(千葉の尊光院と鎌倉の鶴岡八幡宮)を設けてそこから

伸びる南北の大路を軸として町が形成されていることから、鎌倉の都市計画に常胤の献策があった可能性が。

平安時代末期 - 鎌倉時代初期・1118ー1201・(鎌倉 浄光明寺)官位ー上総権介、下総権介・氏族ー桓武平氏良文流、房総平氏、千葉氏

父母ー千葉常重、石毛政幹の娘 ・兄弟ー常胤、小見胤隆、椎名胤光? ・妻、正室:秩父重弘の娘

子ー胤正、相馬師常、武石胤盛、大須賀胤信、国分胤通、東胤頼、日胤

JR総武本線・外房線に沿ってモノレール・タウンライナーと私鉄京成千葉線など千葉駅は、今、大改造工事中、駅周辺は、商業ビル地で高層ビルが

建ち並んでいる。駅近くには、千葉城・国立千葉大学医学部附属病院・千葉城・県庁が集中する。

「土気」は、千葉市南東部で大網白里町の境に位置している。高台では、九十九里平野が望め、南部広大な「昭和の森」が広がっている。

丘ニュウ―タウン住宅開発が進んでいる。

中央に千葉城が(車窓から)

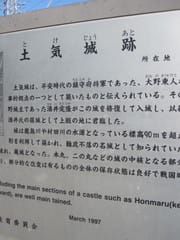

JR土気駅東方に・「酒井氏5代の土気城」が。城は、15世紀末に初代酒井定隆が築城したとある。

1590年小田原の役で、「浅野長政」に攻略され廃城となった城。

本丸跡に碑があるのみであった。(老人ホーム内)

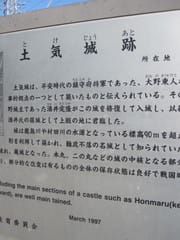

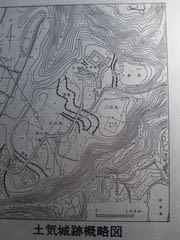

「土気城」

神亀年間(8世紀頃)に大野東人によって築かれた貴船城が起源とされ、中世土気城の大手口にも貴船神社が祭られていたと云う。

室町時代、土気荘の地頭職を得た「千葉氏」の勢力圏となり、室町時代には千葉氏の流れを汲む土気氏が当地の地頭職を得て「土気城」に。

室町時代後期には一時大関城主の「畠山重康」の勢力下となったが、

長享元年(1490年頃)原氏と組んだ中野城主「酒井定隆」に追われ、翌長享2年「酒井氏」が移り、

以降酒井氏が滅びるまでの100年強同氏の一族が拠った。後に定隆は三男隆敏と共に土気から東金に移り、隆敏は「東金酒井」氏の祖となった。

永禄7年(1555年頃)第二次国府台合戦で土気酒井氏は里見氏に組し、里見氏の敗退後北条氏に組した東金酒井氏を含む北条勢に攻められた。

この際、搦め手のクラン坂方面から北条勢が攻め寄せたとされるが、酒井胤治が良く守りこれを撃退したとある。

その後、土気酒井氏も北条氏に降り、天正18年(1580年)の小田原征伐では酒井氏は北条方として小田原城に篭城した。

この役で北条氏が滅ぶと、酒井氏も運命を共にし、土気城も豊臣方に接収され廃城となった。

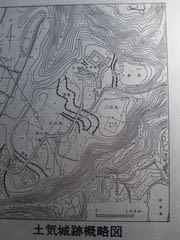

土気城は、東に向けて突き出した舌状台地上に占地し、台地上に切れ込んだ谷と空堀を利用して台地上を遮断し、城域は三角形状を。

城域内は本丸・二の丸・三の丸及び出丸に区分されており、それぞれを空堀が遮断するが、

特に二の丸と三の丸の間の空堀は二重になっている。

出丸は、三の丸の端に位置する貴船神社が鎮座した郭と、井戸沢の向かいの尾根上に築かれた水沢郭の二つがあり、三の丸端の郭は馬出。

馬出状の出丸から三の丸二の丸を経る経路が大手道となるが、本丸から直接金谷方面に下りる経路が搦め手にあたり、

比高差のあるこちらの経路には空堀を兼ねたクラン坂と呼ばれる切り通しが設けられている。

城主ー大野東人、千葉氏、土気太郎、畠山重康、酒井氏。廃城年ー1590年

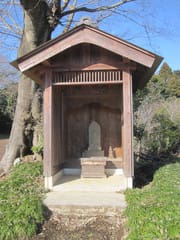

「貴船大明神」

聖武天皇の神亀元年の724年、蝦夷の侵入に備えて、陸奥の国(宮城県)に多賀城を築き、蝦夷の軍事拠点として土気に貴船城と呼ばれる砦を築いたと伝えられ、鎌倉時代に入り千葉氏の一族相馬胤綱の次子土気太郎が土気の荘の地頭に任ぜられ居住したと言う。

戦国時代「畠山重康」の居城となるが、下総中野城にいた酒井定(貞)隆の勢力に押されこの地を撤退、1488年、酒井定隆は、土気古城跡を修築

土気城を再興。

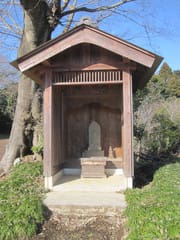

土気城址への大手入口・馬出曲輪跡に土塁があり、その上に「貴船大明神」と石碑と祠が建ち、土塁下に城址碑と説明付きが建てられていた。

土塁と櫓台のようになっている所有り、外側の堀は深い。この辺は、いろいろ改修されている。

貴船大明神が祀られている土塁と城址碑

「土気城・貴船城・三の丸付近には貴船大明神」

鎌倉時代、千葉氏の一族であった相馬胤綱の子である土気太郎が地頭となり、ここを拠点としたと言われている。

戦国時代に入った1488年には、上総中野城酒井定隆によって土気氏はこの地を追われ、以後5代100年もの間、土気城が酒井氏の本拠地として続く。

この間に、酒井氏は勢力を伸ばし、本納城にも攻め込んでいる。 戦国時代の上総北部は里見氏・北条氏の勢力争いの最前線にあり、

土気酒井氏も表では里見氏と手を握りながら、裏では北条氏に通じるような二元外交を展開。

最終的には、北条氏に従い、他の関東の城と同じく1590年の秀吉による小田原攻めの際に、城主の酒井氏は北条方として小田原城に参陣、土気城は

豊臣方の浅野長政に攻められて落城し、長い歴史に幕を閉じている。

「浅井長政」 1545-73 小谷城主(近江国)

久政の子・16歳で家督を奪取する。六角氏と断交南下政策を推進、北近江統一し織田信長と同盟するが朝倉氏と組んだ為信長に背き。

「姉川の戦い」で大敗し自害ー妻信長の妹「お市」・六角氏の重臣の娘と結婚したが離縁している。

長政自刃の際、お市を信長のもとへ送り返している。

信長は、長政の首を金銀箔で彩色し、酒の肴にしたとある。

「天満宮」

道真が亡くなった後、平安京で雷、大火、疫病などの天変地異が相次ぎ、清涼殿落雷事件で大納言の藤原清貫ら道真左遷に関わったとされる者たちが

相次いで亡くなったことから、道真は雷の神である天神(火雷神)と関連付けて考えられるようになった。「天満」の名は、道真が死後に送られた神号の「天満・大自在天神」から来たといわれ、「道真の怨霊が雷神となり、それが天に満ちた」ことがその由来。

道真が優れた学者であったことから天神は、「学問の神様」ともされ、多くの受験生が合格祈願に詣でる。

参拝して筆を買うと受験に利益があるともいう。

道真が梅を愛し、庭の梅の木に、「東風吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」 (拾遺和歌集から)

「千葉市昭和の森公園」

市・緑区にある総合公園・約100haの敷地は千葉市内の公園としては最大の規模で、ユースホステル・キャンプ場、野球場、テニスコート、

サイクリングコース、ウォーキングコース、遊び場、自然公園などの施設がある。

公園の一部は県立九十九里自然公園に指定されている。日本の都市公園100選に選定。