本州のほぼ中央、関東平野の南西、東は、東京湾・南は、相模湾で,東京、山梨、静岡両県に接し、川崎と横浜市の大部分が多摩丘陵で最も高い所。

人口・人口密度・世帯数・県民所得は、我が国の第三位の「神奈川県」。

50万年前、箱根が噴火・30万年前芦ノ湖誕生・716年僧行基「霊山寺」、755年大山寺を開山・802年富士山噴火で足柄道閉鎖・1180年源頼朝八幡宮

1192年鎌倉幕府開く・1349年足利基氏関東公方、鎌倉へ・1495年北条早雲小田原城奪う・1590年豊臣秀吉小田原攻め、後北条氏滅亡・・・。

私鉄小田急線「新宿」-「新松田」駅・JR御殿場線に乗り換え「松田」一つ目の「東山北」で下車する。

「JR御殿場線駅名」

国府津駅 ー下曽我駅ー上大井駅 ー相模金子駅ー松田駅ー 小田原線(新松田駅)ー東山北駅(足柄上郡山北町)ー山北駅ー谷峨駅

駿河小山駅(静岡県 駿東郡小山町)ー足柄駅ー御殿場駅ー南御殿場駅ー富士岡駅ー岩波駅( 裾野市)-裾野駅ー長泉なめり駅

下土狩駅ー大岡駅( 沼津市)-沼津駅(東海道本線)。19駅ー60.2km。

「北山」駅下車(足柄上郡)

「足柄」-神奈川県西部、酒匂川流域と箱根火山からなる。古事記に「足柄」の名が、景行天皇の条に現れ、万葉集にも「安思我良・阿之我利」など

の記載がある。古くから足柄上(かみ)足柄下(した)2郡に別れていた。

17世紀以降は、酒匂川上流の山中が上郡・下流左岸が下郡となっていた。明治の1871年頃は、相模諸郡と伊豆一円からなる「足柄県」となった。

足柄山地は、神奈川県と静岡県で箱根火山と丹沢山地との間の山地で、南部に箱根「外輪山・金時山ー1213m」がある。

その北に「足柄峠・足柄山」といい、歌枕として用いられた。足柄山で山姥が怪童丸を育てたと云う「坂田金時・金太郎」にまつわる伝説がある。

歌舞伎でもよく知られている。「矢倉岳ー800m」足柄峠は神奈川県南足柄市と静岡県駿東郡小山町境の峠を云う。

峠は、外輪山・金時山の北側の足柄山地中・旧東海道の峠を云う。

古代東海道の足柄関が置かれ交通の要衝で、この峠から東が「坂東」であった。

後三年の役で新羅三郎義光が、家臣豊原時秋に、笙の奥義を伝授した物語が残る所。峠一帯は、関所跡・足柄城跡・聖天堂等の史跡がある。この関所

古代東海道の重要な足柄関の一つで、坂東を荒らしまわっていた郡盗を追討する為の検問の関であった。

鎌倉時代には、箱根越えの経路が利用され荒廃した。「矢倉沢関所」は、17世紀に本関所を補完するために設けられた。

足柄平野・酒匂平野とも云うは、小田原市・南足柄市・足柄上郡にまたがり、大磯丘陵との境の「国府津ー松田断層が走るが二宮尊徳が酒匂川氾濫を

繰り返し被害を与えたが土砂の堆積によって良質の土壌に変えた地域。

河村城跡歴史公園

「山城・河村城址」ー足柄上郡北町・小田原城出城ー

平安末期ー相模・甲斐・駿河三国に境界線の城

「藤原秀郷」-生没不詳・平将門を討った武将・東国豪族・数代前から下野に土着し勢力を築いた。

罪を犯して配流されたが、後に許され「押領使」に任命された。平将門の乱で将門に誘われたが与せず、将門を討ち首級を京都へ送る。

その功により下野・武蔵の国守になる。名を田原藤太「京都時代、琵琶湖の龍神に頼まれ、近江国三上山の大ムカデを退治し、その礼に、いくら米を

取り出してもなくならない米俵などの宝物を貰ったので、「俵 藤太」と呼ばれたと云う。伝説

秀郷の跡継ぎの「藤原千晴」は「安和の変」で失脚している。

「藤原秀郷流ー波多野遠義の次男ー河村秀高築城」

河村秀高の子ー河村義秀の代に「源平の騒乱」勃発、河村氏は、「石橋山合戦」で平氏に属した。

河村秀国・秀経、鎌倉幕府に領地没収されている。

「室町時代・南北朝」

御嵯峨天皇後、皇位継承争いが、鎌倉幕府の執権「北条時宗」が調停して、「持明院統と大覚寺統」が交互に即位する。

大覚寺統の「後醍醐天皇」は、譲位せず、-君主独裁をめざし、「討幕」を企てる。挙兵し、捕えられ、隠岐へ流された。しかし、

護良親王と楠正成が戦闘を続ける。後醍醐天皇も隠岐を脱出ー諸国に挙兵を呼びかける。

幕府軍の「足利尊氏」が内応してー京都・六波羅探題ーを攻め落とし、関東では、「新田義貞」が鎌倉幕府を攻め滅ぼした。

1333年、御嵯峨天皇は、「建武新制」を開始したが、専制政治のため民心が離反し、1336年、「足利尊氏」持明院統の「光明天皇・北朝2代」を即位

室町幕府を開いた。

御嵯峨天皇は吉野で南朝を立て、「南北朝対立時代」が始まる。

河村城は、新田氏南朝方で、北朝「足利尊氏」と対峙、足利軍攻撃され敗れ、新田・脇屋らは、甲州へ逃げている。

「足利茶々丸」~1491、武将・堀越公方足利政知の子、北条早雲奇襲攻撃で自害・茶々丸は、元服せず、童形のままであったとも云う説

「足利持氏」1398-1439、 武将・鎌倉公方の満兼の長男、12歳で公方に就任、6代将軍義教と対立し「永享の乱」で自害(軍事的対立)。

関東官領「上杉憲実」を経て、足利持氏属将ー大森憲頼(大森氏頼の弟)が支配している。

「酒水の滝」に近い

「戦国時代」へ。1467年八代将軍「足利義政」の後継をめぐり大乱が勃発・京都から全国に拡大する。諸国の武士は、一族兄弟相分かれて血みどろの

抗争を繰り広げて行った。油売りから大名の「斉藤道三」・将軍を弑逆した「松永久秀・堀越公方」の子・茶々丸を殺し伊豆国を奪った「北条早雲」

実力次第で一国の主になれた時代。が、鉄砲と云う新兵器を重視した「織田信長」によって収束していく。

戦国時代・後北条の支配に。河村城は、武田軍にそなえた。

1570-1573年、甲斐武田信玄軍侵攻

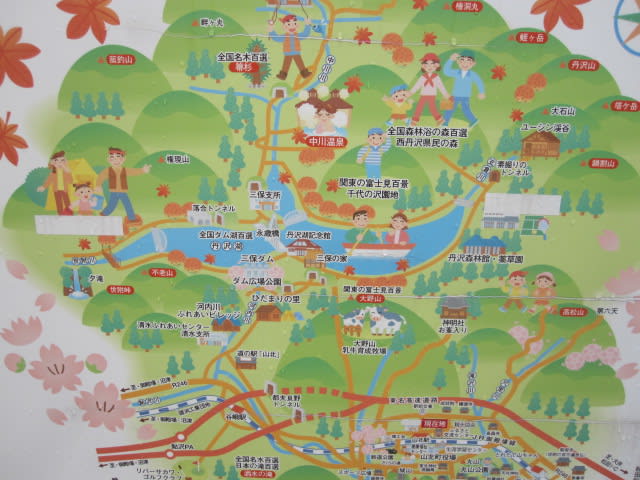

「丹沢湖」-西丹沢の酒匂川系の河内川に造られた「三保ダム」によって誕生した人工湖。

湖には、玄倉川・世附川・中川川の3つの支流から流れ込んでいる。

争奪合戦

神奈川県西部を流れる「酒匂川」。長さ27.2km

富士山東麓の水を集める「鮎沢川」と丹沢山地西部 の「河内川」の2川を源とし、山北町で合流する。

松田町で川音川を合せて合流してー相模湾に注ぐ。

丹沢山地と箱根火山の間に「酒匂渓谷」をつくり、足柄平野のほぼ全域に扇状地を形成する。

その為、平野部の洪水を引き起こし、治水事業が、「三保ダム」1978年。

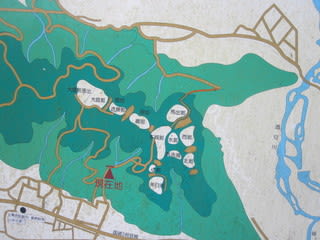

河村城ー標高225m・酒匂川との比高130m

「小田原城・県内の主な支出城」

小机城ー北条氏康の子三郎氏秀城主ー関東進出の拠点城。

寺屋城ー横浜・武田軍に備えた。矢土城ーも同じ

小田原城「大森憲頼」の持城に

大庭城ー藤沢、大規模な平山城。岡津吉久城ー厚木

河村城の対岸に「春日山城」を築城

田代城ー愛甲郡「三増峠合戦」

津久井城ー本多忠勝が落とした城。

山下長者屋敷ー平塚、早雲が重視。

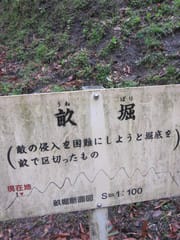

畝堀・郭喉等の遺構が

岡崎城ー平塚、1512年早雲によって攻略した城。

高麗寺山城ー大磯、早雲取り立てた山城。

湯坂城ー小田原を守る支城。

石碑・木橋・堀切・井戸なども

河村城・新城は、武田信玄・勝頼軍・徳川家康に幾度も攻められた城。

1590年・豊臣秀吉小田原征伐で後北条全て落城し「河村城」は廃城に

2013年2月掲載した「小田原城址」、ー天下無双を誇った堅城。

小田原は、中世の平安時代末期から鎌倉時代にかけて、平将門を討伐したことで有名な「藤原秀郷」の子孫、「佐伯経範」が1030年頃に秦野に移り住んで波多野氏を名乗っていた。

後に支流として、松田氏・渋沢氏・河村氏・栢山氏・大友氏・沼田氏などが出て、相模西北部にその一族の勢力を伸ばす。現在の秦野市内、足柄上郡松田町・山北町、南足柄市、小田原市の一部。

波多野城は一族の居館である。波多野城のあった田原の、その支城として「小田原」が設置された。

平安時代の末期1180年に、蛭ヶ小島(伊豆国)で挙兵した源頼朝と平家方の大庭景親らとの、石橋山の戦いが行われた。

戦国時代に入り、伊勢平氏流を称する「北条早雲」が小田原城を奪取し、その子孫である後北条氏は小田原城を中心に関東一円に台頭し、

鎌倉府足利氏、関東管領上杉氏、常陸国守護佐竹氏、下野国国司宇都宮氏、が。

関東の統治体制を転覆した。下野国守護小山氏は後北条氏により滅亡に追い込まれていく・・・・・。

県西部における中心都市、城下町とかまぼこの街「小田原」。東京から東海道線で1時間半、新宿駅からも小田急ロマンスカーで1時間半という微妙な立地にある小田原の街は、箱根観光の通過点として沢山の観光客が訪れる。

小田急線とJR線は共同の駅舎で改札が隣り合っており近代的な駅である。私は、小田急改札口を出た。

私鉄小田原駅

北条早雲 1432-1519 小田原北条氏初代、京都伊勢氏説。今川氏から下田興国寺城を奪う。後に大森氏の小田原城を、三浦・新井氏を滅ぼし

相模国併合。農民租税は四公六民とした。88歳の長生き。

北条綱成 1515-87 北条氏重臣、氏綱、氏康、氏政の三代に仕えた猛将であった。

北条氏綱 1486-1541 二代目早雲の子 扇谷上杉朝興を破り武蔵国を制圧、今川、里見氏を圧迫して領土拡張する、下総国府台で足利義明を 討つ古河公方足利晴氏に娘を嫁がせ傀儡化を図る。鎌倉鶴岡八幡宮再建。勝って兜の緒を締めよ、の言葉は有名。

北条氏康 1515-1571 三代目氏綱の子 関東南半を支配、税制改革と検地を推進した。

「河越の夜戦」は、三大夜戦の一つ。綱成が扇谷上杉・山内上杉氏・古河公方8万の連合の囲まれ、氏康は兵8千を何度か 出兵させるがすぐ退去させ、和を乞うて、相手が油断し、気の緩んだところに夜襲を掛けている。上杉は頼りない、再び 武田と同盟せよと遺言して没した。

公園全体図

小田原城は、室町時代、大森氏によって築かれたのが起源と考えられている。この頃の小田原城の位置は、八幡山付近と想定されている。

1498年、北条早雲は伊豆を平定したのち、相模国への進出を目指して大森氏を攻め小田原城を奪い、北条氏は勢力の拡大と合わせて小田原城の規模を拡大していき、1590年に豊臣秀吉が小田原城を包囲した時には、全周9kmもの総構が城下町を包みこむまで発展した。

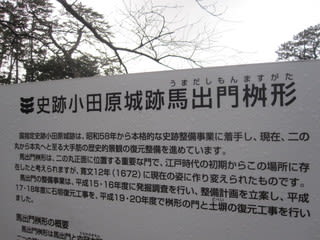

馬出門

小田原城址公園及び、その近辺が、主要部。石垣を用いた総石垣造りの城である。

佐倉城や川越城などのように、土塁のみの城の多い関東地方においては特殊と言え、関東の入口としての小田原城の重要性が伺える。

現在のような総石垣の城になったのは1632年に始められた大改修後のこと。

本丸を中心に、東に二の丸および三の丸を重ね、本丸西側に屏風岩曲輪、南に小峯曲輪、北に御蔵米曲輪を設け、4方向の守りを固めていた。この他、小峯曲輪と二の丸の間に鷹部曲輪、二の丸南側にお茶壺曲輪および馬屋曲輪、二の丸北側に弁才天曲輪と、計4つの小曲輪が設けられ、馬出として機能した。

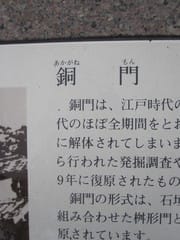

建造物としては、本丸に天守および桝形の常磐木門、二の丸には居館、銅門、平櫓がそれぞれ設けられ、小田原城全体では、城門が13棟程、櫓が8基程建てられていたものと考えられている。江戸末期には、海岸に3基の砲台が建設されている。

駅前にある「つちあげ」の碑 蓮池堀 堀

二の丸総堀は平地部及び八幡山古郭外周の堀が繋がったものである。

三の丸総堀は近世城郭部の三の丸堀に加え、南側の天神山丘陵の尾根を走る空堀、そして最西端の小峰大堀切によって構成される。

小峰大堀切は中世城郭部最大の遺構である。東側へと伸びる八幡山丘陵、天神山丘陵、谷津丘陵が集まる点にあり、各丘陵と西側の山地部を切断している。

小田原の町全体をとりかこんだ、連続した空堀と水堀である。

山地部の空堀は小峰大堀切よりさらに西の小田原城最高所となるお鐘の台をとりこんでおり、ここから北西部の桜馬場、稲荷森の総構堀は比較的よく残る。平地部の水堀は消滅、あるいは暗渠化したが、南西部の早川口や東部の蓮上院近辺に辛うじて土塁が残る。

中世の城の規模では、驚く。

城前の堀と橋 めがね橋

北条幻庵 1493-1589 早雲の三男 幼少で僧籍近江国三井寺で修行し、箱根権現別当金剛王院に、北条軍の一将で国府台の戦い、平井城

攻めに参加している。僧であり武将で文化人であった。北条五代に仕え、同家滅亡直前で97歳で逝った。

幻庵の作成した「鞍」、「一余切」尺八は、家康が所望したという。

馬出門から見た天守閣

北条氏政 1538-90 四代目、氏康の長男、国府台で里見・大田連合軍を破る、武蔵国制圧し北関東へ勢力を伸ばす。長男氏直の家督を譲るが

実権を掌握、秀吉の上洛要請に応じなかった為に切腹、首は京の一条戻橋に晒された。汁を飯にかける氏政を見て

「北条家も終わりだ・・」と、父氏康は、嘆いたという。

北条氏直 1562-91 五代目、氏政の長男、本能寺の変後、上野国信長重臣滝川一益撃破し信濃国へ攻め入り、小県・佐久郡占領、甲斐国

で、家康と争うが鴻和し、娘督姫を娶る。名胡桃城を攻撃したため、秀吉の怒りを買い征伐され降伏する。

翌年、秀吉と謁見して、一万石を賜り大阪に住んだが同年30歳で没している。

城跡内の梅並木(3分咲き)

北条氏規 1545-1600 氏康の五男 伊豆国韮山城主 秀吉との和睦に尽力、家康の竹馬の友、北条氏と徳川家の対立時は、氏規が講和に

奔走している。家康を信じて開城し降伏を勧告したが、約束は守られず、氏直は高野山へ追放され、兄の氏政と

氏照の介錯を命じられている。一度自殺するが失敗、高野山に幽居後、河内国7千石を賜っている。

城内から見た堀 井戸・ 馬屋曲輪付近に 雁木

2013年2月21日掲載した「小田原城」

三国同盟は、1545年、今川、武田の連合軍が富士川を越えて北条が守備していた富士市に乱入。

北条軍は各地で惨敗し小田原に撤退した。氏康はこの地をばんかいするため今川義元が三河に出兵した時、駿河の留守を狙って乱入したが、武田晴信(信玄)が南下してきたため、あっけなく敗戦また相州に撤退した。

撤退して間もなく、今川義元の軍師から小田原城の氏康に和睦の申し入れがあった。

相・駿・甲の三国同盟の提案である。寝首を掻かれることも心配したが、同盟が成立すれば有利になることもあろうと同盟を結んだ。

婚姻を交わす。義元は正室に信玄の姉を迎え、義元は信玄の正室に公家の三条殿をめあわせ、その後、義元の長女は信玄の嫡男義信に嫁ぎ、北条氏政には信玄の長女黄院が嫁いだ。

今川義元が桶狭間の戦いで戦死してからは三国同盟も亀裂を生じ、女性三人はそれぞれ国元に帰っている。

昔の銅門

二の丸御殿 城内には古木が

小田原北条氏時代の小田原城は、全国でも稀に見る規模の大きな縄張りを持った城郭であり、現在は鉄道、道路が、中央を分断されている。

銅門の土台石 壁の内臓

次回は、足柄の旅2