長浜市は、琵琶湖北東岸で、姉川などによって沖積形成平野にある。縄文時代の遺跡が多く出土、古代の条里遺構も市内の全域で確認されていると云う。

鉄砲鍛冶の集落「国友」、文化財が多い。

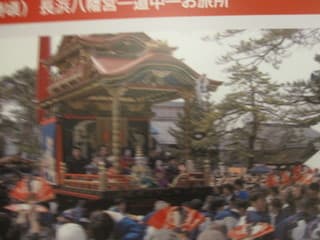

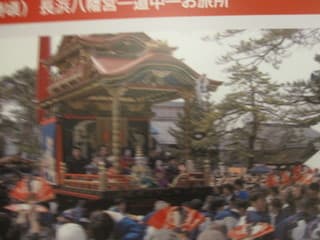

「長浜曳山狂言」は、16世紀末、羽柴秀吉が男子出生を祝い、秀吉が町民に金を贈ったのに答え町民が12基の曳山をつくり、練り歩いたのが起源。

明治ステーション通り・駅前通り・大手門通り・ゆう壱番街・城外堀・北国街道・浜京極・博物館通り・長浜御坊表参道・旧8号線と碁盤

長浜城廃城後も、浜縮緬・長浜縮緬の伝統が引き継がれている。鉄道・湖上水運・北陸街道(8号線)等交通の要となっている。

八幡宮の長浜曳山狂言は、山車の上で子供歌舞伎を演じる祭りで4月中旬に行われる「重要無形民俗文化財に指定されている」

北国街道日の出橋開知学校が、滋賀県初の小学校(駅より徒歩3分)・「安藤家」も街道筋で近い

「長浜のまち」

琵琶湖に面し、桜の名所長浜城址、JR北陸線「長浜駅」、長浜恵比寿神社の豊国神社、明治ステーション通り・駅前通り・大手門通り(八幡宮)

壱番街が駅に向かい、鉄道と並行して、長浜城外堀通り・北国街道・浜京極・博物館通り・長浜御坊表参道(十里街道)・旧道8号線と碁盤の目の街。

長浜のラーメン試食する。福岡にも長浜ラーメンがあるので比較したが、出汁は鳥汁で少々物足りない感が、麺は中でまずまず。

私は、福岡ラーメンに軍配を。

大手門通りに、豊国神社・黒壁ガラス館・曳山博物館・やわた夢生小路・長浜八幡宮

羽柴秀吉が初めて城持ち大名となって開いた城下町「長浜」。

江戸時代には北国街道の宿場としても栄え、現在でもその町並みを活かした黒壁スクエアはガラス工芸を中心としたショップや工房のほか、

郷土料理が楽しめるお店などが軒を連ね、若者にも人気のスポット。

「長浜八幡宮」市にある神社。県社で、日本三大山車祭の「長浜曳山祭」で有名。

神社は、平安時代後期(1069年)に「源義家」からの発願をうけた後三条天皇の勅により、石清水八幡宮を勧請して創建したと伝わる。

戦国時代には兵火を受けて衰退したが、長浜城城主となった羽柴秀吉により復興。

「曳山」

京都の祇園祭、高山市の高山祭と並んで日本三大山車祭の一つに数えられる。長浜曳山祭の曳山行事という名称で1979年(昭和54年)2月3日に重要無形民俗文化財に指定。

4月曳山祭り・8月北琵琶湖花火・10月豊公祭り・11月ゆう歌舞伎

「曳山博物館」

曳山を持っている「山組」から曳山をお預かりして公開展示。曳山は、4基収蔵し、2基ずつを3ヶ月交替で公開している。

4月の第一土曜日には展示している曳山の入れ替え(曳山交替式)、

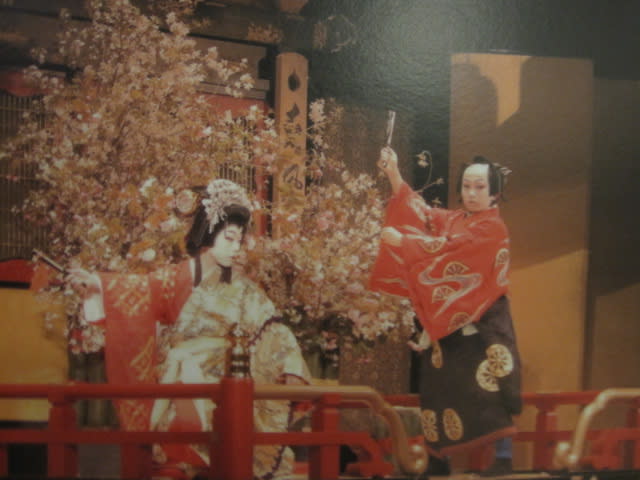

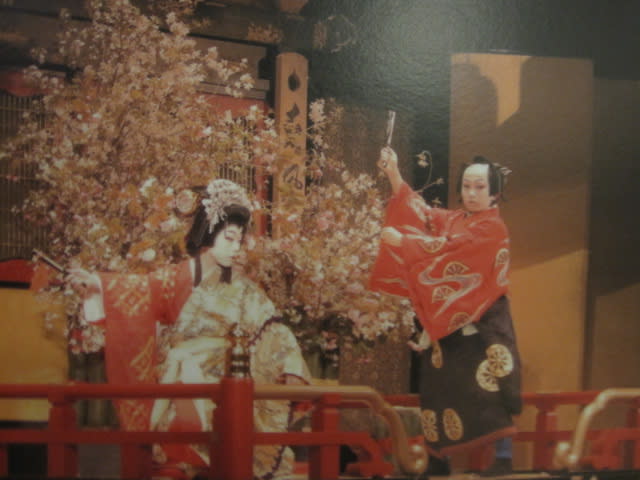

館内では曳山の舞台上で演じられる子ども歌舞伎(狂言)の様子が映像で見られ、子ども歌舞伎の舞台模型を制作し、舞台に上って舞台の高さや広さなどを子ども役者の目線で体験出来る。

長浜曳山まつりを守り伝えていくコトの大切さを見てもらう、知ってもらう、考えてもらう施設として曳山博物館が誕生させ、これまで受け継いできたものが途絶えてしまわないよう、曳山の修理施設を備え、多くの職人たちが曳山の修復を行っていると云う。

曳山まつりで活躍できる義太夫や三味線奏者を養成する「竹本塾」を開講し、無形文化の伝承に努めている博物館。

浅井家の菩提寺「徳勝寺」は、北国街道南 明治ステーション通りに懐かしいガス灯が

「北国街道」

江戸幕府によって整備された脇街道で、北国脇往還、善光寺街道などとも呼ばれ、追分で中山道と分かれ、善光寺を経て直江津で北陸道に合流する。

栃ノ木峠は、福井県南越前町板取と滋賀県余呉町中河内の間にある標高538.8mの峠で、峠名は峠の北に栃の大木(現在も巨木があり、昭和49年県天然記念物に指定)があったことに由来と云う。峠道を北国街道(東近江路)が通り、現在は国道365号が通っている。

天正6年 1578年 北ノ庄城主柴田勝家が狭く険しかった板取から木之本間の小道を大改修し、信長の居城である「安土城と北ノ庄」を最短距離で結ぶ

幅3間の道に拡幅改修し、この道が官道として重要性を増し、江戸期、福井藩は峠下の上板取宿に関所(口留番所)を設け、人馬の往来を監視した。

峠を越えた近江側には茶店ができ、峠から少し北の越前側に一里塚が設けられ、こうして街道の整備が進むにつれ、上板取は宿場として栄え、福井藩主等が参勤交代などに利用している。

油の量り売りの店が、博物館通りとゆう壱番街付近は、昔の建物が

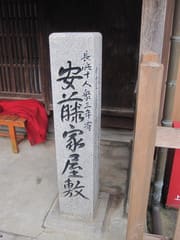

「安藤家」は、室町時代から長浜に移り住んでいる旧家、賤ヶ岳合戦(1583年)では、秀吉に協力、秀吉は、町衆の中から「長浜の自治・十人衆」を選び

その十人衆の一つに選ばれている。

安藤家は、近江商人で、呉服問屋として事業を営んでいる。又、東北を商圏とし、福島県の「中合」を開業。現在の建物は、明治38年の近代和風建物。

庭園は、長浜で多くの庭造りを手掛けた「布施宇吉・植宇」で、10年の歳月をかけて完成している。

「古翆園」は、大正3年築造され「池泉回遊式庭園」。

芸術家・美食家「北大路魯山人」30歳の頃長浜に逗留し「福田大観」と名乗り「篆刻作品」を数多く創作。「小蘭亭」と名付けられ、中国の「蘭亭」

にあやかったと云う。(9尺の安東家(呉服)の看板字を彫っている)

豪商安藤家は、明治・大正の建物・北大路魯山人の篆刻作品製作の場を提供

「黒壁ガラス館」は、市中心市街地黒壁スクエアにある、

明治33年に建てられた国立第百三十銀行の跡を利用したガラスのアートギャラリーである。1989年(平成元年)にオープン、

現在では多くののガラスショップや工房、ギャラリー、美術館が建ち並ぶエリアとなった。年間約300万人の観光客でにぎわっていると云う。

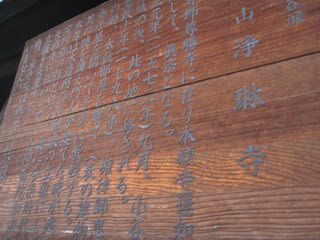

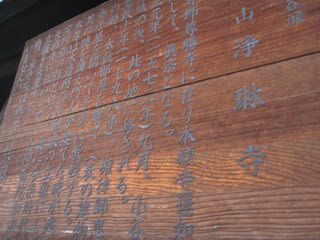

「浄琳寺」は、寺内に入れず、道路沿いに太鼓楼。

宗派, 真宗 大谷派. 開基, 道光. 寺歴, もと天台宗、小谷城落城後尊勝寺から移転. 現在の本堂竣工中と云う。

「街を流れる米川」

旧長浜城外堀などが町家の裏手を縫うように流れている。かつては薪や野菜などを運ぶ小舟が行き来しました。川の両岸には石積みが施され、水路に降りる石段に。

市街地を流れる米川の清流は、その付近に神社や地蔵堂、曳山蔵などが点在するなど、人々の暮らしと深く結びつく川。

春には桜やモクレンの花が咲き、新緑が映え、夏には蛍が飛びかい、小鮎が川藻の中を群泳し、秋には紅葉がひらひらと舞い、冬には雪が舞い散り、

地元地域に親しまれている。

市内には、真言宗の寺が多い、舎那院・神照寺・総持寺・大通寺等がある。

次回は、彦根城へ。

鉄砲鍛冶の集落「国友」、文化財が多い。

「長浜曳山狂言」は、16世紀末、羽柴秀吉が男子出生を祝い、秀吉が町民に金を贈ったのに答え町民が12基の曳山をつくり、練り歩いたのが起源。

明治ステーション通り・駅前通り・大手門通り・ゆう壱番街・城外堀・北国街道・浜京極・博物館通り・長浜御坊表参道・旧8号線と碁盤

長浜城廃城後も、浜縮緬・長浜縮緬の伝統が引き継がれている。鉄道・湖上水運・北陸街道(8号線)等交通の要となっている。

八幡宮の長浜曳山狂言は、山車の上で子供歌舞伎を演じる祭りで4月中旬に行われる「重要無形民俗文化財に指定されている」

北国街道日の出橋開知学校が、滋賀県初の小学校(駅より徒歩3分)・「安藤家」も街道筋で近い

「長浜のまち」

琵琶湖に面し、桜の名所長浜城址、JR北陸線「長浜駅」、長浜恵比寿神社の豊国神社、明治ステーション通り・駅前通り・大手門通り(八幡宮)

壱番街が駅に向かい、鉄道と並行して、長浜城外堀通り・北国街道・浜京極・博物館通り・長浜御坊表参道(十里街道)・旧道8号線と碁盤の目の街。

長浜のラーメン試食する。福岡にも長浜ラーメンがあるので比較したが、出汁は鳥汁で少々物足りない感が、麺は中でまずまず。

私は、福岡ラーメンに軍配を。

大手門通りに、豊国神社・黒壁ガラス館・曳山博物館・やわた夢生小路・長浜八幡宮

羽柴秀吉が初めて城持ち大名となって開いた城下町「長浜」。

江戸時代には北国街道の宿場としても栄え、現在でもその町並みを活かした黒壁スクエアはガラス工芸を中心としたショップや工房のほか、

郷土料理が楽しめるお店などが軒を連ね、若者にも人気のスポット。

「長浜八幡宮」市にある神社。県社で、日本三大山車祭の「長浜曳山祭」で有名。

神社は、平安時代後期(1069年)に「源義家」からの発願をうけた後三条天皇の勅により、石清水八幡宮を勧請して創建したと伝わる。

戦国時代には兵火を受けて衰退したが、長浜城城主となった羽柴秀吉により復興。

「曳山」

京都の祇園祭、高山市の高山祭と並んで日本三大山車祭の一つに数えられる。長浜曳山祭の曳山行事という名称で1979年(昭和54年)2月3日に重要無形民俗文化財に指定。

4月曳山祭り・8月北琵琶湖花火・10月豊公祭り・11月ゆう歌舞伎

「曳山博物館」

曳山を持っている「山組」から曳山をお預かりして公開展示。曳山は、4基収蔵し、2基ずつを3ヶ月交替で公開している。

4月の第一土曜日には展示している曳山の入れ替え(曳山交替式)、

館内では曳山の舞台上で演じられる子ども歌舞伎(狂言)の様子が映像で見られ、子ども歌舞伎の舞台模型を制作し、舞台に上って舞台の高さや広さなどを子ども役者の目線で体験出来る。

長浜曳山まつりを守り伝えていくコトの大切さを見てもらう、知ってもらう、考えてもらう施設として曳山博物館が誕生させ、これまで受け継いできたものが途絶えてしまわないよう、曳山の修理施設を備え、多くの職人たちが曳山の修復を行っていると云う。

曳山まつりで活躍できる義太夫や三味線奏者を養成する「竹本塾」を開講し、無形文化の伝承に努めている博物館。

浅井家の菩提寺「徳勝寺」は、北国街道南 明治ステーション通りに懐かしいガス灯が

「北国街道」

江戸幕府によって整備された脇街道で、北国脇往還、善光寺街道などとも呼ばれ、追分で中山道と分かれ、善光寺を経て直江津で北陸道に合流する。

栃ノ木峠は、福井県南越前町板取と滋賀県余呉町中河内の間にある標高538.8mの峠で、峠名は峠の北に栃の大木(現在も巨木があり、昭和49年県天然記念物に指定)があったことに由来と云う。峠道を北国街道(東近江路)が通り、現在は国道365号が通っている。

天正6年 1578年 北ノ庄城主柴田勝家が狭く険しかった板取から木之本間の小道を大改修し、信長の居城である「安土城と北ノ庄」を最短距離で結ぶ

幅3間の道に拡幅改修し、この道が官道として重要性を増し、江戸期、福井藩は峠下の上板取宿に関所(口留番所)を設け、人馬の往来を監視した。

峠を越えた近江側には茶店ができ、峠から少し北の越前側に一里塚が設けられ、こうして街道の整備が進むにつれ、上板取は宿場として栄え、福井藩主等が参勤交代などに利用している。

油の量り売りの店が、博物館通りとゆう壱番街付近は、昔の建物が

「安藤家」は、室町時代から長浜に移り住んでいる旧家、賤ヶ岳合戦(1583年)では、秀吉に協力、秀吉は、町衆の中から「長浜の自治・十人衆」を選び

その十人衆の一つに選ばれている。

安藤家は、近江商人で、呉服問屋として事業を営んでいる。又、東北を商圏とし、福島県の「中合」を開業。現在の建物は、明治38年の近代和風建物。

庭園は、長浜で多くの庭造りを手掛けた「布施宇吉・植宇」で、10年の歳月をかけて完成している。

「古翆園」は、大正3年築造され「池泉回遊式庭園」。

芸術家・美食家「北大路魯山人」30歳の頃長浜に逗留し「福田大観」と名乗り「篆刻作品」を数多く創作。「小蘭亭」と名付けられ、中国の「蘭亭」

にあやかったと云う。(9尺の安東家(呉服)の看板字を彫っている)

豪商安藤家は、明治・大正の建物・北大路魯山人の篆刻作品製作の場を提供

「黒壁ガラス館」は、市中心市街地黒壁スクエアにある、

明治33年に建てられた国立第百三十銀行の跡を利用したガラスのアートギャラリーである。1989年(平成元年)にオープン、

現在では多くののガラスショップや工房、ギャラリー、美術館が建ち並ぶエリアとなった。年間約300万人の観光客でにぎわっていると云う。

「浄琳寺」は、寺内に入れず、道路沿いに太鼓楼。

宗派, 真宗 大谷派. 開基, 道光. 寺歴, もと天台宗、小谷城落城後尊勝寺から移転. 現在の本堂竣工中と云う。

「街を流れる米川」

旧長浜城外堀などが町家の裏手を縫うように流れている。かつては薪や野菜などを運ぶ小舟が行き来しました。川の両岸には石積みが施され、水路に降りる石段に。

市街地を流れる米川の清流は、その付近に神社や地蔵堂、曳山蔵などが点在するなど、人々の暮らしと深く結びつく川。

春には桜やモクレンの花が咲き、新緑が映え、夏には蛍が飛びかい、小鮎が川藻の中を群泳し、秋には紅葉がひらひらと舞い、冬には雪が舞い散り、

地元地域に親しまれている。

市内には、真言宗の寺が多い、舎那院・神照寺・総持寺・大通寺等がある。

次回は、彦根城へ。