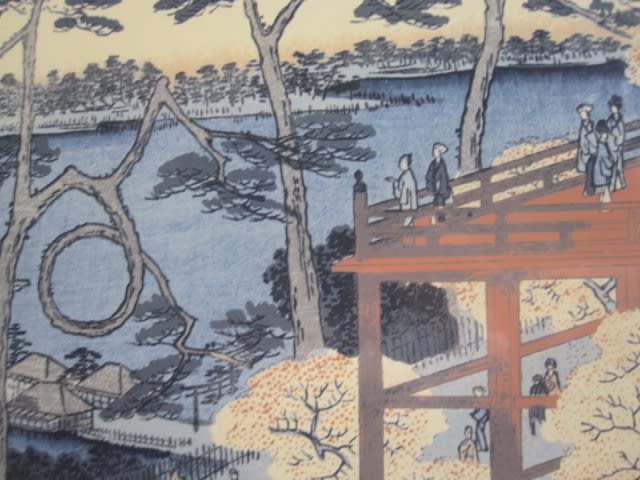

「上野不忍池が競馬場地」

パリ・ブローニュの森にあるロンシャン競馬場などを意識し貴族の社交場として競馬場は公園内にあるのがふさわしいと考えたからだと言われている。 不忍池周囲を競馬場として整備する総工費は11万7千円、国家事業である鹿鳴館の総工費18万円と比べてもその事業規模の大きさがわかる。

共同競馬会社は管轄である農商務省から不忍池の7年間の借地を認められ、不忍池の北側は川に通じていたのを埋立、池畔の湾曲していた部分も埋め立てて整形してコースを作り、北側に馬見所(メインスタンド)や厩舎が、コースは不忍池を左回りで回り長さ880間(1,600mコース幅12間(21.8m)。馬見所(メインスタンド)が設けられ2階中央は天皇の玉座、2階左右では外国公使や政府高官およびその夫人たちなどが観覧し、1階は上等客の席、馬見所(メインスタンド)の横にはやや格が下がる中等馬見所(サブスタンド)や200頭収容の厩舎が設けられ、コースの外柵際の桟敷席で一般人も間近にレースを観戦することが出来たと云う。

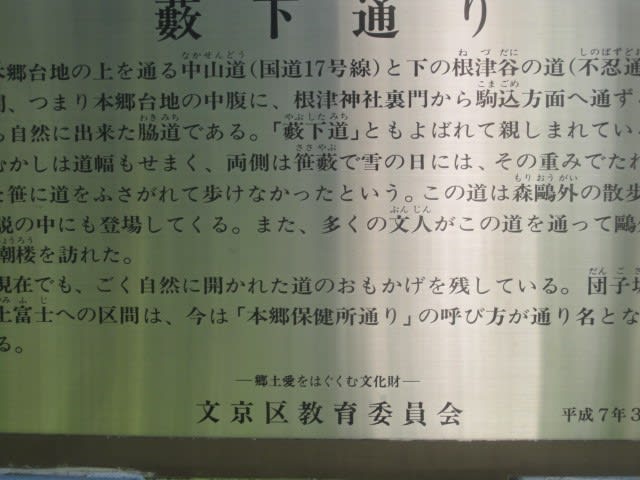

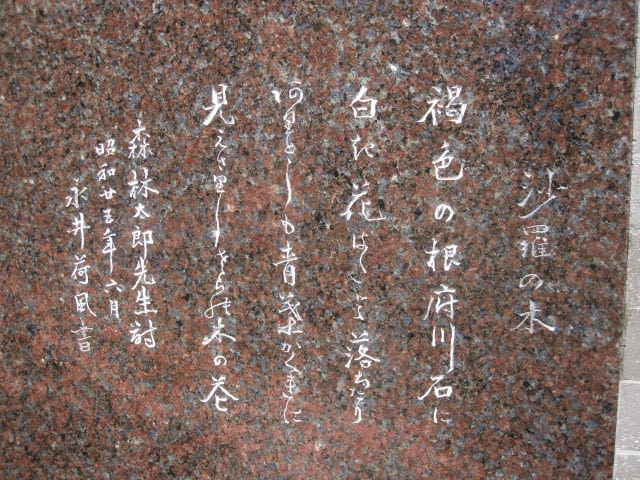

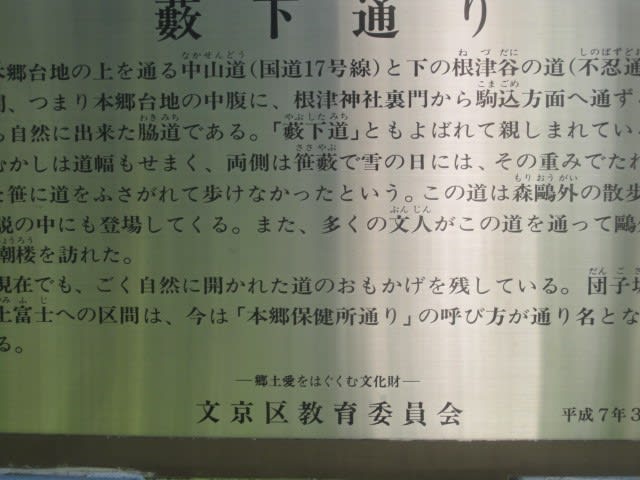

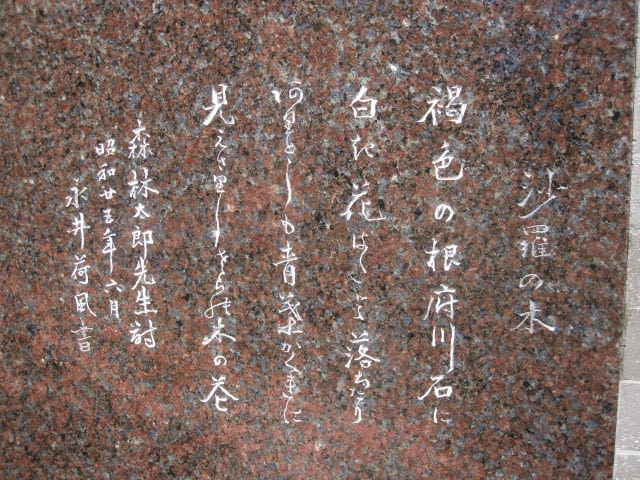

根津谷のみち「薮下道」から不忍池へ、森林太郎は、何回も観覧している。

「留学中のドイツの女性」

森鴎外の遺品として,残っているモノグラム。森鴎外の本名である森林太郎のイニシャルをデザインしたものが、薄い金属にいくつも彫られたものであると云う。モノグラムは,刺繍をするときに,型として使われるいくつもあるデザインをみると,豊穣を願うサクランボがテーマだったり,幸せが周りにも行き渡るようにという意味で,文字の周りに下向きの馬蹄を描いたものだったりと,どれもセンスの良さを感じさせるものばかり。

当時のドイツでは,婚約をすると,男女の名前を入れたモノグラムを作ったと言われている。

森鴎外の持っていたモノグラムにも,ひっそりと隠し文字としてそれは彫られていた。森林太郎のM・Rが。

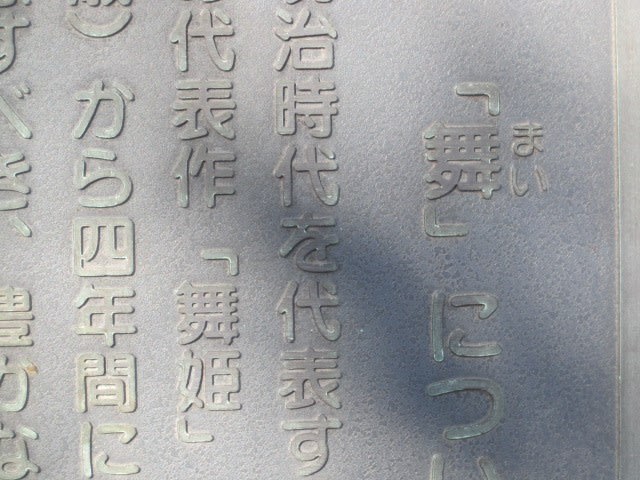

森鴎外の経験がモデルだとされている「舞姫」

主人公は,留学先のドイツで,スラム街に住む仕立物師の娘である若い女の子,エリス・ワイゲルトを恋人にし,その恋人のお腹には赤ちゃんもいたのに,別れを告げ,彼女を発狂させ,自分1人だけ日本に帰る物語。

この物語がそのまま現実に忠実なら,先ほどのハンカチ入れに謎が、ハンカチ入れに使われた良質の材料,金糸を使った高度な技術から、良家の子女を思わせるものなのと云う。森鴎外がドイツで愛したのは,本当は誰だったのか。今でも、研究が行われている。

急な石段ー鴎外旧宅の裏道になる。

今から120年前・明治29年(1896)、漱石は、台東区の根岸の「子規庵(正岡子規の自宅)」を訪れている。その席で初めて漱石は、森鴎外と顔を合わせた。時に、漱石、数え30歳で、愛媛県尋常中学校(現・松山中学校)の英語教師をつとめていて、冬休みの帰省中に同い年の親友で俳人の正岡子規)が主催する句会に誘われた時と云う。

鴎外は、漱石や子規より5つ年上。東大医学部を卒えて陸軍軍医となり、ドイツ留学もしている。

当時は、軍医学校長をつとめている。

小説家としても、「舞姫・文づかひ」などの作品ですでに世に知られる存在だった。

漱石が処女作「吾輩は猫である」を発表するのは、この9年後。

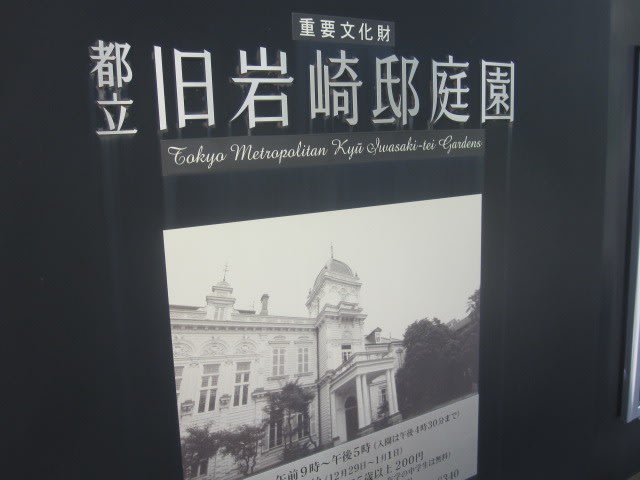

文京区団子坂にあるー森鴎外記念館ー

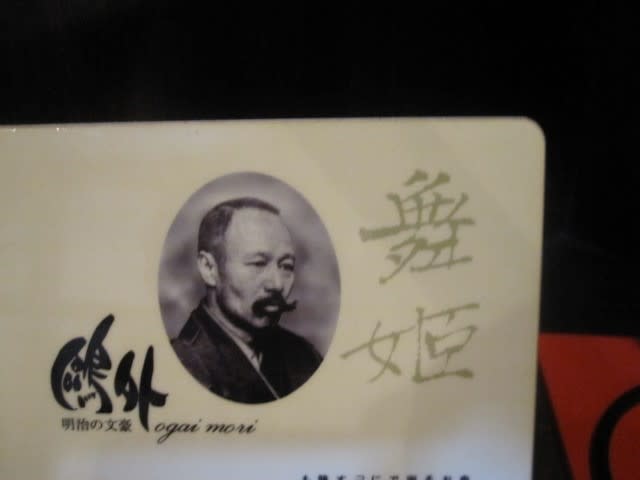

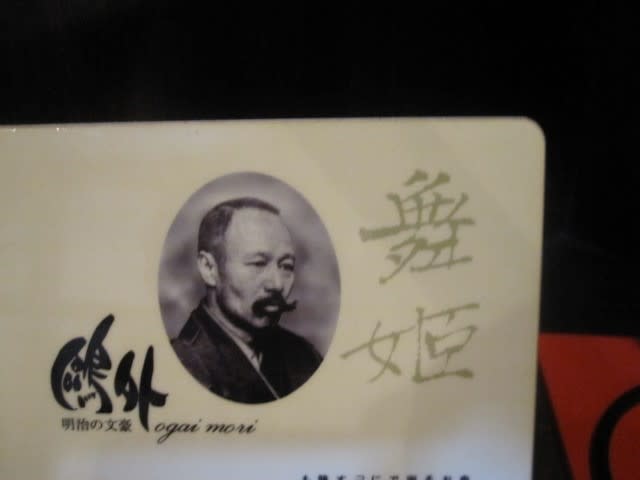

「森鴎外」 1862-1922 軍医の肩書の作家 本名林林太郎 東大医学部から陸軍省へ

衛生研究調査でドイツ留学ー留学中ドイツ女性と知り合う。職務の間に小説「舞姫」発表・「うたかたの記・文づかい」訳詩集「於母影、即興詩人」

「阿部一族・山椒大夫・雁・高瀬舟」など史伝物の領域へ。

大表作ー舞姫ー

軍医の森鴎外と脚気

日本で脚気の原因が栄養にあることが認められたのは海外での研究の結果であり、海外での成果が確定すると細菌説の支持者は一斉に手のひらを返した。鷗外が初代会長を務めた「臨時脚気病調査会」は、原因が栄養であるという国内での研究の阻害こそすれ、その研究に貢献したとは言い難い。

ただし、当時の日本は年間で1万から2万人が脚気によって死亡しており、またコレラの流行で4万人が死亡するなど病死の捉え方、あるいは生命の価値というものが現代とは大きく異なる部分があった。

「パンを食うぐらいなら、麦飯を食うぐらいなら死んだほうがマシ」という声は脚気が即死するような病でないこともあって少なくなかった。

日本で脚気患者が根絶といってよい程度に激減するのは、ビタミンを薬品として大量供給できるようになった1960年代以降。

軍服姿の鴎外ー馬を愛したと云う

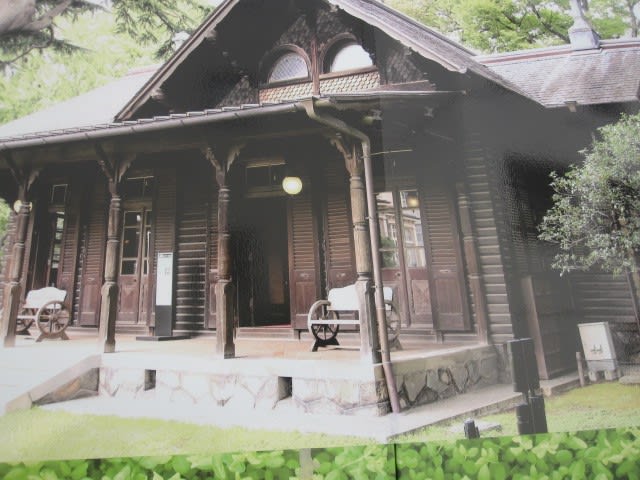

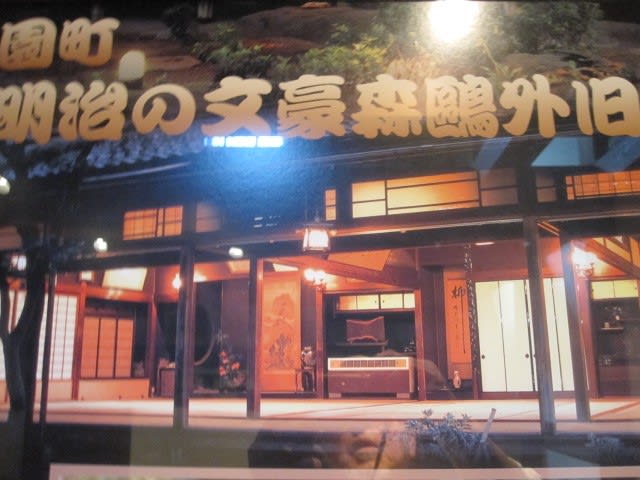

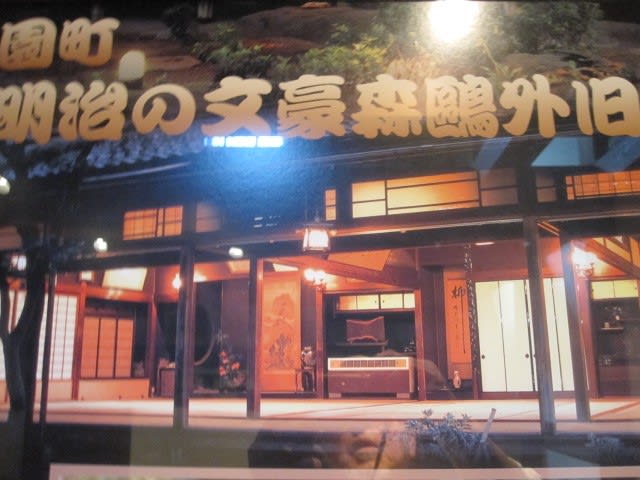

鴎外邸(模型ー邸宅の一部がホテル鴎外荘で使われている)

コレクション展「森家三兄弟―鴎外と二人の弟」

鴎外には、篤次郎、潤三郎という二人の弟がいました。

現在ではその名前を聞く機会が少なくなってしまいましたが、それぞれ劇評家、考証学者として活躍した人物。

二人はそれぞれの得意分野、専門知識を発揮して、鴎外主宰の雑誌の編集を補助したり、作品執筆における資料調査・蒐集を担うなど、鴎外文学の一端を支え,鴎外はそんな弟たちを頼りにしながら、長兄として弟たちに尽くしたという。

森鴎外記念館にて

「明治中頃」

1900年が明治時代の中頃、日本が農業中心の国から工業中心の国に変わろうとしていた時代。

自動車はまだ実験段階、道には路面 電車や人力車が行き交っていた。

日本で初めてエレベーター付きのビルや公衆電話が東京にできたのもこの頃。

家の中はというと、電気やガス、水道などが家庭には届いていなかった。

水は、「井戸」からくみ、食事はまきや炭を燃やして作り、油を使った「あんどん」などで明かりを取っていた。

パリ・ブローニュの森にあるロンシャン競馬場などを意識し貴族の社交場として競馬場は公園内にあるのがふさわしいと考えたからだと言われている。 不忍池周囲を競馬場として整備する総工費は11万7千円、国家事業である鹿鳴館の総工費18万円と比べてもその事業規模の大きさがわかる。

共同競馬会社は管轄である農商務省から不忍池の7年間の借地を認められ、不忍池の北側は川に通じていたのを埋立、池畔の湾曲していた部分も埋め立てて整形してコースを作り、北側に馬見所(メインスタンド)や厩舎が、コースは不忍池を左回りで回り長さ880間(1,600mコース幅12間(21.8m)。馬見所(メインスタンド)が設けられ2階中央は天皇の玉座、2階左右では外国公使や政府高官およびその夫人たちなどが観覧し、1階は上等客の席、馬見所(メインスタンド)の横にはやや格が下がる中等馬見所(サブスタンド)や200頭収容の厩舎が設けられ、コースの外柵際の桟敷席で一般人も間近にレースを観戦することが出来たと云う。

根津谷のみち「薮下道」から不忍池へ、森林太郎は、何回も観覧している。

「留学中のドイツの女性」

森鴎外の遺品として,残っているモノグラム。森鴎外の本名である森林太郎のイニシャルをデザインしたものが、薄い金属にいくつも彫られたものであると云う。モノグラムは,刺繍をするときに,型として使われるいくつもあるデザインをみると,豊穣を願うサクランボがテーマだったり,幸せが周りにも行き渡るようにという意味で,文字の周りに下向きの馬蹄を描いたものだったりと,どれもセンスの良さを感じさせるものばかり。

当時のドイツでは,婚約をすると,男女の名前を入れたモノグラムを作ったと言われている。

森鴎外の持っていたモノグラムにも,ひっそりと隠し文字としてそれは彫られていた。森林太郎のM・Rが。

森鴎外の経験がモデルだとされている「舞姫」

主人公は,留学先のドイツで,スラム街に住む仕立物師の娘である若い女の子,エリス・ワイゲルトを恋人にし,その恋人のお腹には赤ちゃんもいたのに,別れを告げ,彼女を発狂させ,自分1人だけ日本に帰る物語。

この物語がそのまま現実に忠実なら,先ほどのハンカチ入れに謎が、ハンカチ入れに使われた良質の材料,金糸を使った高度な技術から、良家の子女を思わせるものなのと云う。森鴎外がドイツで愛したのは,本当は誰だったのか。今でも、研究が行われている。

急な石段ー鴎外旧宅の裏道になる。

今から120年前・明治29年(1896)、漱石は、台東区の根岸の「子規庵(正岡子規の自宅)」を訪れている。その席で初めて漱石は、森鴎外と顔を合わせた。時に、漱石、数え30歳で、愛媛県尋常中学校(現・松山中学校)の英語教師をつとめていて、冬休みの帰省中に同い年の親友で俳人の正岡子規)が主催する句会に誘われた時と云う。

鴎外は、漱石や子規より5つ年上。東大医学部を卒えて陸軍軍医となり、ドイツ留学もしている。

当時は、軍医学校長をつとめている。

小説家としても、「舞姫・文づかひ」などの作品ですでに世に知られる存在だった。

漱石が処女作「吾輩は猫である」を発表するのは、この9年後。

文京区団子坂にあるー森鴎外記念館ー

「森鴎外」 1862-1922 軍医の肩書の作家 本名林林太郎 東大医学部から陸軍省へ

衛生研究調査でドイツ留学ー留学中ドイツ女性と知り合う。職務の間に小説「舞姫」発表・「うたかたの記・文づかい」訳詩集「於母影、即興詩人」

「阿部一族・山椒大夫・雁・高瀬舟」など史伝物の領域へ。

大表作ー舞姫ー

軍医の森鴎外と脚気

日本で脚気の原因が栄養にあることが認められたのは海外での研究の結果であり、海外での成果が確定すると細菌説の支持者は一斉に手のひらを返した。鷗外が初代会長を務めた「臨時脚気病調査会」は、原因が栄養であるという国内での研究の阻害こそすれ、その研究に貢献したとは言い難い。

ただし、当時の日本は年間で1万から2万人が脚気によって死亡しており、またコレラの流行で4万人が死亡するなど病死の捉え方、あるいは生命の価値というものが現代とは大きく異なる部分があった。

「パンを食うぐらいなら、麦飯を食うぐらいなら死んだほうがマシ」という声は脚気が即死するような病でないこともあって少なくなかった。

日本で脚気患者が根絶といってよい程度に激減するのは、ビタミンを薬品として大量供給できるようになった1960年代以降。

軍服姿の鴎外ー馬を愛したと云う

鴎外邸(模型ー邸宅の一部がホテル鴎外荘で使われている)

コレクション展「森家三兄弟―鴎外と二人の弟」

鴎外には、篤次郎、潤三郎という二人の弟がいました。

現在ではその名前を聞く機会が少なくなってしまいましたが、それぞれ劇評家、考証学者として活躍した人物。

二人はそれぞれの得意分野、専門知識を発揮して、鴎外主宰の雑誌の編集を補助したり、作品執筆における資料調査・蒐集を担うなど、鴎外文学の一端を支え,鴎外はそんな弟たちを頼りにしながら、長兄として弟たちに尽くしたという。

森鴎外記念館にて

「明治中頃」

1900年が明治時代の中頃、日本が農業中心の国から工業中心の国に変わろうとしていた時代。

自動車はまだ実験段階、道には路面 電車や人力車が行き交っていた。

日本で初めてエレベーター付きのビルや公衆電話が東京にできたのもこの頃。

家の中はというと、電気やガス、水道などが家庭には届いていなかった。

水は、「井戸」からくみ、食事はまきや炭を燃やして作り、油を使った「あんどん」などで明かりを取っていた。