城山公園は館山市街の南側丘陵にある。この地にはかつて戦国時代の武将、里見氏の居城があり、公園内には、椿・梅・桜・ツツジ等の花木が小径をうずめ、季節に合わせて見事に咲き誇ります。

山頂には天守からの眺めが楽しめる三層四階天守閣様式の館山城(八犬伝博物館)、中腹の館山市立博物館本館と併せて歴史の散策が楽しめます。

また、頂上付近には万葉集にも詠まれた植物を小径に集めた万葉の径や、桜・楓・松・梅などを配植し、白砂利の枯山水、小流れなどを設けた日本庭園と茶室があり、茶会等に利用することができます。

県南部房総半島西・東京湾入口にある湾入と「鏡ヶ浦・北条海岸」が。

安房地方の政治・経済・文化の中心都市「館山」

古代には、阿波国造の支配地・中世には、「里見氏」が勢力を伸ばす。

1590年9代「里見義康」築城ー1614年移付により幕府直轄旗本領に。

館内には、「里見八犬伝」の資料展示。

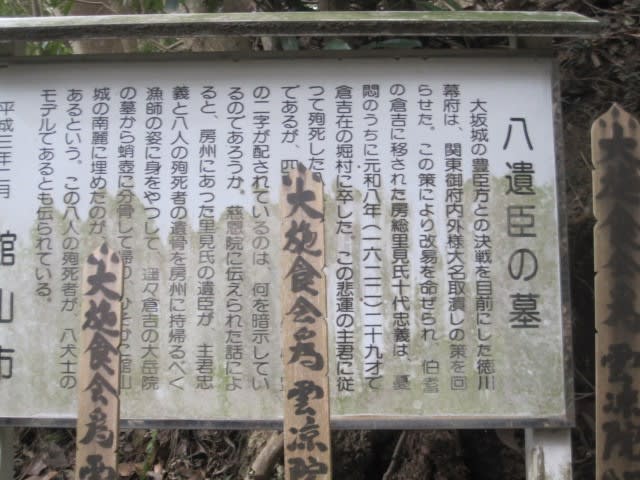

里見氏9代・義康の御殿跡の前を通って、 「八遺臣の墓」を探しながら、坂道を下りて行きます。

分かり辛い「八遺臣の墓」の案内標識に従って行くと、急な坂道の途中に、苔むした「八遺臣の墓」がひっそりとありました。

1622年、最後の当主・里見忠義が鳥取県倉吉で没した際に、8人の家臣が殉死しました。

その8人の家臣の遺骨を分骨し、ここに供養したのだそうです。

この殉死した8人の家臣が、曲亭馬琴の「南総 里見八犬伝」の「八犬士」のモデルになった そうです。

「八犬伝」の最初は、史実の通り、里見氏・初代の義実の安房への入国の物語に始まります。

しかし、江戸時代になって、里見家には内紛が発生したため、幕府に目を付けられ、伯耆国 (鳥取県)倉吉へ転封になります。

千葉県市川市国府台の「里見公園」

「江戸川を挟んで里見軍と小田原北条の激戦地」

「里見公園」は、市川市国府台にある市立公園。

春の花見の名所 として知られる。面積8.2haと広い。

江戸川の流れを見下ろす高台にあるため、江戸川、東京 東部の市街、富士山等山々の眺望に優れている。

15世紀に、この地に太田道灌が仮陣を建設し、それが「里見城」と変わっていく。

公園入口の桜並木 満開時は桜のトンネルに

北条軍の反撃

この勝利に気をよくした里見義弘は出陣が正月早々であった事を配慮して兵士たちに酒を振舞う。だが、遠山・富永の早い段階での潰走によって主力を結果的に温存する事になった北条軍は撤退したと見せかけて、翌8日未明に再度江戸川を渡って里見軍に夜襲をかけたのである。酒宴の後の里見軍は大混乱に陥った。更に北条軍の工作で里見軍の主力である土岐為頼(一説には義弘の外祖父ともいう)が義弘を裏切って戦場を離反、筆頭重臣正木信茂は戦死し[3]、義弘は同じく重臣の安西実元が身代わりとなり、合戦直前に里見側に寝返ったために戦場に遅参してきた土気城主酒井胤治に救出されてやっとのことで戦場を脱出したのである。

近年の再検証

近年になり、こうした合戦の経過記録は永禄6年1月の戦いと翌永禄7年1月の戦いが混同されて出来上がったものであるとの考えが有力視されている。6年にも本格的な戦闘があったとする史料の存在が明らかになり、従来は7年のものの誤記と考えられてきた記録も、単純に誤記と信じるわけには行かなくなったからである。 1月8日未明の奇襲については永禄6年とする記録があることに加えて、現存する北条氏による発給文書において永禄7年の戦いで里見軍を潰走させた日付を2月18日としているものが存在する。

戦後 いずれにしろ、永禄7年の戦いの後、北条軍は一気に上総にまで進出して、土岐為頼に続いて正木時忠(時茂の弟)を服属させた。だが、苦境に立った里見軍は却って積極的な軍事行動によって北条軍を牽制した。そして三船山の合戦での勝利により北条軍の安房遠征を失敗に追い込み、両氏の戦況は再び膠着するのである。

小田原北条氏と里見氏の確執の場、数次に渡る激しい戦いがあった。 国府台は江戸という肥沃で広大な平野を一望に見渡せる重要な戦略拠点。この台地をめぐって何度も血腥い争いが繰り広げられた。

中でも有名な戦いは、天文7年(1538年)の第一次国府台の合戦、永禄7年(1564年)の第二次国府台の合戦である

国府台城址の碑

第二次国府台の戦い

第二次国府台の戦いは、里見義弘(義尭の子)・太田資正の連合軍と、北条氏康(早雲の孫)の間で繰り広げられた。

緒戦は里見軍が勝った。思い通りの用兵と要害に拠り闘う利点が功を奏したのだろう。

里見義弘はその夜、戦勝祝いの酒を酌み交わしていた。しかし北条軍は、勝利の美酒に酔いしれる里見軍に気づかれることなく密かに部隊を展開していた。そしてその夜の内に里見軍を包囲してしまっていたのだ。

翌朝、夜明けとともに北条軍は里見の陣になだれ込んだ。狼狽した里見軍は、甲冑をつけることも太刀を取ることも適わず、名ある将兵が次々と討ち取られていった。義明自身も乗馬を撃たれて、部下の馬に跨って這々の体で戦場から離脱したという。

この2回の戦いで多くの将兵が討死にした。今でも土を掘り返すと茶碗のかけらや、武具の切れ端が見つかることがある。

里見公園内には戦死した将兵の霊を鎮める江戸時代の石碑が建っている。江戸川を見渡す崖のあたりは樹木がうっそうと繁り、今にも箙に矢を立てた血まみれの鎧武者が現れそうだ。夜中になると泣き声が聞こえるという言い伝えの石もある。

公園には大勢の人が歩いている

僅かに残る土塁・堀跡 郭跡 第二次国府台合戦で敗死「里見広次」か?

「夜泣き石」里見広次の娘が、石にもたれ、泣き続け、息絶えてから、夜な夜な、泣き声が、もたれた石から聞えていたという。

また、里見諸将霊碑もある。この城で5000人以上の死者が出たという。供養とも最近立てられたという。

物見櫓台跡がある 里見軍は、北条軍を江戸川で向かい討ち決戦の場に

「北原白秋」 (旧宅の紫苑草舎が)1885-1942 与謝野鉄幹に不満で「明星」を退き、「パンの会」結成、「邪宗門」「思い出」

「桐の花」抒情詩人と云われ民衆に親しまれて。「赤い鳥」で詩と音楽に著作200冊に上る。福岡出身。

白秋の旧家が展示されている 国府台城内の中心であったと思う

石垣が、 日中でも寂しい本丸付近、 伝説、夜泣き石の有る所

太田道灌が築城工事中、出土したと伝わる「明戸古墳跡と石棺」

里見広次・正木内膳らを始め5千の戦死者を出し、里見義弘 は安房に敗走。

以後、この地域は北条氏の支配を受け、1590年に 徳川家康が関東を治めると国府台城は廃城となった。

その後明治に入り、新政府軍の陸軍教導団 が移った。

「羅漢の井戸」 国府台城の飲み水場であったようだ、今も湧水が出ている飲用は出来ない。

里見公園の裏階段を下りると 江戸川、 「羅漢の井戸」

「矢切りの渡し」付近は、戦国時代、北条氏と里見氏による「国府台合戦」の戦場となった場所であり、この付近から市川市国府台付近にかけては同合戦にちなむ伝説や史跡が多く伝わっている。

又、「江戸川」は、東北地方や北関東からの物資を涸沼・霞ヶ浦・銚子から利根川経由で江戸へと運ぶ流通幹線。

房総半島を周回する海路よりも距離が短く安全性も高かった。江戸川周辺からも、野田の醤油、流山のみりんなどが産物として江戸に運ばれ、

重要な川。歴史もあり、古くは、太日川・太日河と呼ばれ、渡良瀬川の下流部で、利根川とは別に江戸湾へと流れている。

更級日記、吾妻鏡、義経記などにも「太日川」を渡ると云う述が見られる。

矢切りの渡しで 向かい側は、、葛飾柴又へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます