府中市は、都の中南部、多摩川左岸に位置。市名は、古代律令制下、「武蔵国の国府所在地であったことによる。旧神奈川県北多摩郡府中村と云った。

1893年、東京府編入、立川段丘で、甲州街道南は、多摩川の氾濫原からなる。

鎌倉時代は、交通の要衝に位置したため、「新田義貞」の「分倍河原の合戦」戦場たなった。

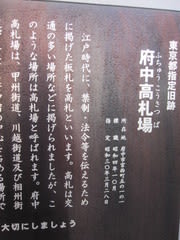

江戸時代に入り、甲州街道の「府中宿」が置かれ、宿場・市場として栄えた。

六所宮ー大国魂神社門前本町と本陣が、その西に「番場宿」と東に「新宿、脇本陣」が設置された。

史跡ー武蔵国府の碑(神社入り口に)

「府中小唄」-作詞・野口 雨情 作曲・中山 晋平 編曲・丸山 雅仁。

六社明神さま暗闇祭りヨ

闇に旅所へ渡御なさる

あれは灯じゃない空の星

星さえ府中を出てのぞく

けさも見ました馬場大門のヨ

欅並木に立つ風を

あれは空吹く通り風

風さえ素通り出来やせぬ、、、、。

武蔵府中は自慢じゃないがヨ

萱やすすきの中じゃない

あれは府中の六社様

松は憂いもの杉ばかり

府中小唄の碑

「府中歴史館」

国府資料展示、武蔵国府跡やその関連遺跡の発掘調査の成果、古代国府を中心とした市の歴史や文化に関して紹介する施設。

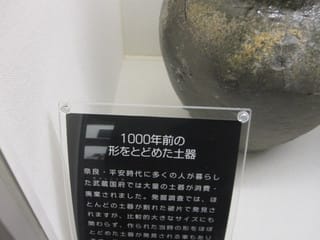

土器や瓦などの出土遺物の展示、奈良時代の国府の風景を再現。文化財や遺跡について学習できる。

「くらやみ祭」の映像紹介コーナーがあった。

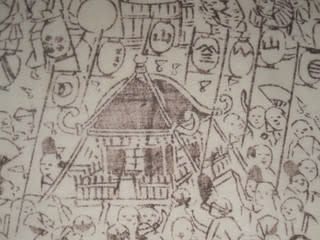

祭りは、5月3日〜6日にかけて東京都府中市の大國魂神社(武蔵国の国府である当地の総社)で行われる例大祭。

武蔵国の「国府祭」を起源としており、(東京都指定無形民俗文化財)。

ゴールデンウィーク中に行われる事と相まって、期間中は約70万人の人出で賑わうと云う。

多摩川付近は土器など多くの遺跡が出土している。

江戸時代の府中宿の様子

昔から続いている、府中の「暗闇祭」

江戸時代の夫人たち

太平記絵巻

「府中宿」

1590年、 府中御殿造営。 1646年、 府中大火。 1777年の安永6年、に公許され、大きな飯盛女を抱える旅籠屋・平旅籠があったために栄え、

和歌・俳句・絵など裕福層の社交場でもあったと云う。

飯盛旅籠は、1782年の天明2年、に、平旅籠から心得違い(1軒2名の規定を大幅に上回る雇用をしていた)として訴えられているが、文化年間(1800年代初頭)の頃にも3-4軒が営業していたという。

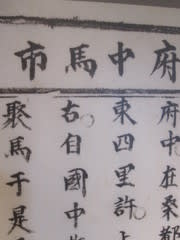

1843年の天保14年、において、宿高は約3000石、人口は約3000人、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠29軒、銃帯人馬は25人25頭で、商店142軒で飲食店をはじめ多肢に渡っており、近隣の消費経済の中心地。

12月の晦日には市が立ったため近隣の宿場などからも人々が集まり、盛んに売買が行われていたと云う。

旧跡ー飛田給薬師堂行人塚常夜灯・ 嘉永元年(1848年)車返団地・観音院六体の地蔵菩薩像染谷不動(上染谷八幡神社)銅造阿弥陀如来立像 重要文化財

常久八幡宮常久一里塚(日本橋から7里)都指定史跡一里塚跡碑あり。

「大国魂神社」-府中駅から約600m-

主祭神ー大国主神(大国魂大神) 111年創建と伝わる。

武蔵野国総社ー武蔵野国一之宮~六宮までを合祀

六所宮ー武蔵六所明神とも云う

徳川幕府庇護を受け、現在の本殿は、家康の修築(1610年)ー家綱(1667年)再興した。

天然記念物馬場大門ケヤキ並木・木造狛犬一対(宝物殿)

次回は、八王子「滝山城址」へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます