その⑩でご覧いただいたように、2日目にチブリ尾根避難小屋まで下った。そのため、3日目は避難小屋から市ノ瀬までの6.7kmを下るのみだった。

■3日目(7月25日、曇り) コースタイム2時間40分。

チブリ尾根避難小屋→(別山・市ノ瀬道)→市ノ瀬

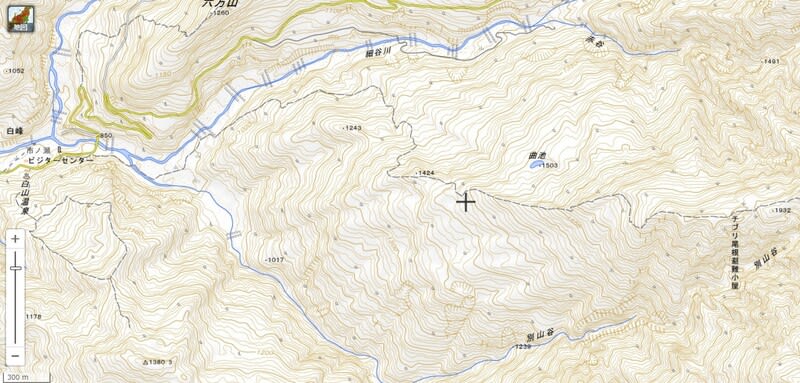

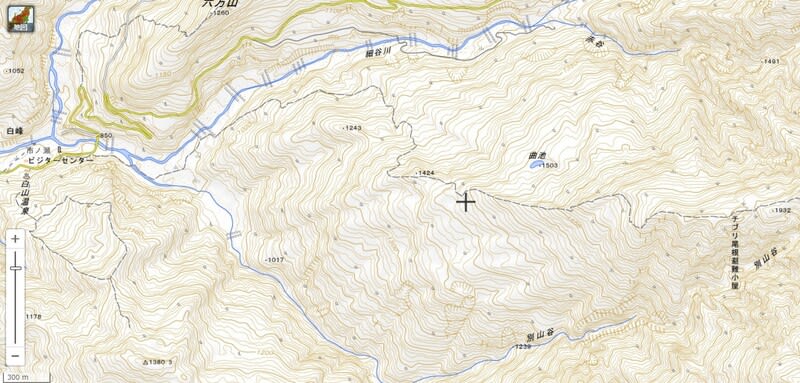

地図は、ようやく10m間隔の等高線が入った国土地理院の地図1枚で、その日歩いた範囲をカバーできるようになった。

朝目覚めると5時20分だった。日の出前に市ノ瀬を出発する人は、6時頃にここへ着くだろう。急いで朝食を準備し、シュラフやマットを片付けた。

ザックのパッキングを終え、掃除をして小屋を出たのは6時7分だった。

小屋の周りには、オンタデ、ヨツバヒヨドリ、ヤマハハコ、アザミが咲いていた。写真は代表してオンタデ(タデ科オンタデ属)を撮った。

タカネアオヤギソウ(シュロソウ科シュロソウ属)が咲いていた。

ノギラン(キンコウカ科ノギラン属)も見かけた。

日当たりの良いところで、ハクサンシャジン(キキョウ科ツリガネニンジン属)も咲いていた。

シモツケソウ(バラ科シモツケソウ属)も咲いていた。

6時30分に下から登ってきた人とすれ違った。日帰り装備だったので、別山から南竜を回って砂防新道で下りるのかもしれない。

健脚なら御前峰まで行くこともできる。私には到底真似できない計画だ。

この日はササユリ(ユリ科ユリ属)をいくつか見たが、ほとんどの花は終わっていた。

こちらはノアザミ(キク科アザミ属)だろうか。

マルバダケブキ(キク科メタカラコウ属)も見られた。

ヨツバヒヨドリ(キク科ヒヨドリバナ属)は数多く見られた。

そして、この尾根で一番目立ったのが、オオバギボウシ(キジカクシ科ギボウシ属)だった。

標高が1800m付近から登山口に近い900m付近まで、たくさん咲いていた。

木本では標高が高いところでノリウツギが、低いところではエゾアジサイがきれいだった。

ノリウツギ(アジサイ科アジサイ属)だ。

エゾアジサイ(アジサイ科アジサイ属)は、標高が1400mから1000m辺りで多かったように思う。

大きな樹木にも触れておこう。

標高が高いところでは、アオモリトドマツなどの針葉樹と、ダケカンバが見られた。

そして、標高が1500m付近から下ではブナが多くみられた。チブリ尾根一帯は白山の中でもブナが多いところだ。

ブナは成長すると幹回りが2m、樹高は20mを越える。チブリ尾根では登山道の側だけでもそんな樹がたくさん見られた。

ちなみにブナの大木が台風などで倒れると、森の中に光が差し込み次の若木が育ち始め、森は循環する。

標高を下げると、トチノキとカツラの大木が目立った。幹周りが3メートル以上に達したものを一般に巨木、5メートルを超えるものを巨樹と呼ぶらしい。

そうすると、こちらはトチノキ(ムクロジ科トチノキ属)の巨木。

そして、こちらはカツラ(カツラ科カツラ属)の巨樹だ。子持ちカツラの名前が付いていて、幹回りは15.6mあるそうだ。

ゾウさんの樹と登山道を横切る清流。

チブリ尾根で見た鳥にも触れておきたい。オオルリを2羽目撃した。

こちらは登山道脇で鳴いていた、きれいな声の鳥。ミソサザイに似ているように思った。残念ながら姿は見つけられなかった。

最後に再び花に戻ることにしよう。登山口近くで咲いていたヌスビトハギ(マメ科ヌスビトハギ属)だ。

名前は、果実が泥棒の足跡に似ると言う。牧野富太郎によると、古来の泥棒は足音を立てないように、足裏の外側だけを地面に着けて歩いたとのことで、その時の足跡に似ているとのことである。けったいな名前を付けられたものだ。

ともあれ、9時40分に無事に市ノ瀬(猿壁登山口)に下山した。

白山テント泊お花見ハイキング(完)

■3日目(7月25日、曇り) コースタイム2時間40分。

チブリ尾根避難小屋→(別山・市ノ瀬道)→市ノ瀬

地図は、ようやく10m間隔の等高線が入った国土地理院の地図1枚で、その日歩いた範囲をカバーできるようになった。

朝目覚めると5時20分だった。日の出前に市ノ瀬を出発する人は、6時頃にここへ着くだろう。急いで朝食を準備し、シュラフやマットを片付けた。

ザックのパッキングを終え、掃除をして小屋を出たのは6時7分だった。

小屋の周りには、オンタデ、ヨツバヒヨドリ、ヤマハハコ、アザミが咲いていた。写真は代表してオンタデ(タデ科オンタデ属)を撮った。

タカネアオヤギソウ(シュロソウ科シュロソウ属)が咲いていた。

ノギラン(キンコウカ科ノギラン属)も見かけた。

日当たりの良いところで、ハクサンシャジン(キキョウ科ツリガネニンジン属)も咲いていた。

シモツケソウ(バラ科シモツケソウ属)も咲いていた。

6時30分に下から登ってきた人とすれ違った。日帰り装備だったので、別山から南竜を回って砂防新道で下りるのかもしれない。

健脚なら御前峰まで行くこともできる。私には到底真似できない計画だ。

この日はササユリ(ユリ科ユリ属)をいくつか見たが、ほとんどの花は終わっていた。

こちらはノアザミ(キク科アザミ属)だろうか。

マルバダケブキ(キク科メタカラコウ属)も見られた。

ヨツバヒヨドリ(キク科ヒヨドリバナ属)は数多く見られた。

そして、この尾根で一番目立ったのが、オオバギボウシ(キジカクシ科ギボウシ属)だった。

標高が1800m付近から登山口に近い900m付近まで、たくさん咲いていた。

木本では標高が高いところでノリウツギが、低いところではエゾアジサイがきれいだった。

ノリウツギ(アジサイ科アジサイ属)だ。

エゾアジサイ(アジサイ科アジサイ属)は、標高が1400mから1000m辺りで多かったように思う。

大きな樹木にも触れておこう。

標高が高いところでは、アオモリトドマツなどの針葉樹と、ダケカンバが見られた。

そして、標高が1500m付近から下ではブナが多くみられた。チブリ尾根一帯は白山の中でもブナが多いところだ。

ブナは成長すると幹回りが2m、樹高は20mを越える。チブリ尾根では登山道の側だけでもそんな樹がたくさん見られた。

ちなみにブナの大木が台風などで倒れると、森の中に光が差し込み次の若木が育ち始め、森は循環する。

標高を下げると、トチノキとカツラの大木が目立った。幹周りが3メートル以上に達したものを一般に巨木、5メートルを超えるものを巨樹と呼ぶらしい。

そうすると、こちらはトチノキ(ムクロジ科トチノキ属)の巨木。

そして、こちらはカツラ(カツラ科カツラ属)の巨樹だ。子持ちカツラの名前が付いていて、幹回りは15.6mあるそうだ。

ゾウさんの樹と登山道を横切る清流。

チブリ尾根で見た鳥にも触れておきたい。オオルリを2羽目撃した。

こちらは登山道脇で鳴いていた、きれいな声の鳥。ミソサザイに似ているように思った。残念ながら姿は見つけられなかった。

最後に再び花に戻ることにしよう。登山口近くで咲いていたヌスビトハギ(マメ科ヌスビトハギ属)だ。

名前は、果実が泥棒の足跡に似ると言う。牧野富太郎によると、古来の泥棒は足音を立てないように、足裏の外側だけを地面に着けて歩いたとのことで、その時の足跡に似ているとのことである。けったいな名前を付けられたものだ。

ともあれ、9時40分に無事に市ノ瀬(猿壁登山口)に下山した。

白山テント泊お花見ハイキング(完)

毎回楽しませていただきました。

チブリ尾根避難小屋、

チブリ、なんかヨーロッパアルプスを感じる名前、

いわれがあるんでしょうね。

ハクサンシャジン、

山でみたら、可愛さが倍増しそう~

オオバギボウシ、

下界でも見る花も、元々は、山で

咲いていたんだことを教えてもらいました。

巨木、何か森の王様のよう~

そんな中に、自然の循環もあり、森と生物、

花たちが大昔から、白山で生きてきたのを

感じます。

自然豊かな白山の夏、楽しませていただきました。

ありがとうございます^^

最後は圧巻の最終回でしたね!

何はともあれ、連載11回、お疲れさまでした。

巨木と巨樹の違いってあったのですね。

恥ずかしながら、知りませんでした。

アオモリトドマツにブナにトチにカツラ!

もう素敵すぎてめまいしそうです・・・

カツラやトチは巨樹になりますね~

沢沿いに多く、森の京都でも見られる木なので、見に行きたくなりました。

ブナは少しは見られるものの、ガッツリ見るのはやはり北の方ですね。

人の大きさと比べると幹の太さが分かりますね。

台風で沢山木が倒れますが、空いた場所には日が差してまた新たに木が生まれるのですね。

再生・循環・・・口先だけで連呼するより、こういう姿を見るほうがずっと心に刺さります。

ところで、動画が非公開になっているようなのですが・・・

今朝もいちばんのコメントありがとうございます。

チブリ尾根は漢字で書くと千振尾根です。言われは知りません。最近はほとんどカタカナで書いてあるのを見ます。

ギボウシは庭にも植えますよね。垂直分布の幅が広く、下界でも適用できるようです。

巨木がお好きななつみかんさんなので、ブナやトチノキ、カツラを喜んでくださると思いました。

特にこのカツラの樹は横綱級のようです。

YouTubeが非公開になっており、大変失礼しました。

ただ今出先なので、帰宅後修正いたします。

タカネアオヤギソウ、初めてですね。

オオバギボウシ、流石に貫禄がありますね。

木々もいっぱい。

ダケカンバ、一瞬白樺かと思いました。

ブナ、トチノキ、カツラなどの大木が茂って、青々としていますね。

子持ちカツラの木は凄いですね。

もし親が倒れても、ちゃんと子株が又成長するんですね。

木々の中を歩くのは気持ちが良かったことでしょう。

清流に心が洗われるようです。

ご無事に帰られて良かったです。

長い投稿、お疲れ様でした。

色々見せて頂き有難うございました。

動画が公開されるのを待っています。

今朝は早くからゴルフに出かけ、午後はテニスに興じていました。

先ほど自宅に帰り、YouTubeの動画を限定公開に変更しました。皆様にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

さて、白樺と呼ばれる樹木にシラカンバ(別名、シラカバ)とダケカンバがあります。

どちらもカバノキ科ですが、シラカンバの方が樹皮が白く、ダケカンバはやや赤褐色または灰褐色を帯びています。

樹形はどちらも同じように見えます。そして積雪が多い斜面では、雪の重みで幹が曲がっているものが多いです。

白山のシリーズが終わり、しばらくは山から離れようと思います。

今週はお盆休みで山も賑わいますので、来週まで待って再び出かけようと思います。

それまで、別の話題で投稿したり、しなかったりになります。