2020年12月22日から、「風の時代」に入ったのだそうです。これまで200年ほど続いた「地の時代」が終わり、これから、「風の時代」が約200年ほど続くことになるのだとか。私たちはそんな時代の大きな転換点に今いるのです。などと書くと、ちょっとオカルト的な雰囲気がしてしまうのですが、占星術の世界ではそのように論じられていて、ネットを検索すると「風の時代」というのが非常に沢山出てきます。詳しいことは、専門の方の説明にお任せするとしますが、とにかく、これまでの時代とはまったく違う新しい時代が始まりつつあるのです。

世の中は、科学では説明のつかないことが多くあります。占星術をどこまで信じてよいかわかりませんが、人智を超えた何かが我々に影響を与えていると感じることはよくあります。これまでの時代は、経済活動が重視され、大きくて安定した会社に勤めることが善であり、お金や家や車やブランド品などの物質的な物が重視された時代だったということです。それが「風の時代」になると、組織よりも個人、固定より流動、安定より革新、常識より斬新なアイデア、物よりも精神、知識、繋がり、ボーダーレスなどのキーワードが重視されるようになるそうです。ここ数年の動きを見ても、世の中はすでにそういう方向に動いているというのは実感できますね。

考えてみれば、2020年にパンデミックが地球規模で人類を襲ったという出来事は、偶然とは言い切れない気もします。人類は強制的に、新しい働き方や、従来のビジネスのあり方を見直し、ニューノーマルを受け入れつつあります。「風の時代」の到来に向けて、人間の考え方を一気に変えるよう仕向けるために、新型コロナという試練が人類に与えられたのだ、と考えると、ちょっと恐ろしくなります。

11月のアメリカの大統領選挙で、トランプが負けたのも(最後まで負けを認めていませんが)、「地の時代」の終焉を象徴するような出来事だったような気がします。バイデン率いる民主党がこの後、うまく国をマネージしていけるかどうかはわかりませんが、新政府の考え方は、あきらかに「風の時代」と共通の要素が感じられます。トランプがいかに選挙は不正であったと訴え続けようが、一つの時代が終わり、次の時代に入ったと見るべきでしょう。トランプの敗北は必然であったということができるかと思います。

占星学では、「地の時代」、「風の時代」の他に、「火の時代」、「水の時代」という4つの時代区分があるそうです。それぞれが200年前後のスパンで生じるのですが、直近の「風の時代」はいつだったのか調べると、それは13世紀から、14世紀あたりのようですね。その頃、世界史のハイライトは、チンギスハンのモンゴル帝国の拡大、シルクロード、マルコポーロなどがあります。国境があるようでないまさにボーダーレスの時代でした。これからの時代がどうなるのかを予測するのにも参考になる気がします。

2020年12月22 日が、「風の時代」の幕開きを象徴するグレート・コンジャンクションと呼ばれる日と言われています。占星術では重要な土星と木星が一つ重なり、その場所が風の正座である水瓶座で起こるのだそうです。この翌日。偶然、私はコロナの感染が見事に収束したシンガポールから、感染が拡大している東京に飛行機で向かっていて、この記事を飛行機の中で書いています。

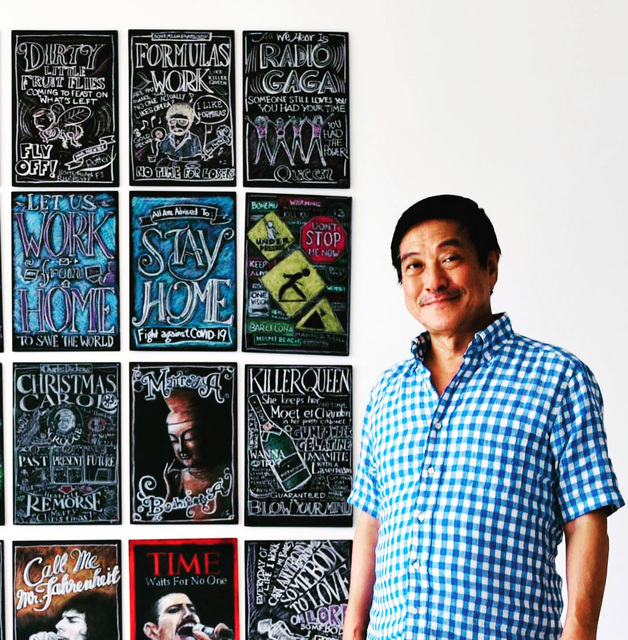

ちょうど窓の外に、飛行機の翼が見えています。私は、それまで数十年お世話になった日本の広告代理店を去り、今年シンガポールで起業しました。いきなりコロナが来たので、大変な事態でしたが、なんとか年を無事に越すことができそうです。2020年の1月20日に会社登記をしたのですが、社名を”Wings2Fly”(ウィングズ・トゥー・フライ)としました。企業が海外市場で広告マーケティングを行う場合、そこに拠点はなくとも、海外広告のノウハウはなくとも、私の会社が御社のための翼となります、そして世界のどこの市場でも御社のために広告を実施し、メッセージをターゲットに届けます、という思いを込めたネーミングでした。

海外市場向け(日本から見た海外という意味と、特定国から見た海外という両方の意味があります)の広告媒体や、クリエイティブ制作のノウハウを山ほど持っているので、それを無駄にするのは自分にとっても、産業界にとってももったいないということを考えていました。

昔、赤い鳥というグループが歌っていた「翼をください」という曲がありますが、これの英語カバーのタイトルが”Wings To Fly”だったというのも社名の背景にはあります。そして”To”を今風に“2”にしました。”B2B”、”B2C”などでも2はよく使われていますね。また偶然ですが、数字の“2”が、社名だけでなく、会社の登記日、登記番号、電話番号などにも入っています。そして、昨日の2020年12月22 日。なんか運命的な感じですね。会社のロゴはこちらですが、数字の2が重要なグラフィック要素となっています。中央部で2の一つを反転し、左右対称にしているというところもポイントです。

また、翼は、風がないと機能しないのですが、「風の時代」ということで、大空に羽ばたいていけるとよいなと思っております。個人をベースにしていて、ビジネスはボーダーレス、情報とネットワークを大事にしており、物質的な価値よりも別のものを志向しているという意味では、「風の時代」を先取りしていたと言えるのかもしれません。戦略的に考えていたというよりも、偶然なのですが。

このブログではあまり仕事に関係ないことが多かったのですが、今後は仕事のことも、それ以外のこともボーダーレスにカバーしていきたいと思います。「風の時代」が、皆様にとりましてもよい時代となりますようお祈りしております。