宮城・岩手の温泉巡りと松島・平泉の旅(JALどこかへマイル第4弾)

第3回:中尊寺と毛越寺(平泉文化を求めて) (その1)中尊寺

令和4年11月17日~19日

(写真類はクリックで拡大します)

優香館を10時に出発。青空のもと、来た道を南下することおよそ70km。11時前に平泉・中尊寺に到着。すでに第1駐車場は多くの車で埋まっている。金色堂の近くまで車で行ける道もあるが、ほとんどの人は月見坂を散策しながら本堂を目指す。

中尊寺案内図(左:55年前のもの 右:現在のもの)

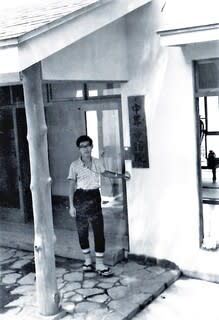

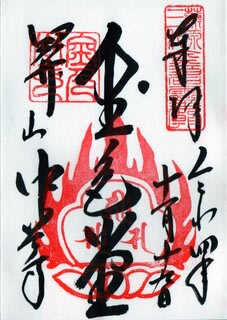

55年ほど前、重いリュックとテントと担ぎながら、この坂を歩いてテントの張れそうな場所を捜したが、結局中尊寺の宿院(東稲荘1泊2食付き880円)に泊めてもらった記憶がある。名残の紅葉を愛でながら北上川を一望する東物見を経て本堂にたどり着く。ここで御朱印をいただく。

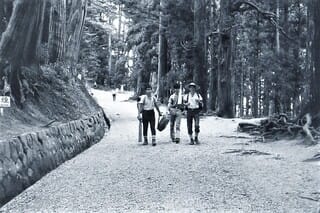

月見坂(左:55年前、テントを張る所を捜しながら 右:現在の第1駐車場からの登り口)

弁慶堂 東物見(左:55年前の眺望 右:現在の眺望)

月見坂 地蔵堂あたりの紅葉の名残 55年前の中尊寺宿院(東稲荘1泊2食付き880円)

中尊寺は、天台宗東北大本山で、松島の瑞巌寺同様、慈覚大師円仁により850年に開山。十二世紀初め奥州藤原氏初代清衡公が前九年・後三年の合戦で亡くなった多くの命を供養するため大伽藍を造営したが、十四世紀に堂塔の多くが焼失している。

中尊寺本堂(比叡山延暦寺同様「不滅の法灯」が護持され、本尊は釈迦如来坐像)

金色堂の手前の讃衡蔵(宝物館)で、共通の拝観券(800円)が発行されている。

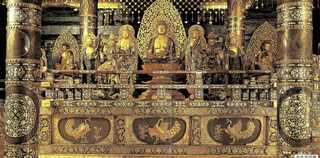

金色堂は中尊寺創建当時の姿を今に伝える建造物で、1124年清衡公によって上棟され、経典に説かれた「皆金色」の極楽浄土の有様を具体的に表現しようとした秀衡公の想いを往時の工芸技術を集約した御堂と言われている。三基の須弥壇の上には阿弥陀如来を中心に菩薩、持国天、増長天等が囲み稀有な仏像構成となっている。

左:峯薬師堂(落葉で覆われた池面) 中:55年前竣工間近の覆堂、金色堂は東京で修復中) 右:現在の金色堂覆堂

金色堂は霊廟でもあり、中央の壇の内部に造営した初代清衡公、向かって左の壇に薬師如来を本尊とする毛越寺(もうつうじ)を造営した二代基衡公、右の壇に源義経を奥州に招き入れ阿弥陀如来を本尊とする無量光院を建立した三代秀衡公の亡骸、そして源頼朝に攻められた四代泰衡公の首級が金色の棺に納められ今も安置されている。

三世仏(過去釈迦、現世薬師、未来世阿弥陀)を本尊とする三寺院を残し、1189年奥州藤原氏は滅亡した。

金色堂(1124年造立「皆金色」の極楽浄土を表現) 須弥壇上の本尊阿弥陀如来等の諸仏と壇内部は霊廟 金色堂御朱印

金色堂は、1288年鎌倉幕府が建てた覆堂によって風・雨・雪等から永らく守られてきた。現在の覆堂(古くは鞘堂と言われた)は、1965年に完成した鉄筋コンクリートの覆堂で、私が学生時代に訪れた時(1965年8月)は、鞘堂は完成間近で、金色堂は東京で修復中であった。ちなみにこの時の中尊寺の拝観料は100円。700年近く金色堂を守ってきた旧覆堂は、重要文化財として金色堂の近くに移設されているが、「五月雨の降り残してや光堂」と詠んだ芭蕉は、この覆堂の金色堂を見て詠んだんだろう。

左:金色堂を長年守ってきた旧覆堂(鞘堂と呼ばれていた) 右:この覆堂内の金色堂を芭蕉は詠んだに違いない