(写真はクリックで拡大します)

早朝の別府の町を走り抜け、別府ICから大分自動車道に乗り、日出JCTから東九州自動車道で宇佐ICを経て目的地宇佐神宮までは、41kmおよそ50分のドライブ。

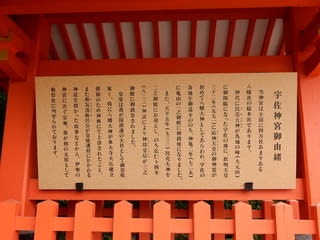

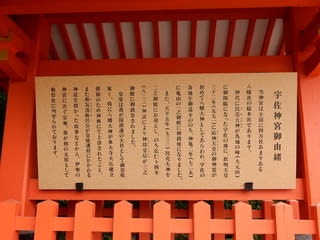

神仏習合発祥の地 宇佐と国東半島 宇佐神宮の解説書

宇佐神宮は、全国八幡社の総本宮で、全国に4万社あまりの御分社を持つ神宮。宇佐神宮庁からいただいた解説によると、御祭神は、一之御殿が八幡大神、二之御殿が比売大神、三之御殿が神功皇后。

八幡大神とは、応神天皇の御神霊で、応神天皇は英明で大陸文化や産業を輸入し新しい国づくりを進められ、八幡大神は神徳高く、皇室では伊勢に次ぐご先祖の神社として崇敬され、特に勅使の和気清麻呂に国体を正す神教を授けたことで有名だそうだ。

宇佐は、神代に比売大神が天降られ、早くから開けた地で、神武天皇御東征の皇軍を迎えた聖地でもある。比売大神は、後に筑前宗像大社、安芸厳島神社にも祀られている。

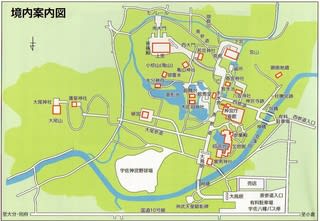

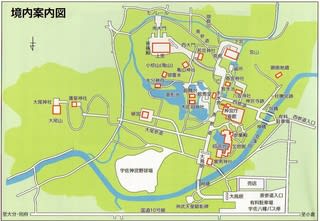

宇佐神宮御由緒 境内案内図

神功皇后は、母神として祀られ、神人交歓、安産、教育等の神徳も高い。神功皇后が皇子の応神天皇(八幡大神)を育てるときに、母乳の代わりにしたといわれる飴が当地の名物「宇佐飴(うさあめ)」で、麦芽ともち米で作った水飴を練った飴である。

この三殿一徳の八幡宮の御神威は皇室や一般の人々にも信仰され、860年には平安京の鎮護として石清水八幡宮を、源頼朝は鎌倉幕府の鎮守として鶴岡八幡宮を建立し、宇佐の御分霊を祀っている。

当地の名物「宇佐飴」1袋300円程度で売られている 国東本島に花開いた神道と外来仏教・文化の融合

この八幡信仰は、単に応神天皇の聖徳を称えるだけでなく、わが国固有の神道と外来の仏教に海外の文化や信仰が融合したもので、国東半島を中心とした六郷満山の仏教文化発祥に多大な影響を与えたようだ。

早朝の人の気配のない参道 大鳥居 ここから神域

宇佐神宮に到着したのが、午前8時過ぎ。想定以上の立派な神社なので案内書でもいただこうと八幡駐車場(有料)前の宇佐市観光協会を訪ねるも締まっており、協会前に駐車して人気のない神社に向かう。

S40年まで宇佐駅と宇佐神宮駅を結ぶクラウス号 寄藻川にかかる神橋 初沢池越しに見る参集殿

参道の売店も閉まっており、広い境内はボランティアの方々が朝の清掃をされている。また、表参道の原始ハスが咲く初沢池の辺りでは巫女さんも清掃に余念がない。この辺りから鬱蒼と茂るイチイガシの杜にご神域に入ったと実感出来る。

石段の上に宇佐鳥居とその先に西大門 上宮に到着

本宮に向かう石段を上がり上宮の西大門をくぐると、国宝の上宮本殿が待ち構えている。向かって左から一之御殿(725年)、二之御殿(733年)、三之御殿(823年)で、お参り作法は二拝四拍手一拝。

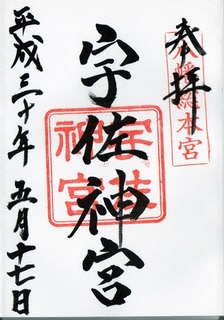

授与所で御朱印を貰って、下宮へ。下宮は嵯峨天皇時に勅願により上宮の御分神を鎮祭し、庶民のお参り処となったようだ。

上宮本殿(左より一、二、三之御殿) 一之御殿 三之御殿(巫女さんが清掃中)

宇佐神社の御朱印 下宮(御祭神は上宮と同じ。創建は810~824年)

ほとんど人気のない神社をゆっくりとお参りを済ませ、観光協会に戻ると名物宇佐飴を売る参道の店も開け始めており、時刻は午前9時40分。駐車料金の要らない観光協会の駐車場に心でお礼を言って、次なる目的地「世界遺産 宗像大社」へ。

さんふらわー de 九州北部の歴史旅 2018.5.16-20

その2.全国八幡社の総本宮 宇佐神宮

早朝の別府の町を走り抜け、別府ICから大分自動車道に乗り、日出JCTから東九州自動車道で宇佐ICを経て目的地宇佐神宮までは、41kmおよそ50分のドライブ。

神仏習合発祥の地 宇佐と国東半島 宇佐神宮の解説書

宇佐神宮は、全国八幡社の総本宮で、全国に4万社あまりの御分社を持つ神宮。宇佐神宮庁からいただいた解説によると、御祭神は、一之御殿が八幡大神、二之御殿が比売大神、三之御殿が神功皇后。

八幡大神とは、応神天皇の御神霊で、応神天皇は英明で大陸文化や産業を輸入し新しい国づくりを進められ、八幡大神は神徳高く、皇室では伊勢に次ぐご先祖の神社として崇敬され、特に勅使の和気清麻呂に国体を正す神教を授けたことで有名だそうだ。

宇佐は、神代に比売大神が天降られ、早くから開けた地で、神武天皇御東征の皇軍を迎えた聖地でもある。比売大神は、後に筑前宗像大社、安芸厳島神社にも祀られている。

宇佐神宮御由緒 境内案内図

神功皇后は、母神として祀られ、神人交歓、安産、教育等の神徳も高い。神功皇后が皇子の応神天皇(八幡大神)を育てるときに、母乳の代わりにしたといわれる飴が当地の名物「宇佐飴(うさあめ)」で、麦芽ともち米で作った水飴を練った飴である。

この三殿一徳の八幡宮の御神威は皇室や一般の人々にも信仰され、860年には平安京の鎮護として石清水八幡宮を、源頼朝は鎌倉幕府の鎮守として鶴岡八幡宮を建立し、宇佐の御分霊を祀っている。

当地の名物「宇佐飴」1袋300円程度で売られている 国東本島に花開いた神道と外来仏教・文化の融合

この八幡信仰は、単に応神天皇の聖徳を称えるだけでなく、わが国固有の神道と外来の仏教に海外の文化や信仰が融合したもので、国東半島を中心とした六郷満山の仏教文化発祥に多大な影響を与えたようだ。

早朝の人の気配のない参道 大鳥居 ここから神域

宇佐神宮に到着したのが、午前8時過ぎ。想定以上の立派な神社なので案内書でもいただこうと八幡駐車場(有料)前の宇佐市観光協会を訪ねるも締まっており、協会前に駐車して人気のない神社に向かう。

S40年まで宇佐駅と宇佐神宮駅を結ぶクラウス号 寄藻川にかかる神橋 初沢池越しに見る参集殿

参道の売店も閉まっており、広い境内はボランティアの方々が朝の清掃をされている。また、表参道の原始ハスが咲く初沢池の辺りでは巫女さんも清掃に余念がない。この辺りから鬱蒼と茂るイチイガシの杜にご神域に入ったと実感出来る。

石段の上に宇佐鳥居とその先に西大門 上宮に到着

本宮に向かう石段を上がり上宮の西大門をくぐると、国宝の上宮本殿が待ち構えている。向かって左から一之御殿(725年)、二之御殿(733年)、三之御殿(823年)で、お参り作法は二拝四拍手一拝。

授与所で御朱印を貰って、下宮へ。下宮は嵯峨天皇時に勅願により上宮の御分神を鎮祭し、庶民のお参り処となったようだ。

上宮本殿(左より一、二、三之御殿) 一之御殿 三之御殿(巫女さんが清掃中)

宇佐神社の御朱印 下宮(御祭神は上宮と同じ。創建は810~824年)

ほとんど人気のない神社をゆっくりとお参りを済ませ、観光協会に戻ると名物宇佐飴を売る参道の店も開け始めており、時刻は午前9時40分。駐車料金の要らない観光協会の駐車場に心でお礼を言って、次なる目的地「世界遺産 宗像大社」へ。