宮城・岩手の温泉巡りと松島・平泉の旅(JALどこかへマイル第4弾)

第3回:中尊寺と毛越寺(平泉文化を求めて) (その2)毛越寺

令和4年11月17日~19日

(写真等はクリックで拡大します)

二代基衡公が建立した毛越寺(もうつうじ)は、中尊寺とは目と鼻の先。寺伝によると「越」は慣用音でオツと読むのでモウオツジがモウツウジに変化したとある。毛越寺の由来は、寺伝の白鹿伝説によると、850年慈覚大師が当地で霧に迷い、足元の白鹿の毛をたどると白鹿がうずくまっており、近づくと白鹿が姿を消し白髪の老人が現れ、この地を霊場にせよとお告げがあり、一宇の堂を建立し嘉祥寺と号したのが毛越寺の起こりとされている。

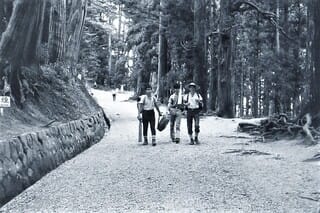

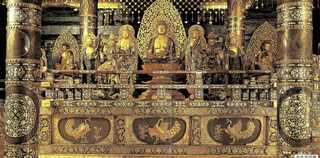

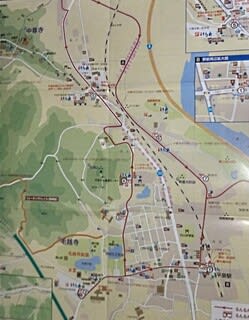

中尊寺と毛越寺は約2km、徒歩30分ほど 毛越寺本堂(本尊薬師如来、脇士日光・月光両菩薩)

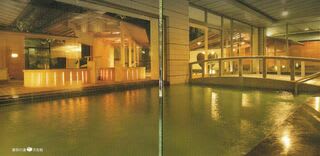

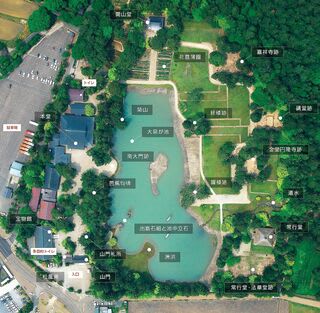

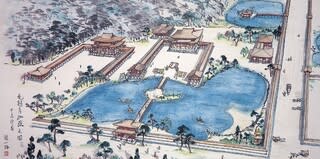

広大な境内には、かつて金堂円隆寺、嘉祥寺、講堂、常行堂、経楼、南大門などの臨池伽藍の堂舎が並び、その前庭に大泉が池を中心とする浄土庭園が配され、特別史跡、特別名勝に指定されている。平安時代に書かれた日本最古の作庭書「作庭記」の思想や技法を今に伝える貴重な庭園である。

臨池伽藍跡と浄土庭園 平安時代の堂塔伽藍図(南大門跡から金堂円隆寺に向けて大泉が池を渡る通路が。写真の左から右へ)

開山堂(慈覚大師を祀る堂) 鐘楼跡から中島の鳥たち 常行堂付近の水辺から池中立石

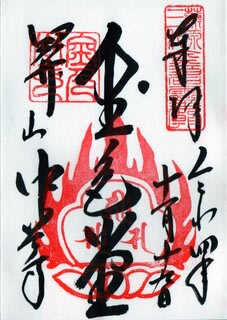

毎年正月二十日に世の中の平安と人々の幸せを祈願する850年の歴史を有する「常行堂二十日夜祭」(国の重要無形民俗文化財)が行われる。厄年の老若男女 (講に属する42歳厄年に限定)が松明を先頭に常行堂まで練り歩き大根や白菜などを奉納する献膳上り行列が行なわれ、 常行堂では古伝の常行三昧供の修法の後、法楽に延年の舞が奉納される。幸い帰阪後、テレビ番組でこの850年続く行事を見ることが出来た。

洲浜からの景観 850年続く二十日夜祭が行われる常行堂 二十日夜祭の松明行列(HPから借用)

現在、毛越寺には創建された当初の寺堂は一宇もなく、現常行堂も享保17年(1732)に再建されたもの。仏像、仏具、書籍などの宝物も後世のもので、創建当時のものはほとんど残っていないのが実情だが、形の無い「延年の舞」は、時を超えて今なお850年昔の姿のまま地元の努力で絶えることなく伝承されている貴重な行事である。

帰路のフライトは、18時45分。17時の返却予定に多少時間があるので、平泉の南10kmの一関市にある奇岩、怪岩に富む「厳美渓」に立ち寄る。栗駒山を水源とする磐井川中流の2kmほどの渓谷で、国の名勝、天然記念物である。

ここでは、「空飛ぶだんご」として知られる郭公(かっこう)だんごが名物。渓谷に沿って遊歩道が整備されていて、岸辺に多くの若者が集まっているところがあったので、行ってみると対岸の団子屋さんがロープウエイで団子の販売をしている。籠にお金を入れると団子屋さんが団子とお茶を入れて届けてくれる、この順番待ちに行列が出来ていたわけ。千円札で団子2折とお茶2つが運ばれているので、一折(3本入り)4~500円のようだ。

国の名勝、天然記念物「厳美渓」渓谷に沿って遊歩道が整備されている 対岸から空飛ぶだんご「郭公だんご」

ここから空港までは120kmほど。午後3時出発して一関インターの手前で満タン給油。なんと147円/ℓ、大阪では160円ほど。なんで? 土曜日とあって多少車も多かったが、無事日没の午後4時半過ぎにトヨタレンターに返却。

大阪伊丹空港の手荷物受取所で驚いた。午後9時までの伊丹空港ゆえ、午後8時半の手荷物受取所は全国各所から到着した飛行機の手荷物を待つ人でごった返している。コロナもどこ吹く風、日本人も海外からの旅行客も今や遅しとターンテーブルの周りを幾重にも取り囲んでいる。皆さん、コロナにお気をつけて!と駐車場に向かう。