本州最南端の神社 潮御崎神社と熊野ジオパークセンター

2023.12.14-15

(写真はクリックで拡大します)

南紀勝浦への1泊旅行に大阪から車を走らせた。10数年前、愛犬と勝浦まで旅した時も本州最南端の公園で遊ばせたことを思い出し、潮岬に立ち寄ることにした。

潮岬灯台への標識に従って誰も停めていない空き地に入ると、駐車場のようで300円を請求された。以前の記憶と景色が違うのだが、灯台方向に歩を進めると公園ではなく潮岬灯台そのものの入り口にたどり着いた。入口の女性が「灯台見物には300円が必要」と言うので辞退すると「本州最南端の公園は駐車場に入る前の道を少し進んだところですよ」と教えてくれた。我々のように間違ってやって来る観光客も多いのだろう。

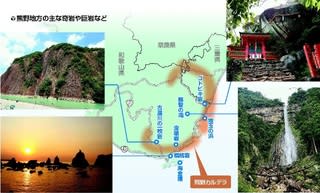

南紀熊野の名所地図 潮岬灯台

ふと、灯台の入り口横を見ると潮御崎神社の案内が目に入る。灯台のネットフェンスの横の細い道が神社へのアプローチのようで、正直こんなところに神社が!と興味をそそられ行ってみることに。

以下、神社の概要を「熊野曼荼羅 https://kumaichi.jp/places/70/」の助けを借りて紹介する。

潮御崎神社の創始は、第12代景行天皇28年、潮岬字御崎にある「静之窟(しずのいわや)」へ少彦名命(すくなひこなのみこと)を初めて勧請したのが創始とされる。その後紆余曲折を経て、明治2年潮岬灯台建設のため、潮見の端から再び旧地静之峰へ遷座し、明治31年と昭和57年に社殿を修復して今日に至っている。

灯台横のフェンス沿いの細い道を行くと鳥居と参道が 潮御崎神社本殿(従軍記念の立柱)

社は石積塀で囲守されている 境内のまるばちしゃの木 灯台から見た神社(潮岬灯台HPより)

記紀にもたびたび登場するが、古事記・日本書紀に、「十六代仁徳天皇三十年 秋九月十一日大后磐之媛豊楽(宮中での御酒宴)をし給はんとして紀国に遊でまして熊野の御崎に至り、その処の御綱柏を採りて帰り給う。」とあり、御綱柏の木と伝承されて来た植物(まるばちしゃの木)が今も静之窟の周辺に自生している。

神社参道入口に平安時代・花山法皇と白河天皇の歌碑 その横にまるばちしゃの木(木肌が魚鱗のよう)

潮岬灯台のある南端の荒磯には黒潮本流が接岸して、速きこと矢の如く白きこと雪の如しと唱われる激流の危険海域で、鰹が群遊する好漁場。江戸時代初期には近隣18ヶ浦漁民が競って御崎沖に出向いて命がけの鰹漁が盛んに営まれたそうだ。

神社本殿への脇道に「潮岬の鯨山見」の案内標識があるので、行ってみた。鯨山見は回遊してくる鯨を見張るところ。古来、鯨と共に生きてきた熊野灘沿岸の人々、江戸時代初期から組織的な捕鯨が始まり、「鯨と共に生きる」が2016年日本文化遺産(新宮市、太地・那智勝浦・串本の3町)に認定されている。

潮岬の鯨の山見の解説 太平洋が一望(岩の上に太公望が) 導路の反対側の透き通った入江

数々の巨大台風を耐え抜いた石積み塀に囲まれた社殿、平素は訪れる人も少ないようだが、いたるところに戦争のにおいがする。参道脇に立つ忠烈碑や従軍記念の社殿石碑等々、これらを見ていると、私には先の戦争で遠く南洋戦場に散った精霊を、本州で最も近いここ最南端の社から鎮魂のお参りに多くの遺族が訪れたのだろうと思えてならない。

さて、神社近くには是非立ち寄りたい所がある。

まず、潮岬灯台。

明治初期の江戸条約によって建設された8基の洋式灯台の一つで、明治2年神社の移設と共に着工され、明治6年初点灯。以来、本州最南端の地から沖行く船を見守っている。設計は英国人技師R.H.ブラントン。

明治6年から今日まで現役灯台

明治6年から今日まで現役灯台次に、潮岬公園と南紀熊野ジオパークセンター。

太平洋を一望する本州最南端の公園で石碑を前に多くの観光客が記念撮影をしている。公園内には南紀熊野ジオパークセンターやNHKの天気予報で潮岬を映し出す観光タワーがある。

本州最南端からの太平洋の眺め 本州最南端の記念碑 ジオパークセンターと天気予報でおなじみの観光タワー

ジオパークセンターでは、南紀熊野の複雑怪奇な地層に由来する多くの名所(橋杭岩、古座の一枚岩、那智の大滝、すさみのフェニックス褶曲、ことびき岩等々)の成り立ちを知ることが出来る。

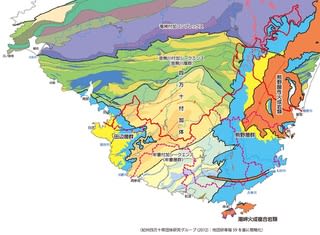

南紀熊野ジオパークセンター 1400万年前の巨大噴火による熊野カルデラがの出現(読売新聞より)

説明によると、熊野地方はプレートの沈み込みで生み出された3種類の大地(付加体(深海の砂や泥が陸地に押し付けられて出来た岩石、すさみ町のフェニックス褶曲)、前弧海盆堆積体(浅海に溜まった砂や泥が固まった岩石、白浜の千畳敷)、火成岩体(マグマが冷えて固まった岩石、古座川の一枚岩))からなり、とりわけ約1400万年前、熊野地方では世界的もまれな火山の列状巨大噴火により、地下マグマの減少で東西約23キロ、南北約40キロにわたって地面が陥没、「熊野カルデラ」と呼ばれる円形凹地形ができた。この時出来た火成岩が今日の熊野の巨石・巨岩としてその姿を現している。

南紀熊野の複雑な地層(ジオパークHPより) プレートの沈み込みで出来た3種類の大地 ブラタモリでよく出る岩の標本

南紀熊野ジオパークセンターは、是非立ち寄って欲しいところの一つである。

我が家から、南紀勝浦まで直行200km。往路潮岬の周回、復路白浜とれとれ市場と海鮮せんべい屋への立ち寄りで、往復440kmほどのドライブでした。