(写真はクリックで拡大します)

「清流のすすり泣く町」グラナダ① -グラナダ- 97.07.26-07.27

コルドバからバスでグラナダへ。ホテル・メシア・グランビアがグラナダの宿舎。今宵は食事付きのフラメンコショーが待っている。

ホテル・メシア・グランビア

ホテル・メシア・グランビア

本格的なフラメンコの踊りは、日付変更線が変わる頃に行かないと見れません

サクロモンテの丘の洞窟タブラオというのを一度体験してみたかったが、今宵は街中のタブラオ。どのタブラオも宵の内は駆け出しのダンサー達。

やはり日付変更線あたりからタブラオに行かないと真打の踊りは見れないもの。到底、グループツアーでは体験できないので、それはそうと割り切って、グラナダの夜を楽しんだ次第である。

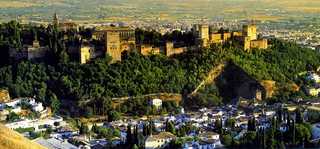

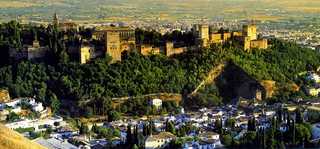

シエラネバダの峰から豊かな地下水脈がアルハンブラ宮殿に

シエラネバダの峰から豊かな地下水脈がアルハンブラ宮殿に

アンダルシアの詩人マヌエル・マチャードが「清流のすすり泣く町」と呼んだグラナダ、シェラネバダの高い山頂からの地下水脈が湧き水や小川となってグラナダの町、更にはアルハンブラ宮殿のアキセアのパティオを潤すのである。

急斜面に白い家壁が並ぶアルバイシンの丘と、ダロ川を隔てて対峙する双子のような丘にアルハンブラ宮殿がそびえている。アルハンブラとはアラビア語で「紅色の城」を意味し、その名は城が建つサビーカス丘陵の赤土に由来するようだ。

サビーカス丘陵のアルハンブラ宮殿(BONECHI社アンダルシーア)

サビーカス丘陵のアルハンブラ宮殿(BONECHI社アンダルシーア)

中世のレコンキスタの強まりの中、1492年イスラム最後の砦のアルハンブラ宮殿が落城、ここグラナダは500年に及ぶイベリア半島のイスラム支配終焉の地となった。ナザリ家最後の王ボアブディルは、1491年カトリック包囲軍に城を明け渡して去って行った。町に別れを告げながら目に涙した王を母后がたしなめたと言う逸話もある。

ナザリ家が残した宮殿に林立する塔、鐘楼、修道院、宮殿、病院、そして清流を駆使した噴水庭園等を目にしたキリスト教徒は、さぞかし驚きとある種感動を覚えたのではなかろうか?

また、これを壊すことなくこれほど違う異文化を受け入れたグラナダの人々の開放的で奔放で、それでいて愁いを帯びた性格もまた納得できる。

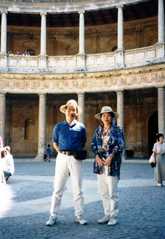

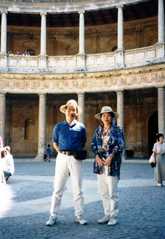

カルロスⅤ世宮殿

カルロスⅤ世宮殿

カルロスⅤ世宮殿は、本人がイスラム宮殿に対抗して建造させたもの。スペインの伝統建築からかけ離れたイタリア・ルネサンスを模したもので、イタリア国外では最も美しい宮殿と言われている。1526年にペドロ・マチューカが着手したが、中断等もあり完成させたのは何と20世紀のフランコ政権。ただし、ファサードと中庭以外は未だに未完だそうだ。

先ほど述べたように、この宮殿建築に際し、マチューカは回教時代の王家の墓を一部利用したものの、既存の建物の取り壊しは一切していない。

早速、駆け足でアルハンブラ宮殿の主要な所を見て回ろう。

まず最初に訪れたのが「孤塁」を意味する「アルカサバ」。宮殿の見張用の要塞で、「ヴェラの塔」からは眼下のアルバイシンの丘を埋め尽くす白壁の家々、サクロモンテの丘、シエラ・ネバダの峰々が一望できる。

(左)「孤塁」を意味する「アルカサバ」 (右)「ヴェラの塔」から見る白壁の家々のアルバイシンの丘

王宮に入って最初の「メスアールの間」はレコンキスタ後にキリスト教徒の手が入り礼拝堂に改築された。

その次に待っているのが「アラヤネスのパティオ」。長方形の池の両側に芳香を放つ天人花の生垣がある。パティオの北側にそびえる高さ45mの巨塔は「コマレスの塔」。

明かり窓、銃眼、物々しい重量感がこのパティオが公式行事の場だったことを物語る。この中には大使の間と称される宮殿最大の部屋がある。反対側の柱廊の上にはハーレムがあったと推定されている。

「アラヤネスのパティオ」と「コマレスの塔」

「アラヤネスのパティオ」と「コマレスの塔」

次に待っているのは「ライオンのパティオ」。124本の大理石円柱が中央の12頭の黒大理石の獅子に支えられた噴水を囲むオアシス空間である。このパティオを取り囲む4つの間が「モカベラの間」「アベンセラッヘスの間」「王の間」そして「二姉妹の間」。

(左、右)アルハンブラの象徴「ライオンのパティオ」

とりわけバロック様式の「二姉妹の間」の装飾は宮殿の中でも最高傑作の一つ。蜂の巣状のドーム天井とそれを取り巻く鍾乳石飾りは必見に値する。蜂の巣の数は約5000、所々星型に穿たれた明り取りから光が射し込み、“天空の写し絵”となっている。

「二姉妹の間」の蜂の巣状の見事なドーム天井

「二姉妹の間」の蜂の巣状の見事なドーム天井

「二姉妹の間」には二つのサロンがあり、これまた素晴らしい装飾である。

一日では到底見切れないアルハンブラ宮殿、後半は次回に紹介することに!!

「清流のすすり泣く町」グラナダ① -グラナダ- 97.07.26-07.27

コルドバからバスでグラナダへ。ホテル・メシア・グランビアがグラナダの宿舎。今宵は食事付きのフラメンコショーが待っている。

ホテル・メシア・グランビア

ホテル・メシア・グランビア

本格的なフラメンコの踊りは、日付変更線が変わる頃に行かないと見れません

サクロモンテの丘の洞窟タブラオというのを一度体験してみたかったが、今宵は街中のタブラオ。どのタブラオも宵の内は駆け出しのダンサー達。

やはり日付変更線あたりからタブラオに行かないと真打の踊りは見れないもの。到底、グループツアーでは体験できないので、それはそうと割り切って、グラナダの夜を楽しんだ次第である。

シエラネバダの峰から豊かな地下水脈がアルハンブラ宮殿に

シエラネバダの峰から豊かな地下水脈がアルハンブラ宮殿にアンダルシアの詩人マヌエル・マチャードが「清流のすすり泣く町」と呼んだグラナダ、シェラネバダの高い山頂からの地下水脈が湧き水や小川となってグラナダの町、更にはアルハンブラ宮殿のアキセアのパティオを潤すのである。

急斜面に白い家壁が並ぶアルバイシンの丘と、ダロ川を隔てて対峙する双子のような丘にアルハンブラ宮殿がそびえている。アルハンブラとはアラビア語で「紅色の城」を意味し、その名は城が建つサビーカス丘陵の赤土に由来するようだ。

サビーカス丘陵のアルハンブラ宮殿(BONECHI社アンダルシーア)

サビーカス丘陵のアルハンブラ宮殿(BONECHI社アンダルシーア)中世のレコンキスタの強まりの中、1492年イスラム最後の砦のアルハンブラ宮殿が落城、ここグラナダは500年に及ぶイベリア半島のイスラム支配終焉の地となった。ナザリ家最後の王ボアブディルは、1491年カトリック包囲軍に城を明け渡して去って行った。町に別れを告げながら目に涙した王を母后がたしなめたと言う逸話もある。

ナザリ家が残した宮殿に林立する塔、鐘楼、修道院、宮殿、病院、そして清流を駆使した噴水庭園等を目にしたキリスト教徒は、さぞかし驚きとある種感動を覚えたのではなかろうか?

また、これを壊すことなくこれほど違う異文化を受け入れたグラナダの人々の開放的で奔放で、それでいて愁いを帯びた性格もまた納得できる。

カルロスⅤ世宮殿

カルロスⅤ世宮殿

カルロスⅤ世宮殿は、本人がイスラム宮殿に対抗して建造させたもの。スペインの伝統建築からかけ離れたイタリア・ルネサンスを模したもので、イタリア国外では最も美しい宮殿と言われている。1526年にペドロ・マチューカが着手したが、中断等もあり完成させたのは何と20世紀のフランコ政権。ただし、ファサードと中庭以外は未だに未完だそうだ。

先ほど述べたように、この宮殿建築に際し、マチューカは回教時代の王家の墓を一部利用したものの、既存の建物の取り壊しは一切していない。

早速、駆け足でアルハンブラ宮殿の主要な所を見て回ろう。

まず最初に訪れたのが「孤塁」を意味する「アルカサバ」。宮殿の見張用の要塞で、「ヴェラの塔」からは眼下のアルバイシンの丘を埋め尽くす白壁の家々、サクロモンテの丘、シエラ・ネバダの峰々が一望できる。

(左)「孤塁」を意味する「アルカサバ」 (右)「ヴェラの塔」から見る白壁の家々のアルバイシンの丘

王宮に入って最初の「メスアールの間」はレコンキスタ後にキリスト教徒の手が入り礼拝堂に改築された。

その次に待っているのが「アラヤネスのパティオ」。長方形の池の両側に芳香を放つ天人花の生垣がある。パティオの北側にそびえる高さ45mの巨塔は「コマレスの塔」。

明かり窓、銃眼、物々しい重量感がこのパティオが公式行事の場だったことを物語る。この中には大使の間と称される宮殿最大の部屋がある。反対側の柱廊の上にはハーレムがあったと推定されている。

「アラヤネスのパティオ」と「コマレスの塔」

「アラヤネスのパティオ」と「コマレスの塔」次に待っているのは「ライオンのパティオ」。124本の大理石円柱が中央の12頭の黒大理石の獅子に支えられた噴水を囲むオアシス空間である。このパティオを取り囲む4つの間が「モカベラの間」「アベンセラッヘスの間」「王の間」そして「二姉妹の間」。

(左、右)アルハンブラの象徴「ライオンのパティオ」

とりわけバロック様式の「二姉妹の間」の装飾は宮殿の中でも最高傑作の一つ。蜂の巣状のドーム天井とそれを取り巻く鍾乳石飾りは必見に値する。蜂の巣の数は約5000、所々星型に穿たれた明り取りから光が射し込み、“天空の写し絵”となっている。

「二姉妹の間」の蜂の巣状の見事なドーム天井

「二姉妹の間」の蜂の巣状の見事なドーム天井「二姉妹の間」には二つのサロンがあり、これまた素晴らしい装飾である。

一日では到底見切れないアルハンブラ宮殿、後半は次回に紹介することに!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます