(写真はクリックで拡大します)

庄内地方をドライブ(温海温泉-羽黒山-温海温泉-新潟へ)

庄内地方をドライブ(温海温泉-羽黒山-温海温泉-新潟へ)

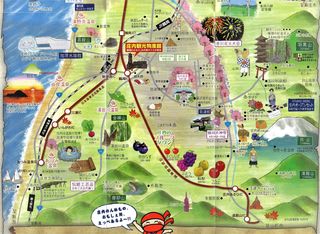

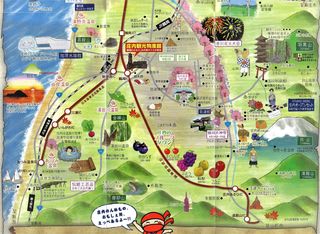

温海温泉から昨日通った日本海東北道を鶴岡西ICで降り、羽州浜街道等を経て羽黒山・随神門に午前11時前に到着。およそ45㎞のドライブ。日曜日ということもあり、随神門周辺の駐車場は満杯。いでは文化記念館の駐車場に空きを見つけ駐車。

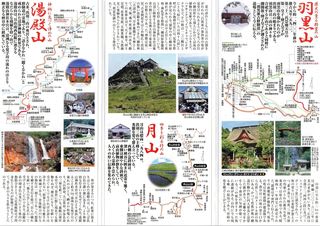

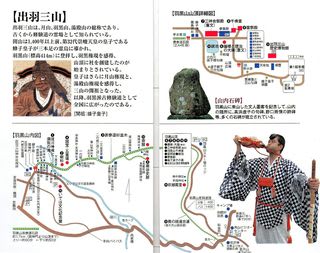

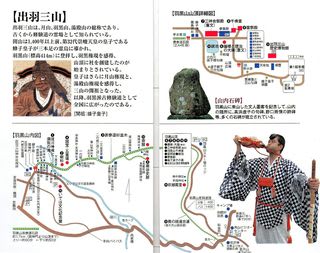

出羽三山詣では、羽黒山が現世、月山が前世、湯殿山が来世を表すとされ、平成28年「出羽三山生まれかわりの旅」が日本遺産に選定されている。

羽黒山は、1425年前に第32代崇峻天皇の第一皇子・峰子皇子が開かれ、それが出羽三山の始まりで三山の神々を合祀する山であるとともに峰子皇子が創立した「羽黒派古修験道」の道場でもある。

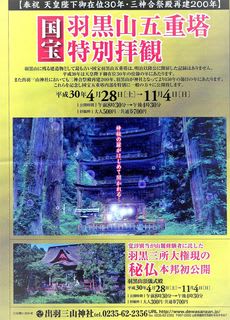

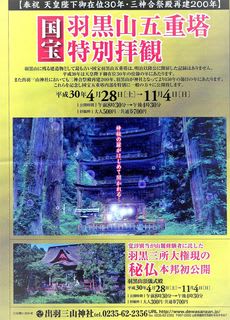

そんな羽黒山が、本年「奉祝天皇陛下御在位30年、三神合祭殿再建200年」を記念して国宝・五重塔が特別拝観されている。五重塔は、930年代平将門が建立し、幾度かの修復を経て現在の塔は建築様式から室町前期のものと見られている。

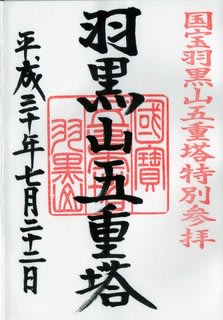

出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の解説 羽黒山・五重塔(国宝)の特別拝観

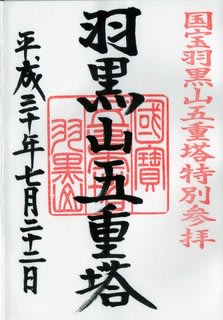

随神門から急な石段を下り、秡川に架かる神橋を渡り、爺杉を過ぎた所に、高さ29.4m、素木造り、柿葺、三間五層の均整の取れた姿の五重塔が聳え立っている。ここで、特別拝観料500円(羽黒三所大権現の秘仏公開拝観料とセットは700円)を支払って、お祓いを受けて初重(一階)に入り、平安時代の三跡 小野道風筆と伝える額等を拝観、次に外部特設階段を使って二重(二階)の窓から心柱を中心とする内部構造を拝観した。塔内は心柱とそれを支える4本の柱等で、ゆとりのある空間ではない。

羽黒山参拝口・随神門 五重塔御朱印はここの社務所で 随神門からの参道案内

階段を降りる途中から見た秡川周辺の光景 爺杉 国宝五重塔

五重塔と秘仏の特別拝観券 券売所でお祓いを受け堂内初重へ

平安時代の三跡 小野道風筆と伝える額(南に「応身」、東に「法身」、西に「報身」、北に「化身」)

五重塔の構造図 外部階段を使って2階から内部観察 見事な柿葺屋根(写真上方向が山頂への石段)

三神合祭殿のある出羽山頂へは、五重塔に隣接する一の坂の登り口から2446段の石段を登って行くか、随神門に戻って羽黒山有料道路を使ってのドライブか、という選択になる。

石段選択すると三の坂近辺に芭蕉と曾良が訪問時の句碑「有難や雪をかをらす南谷」がある。

我々は、当然?随神門に戻って(これも結構階段を登る)のドライブ。冷房の効いた「いでは文化記念館」で休息の後、山頂に向かう。

参拝者が禊をした祓川(はらいかわ) 黒く光る須賀瀧(1654年人工の滝) 再び随神門へ登りの石段

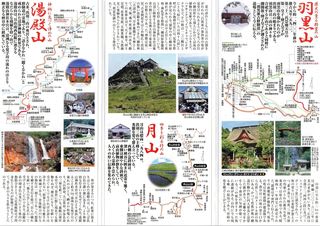

三神合祭殿は、月山、羽黒山、湯殿山の三神を祀る豪壮な建物で、古来月山・湯殿山が冬季積雪のため参拝できないことから羽黒山に三神を祀ると伝えられているとか。解説によると、神仏習合時代の名残をとどめる特異な造りで、高さ28m、厚さ2.1mの萱葺屋根、更に内部は総漆塗、平成12年に国の重要文化財に指定されている。

三神合祭殿の前に鏡池がある。古くから羽黒神が姿を現すことからそう呼ばれているが、平安時代以降の銅鏡が多数出土している。

随神門にある出羽三山の案内地図 鏡池(手前)と三神合祭殿

三神合祭殿(中央に月山、右手に羽黒山、左手に湯殿山)

羽黒三所大権現の秘仏を拝観した後、出羽三山の開祖蜂子社に参拝する。

芭蕉が「おくの細道」で詠った羽黒山所縁の句は二句あり、一つは前述の三の坂近辺の句碑「有難や雪をかほらす南谷」、もう一つは羽黒山頂境内に芭蕉の銅像と共に句碑がある。「涼しさやほの三か月の羽黒山」。

芭蕉が羽黒山に登ったのが6月3日。随行日記によれば、この日の天気は晴れで、一の坂の手前を流れる祓川の辺りで暗くなったという。参道脇の杉並木も、当時はまだ若木の内であり、一の坂から南谷へ向かう登山の途中、足を止めて振り返れば、木々の間から沈みかけた三日月が見えたのであろう。

出羽三山の開祖蜂子社(はちこしゃ) 松尾芭蕉像 像の傍の句碑「涼しさやほの三か月の羽黒山」

羽黒山を13時半頃出発、鶴岡西ICから日本海東北道で温海温泉ICと往路の逆を走り、そこからは羽州浜街道を南下して朝日まほろばICから再び日本海東北道で新潟空港へ。約210㎞のドライブである。

総じて東北の人達の運転は、速度制限を+10㎞程度で遵守する運転で、無謀な運転をする車は少なかったように思う。

最後の休憩をとった「朝日道の駅」では、観光物産館や産直販売所に加え、温水プールにフィットネスセンター、ホールでは午後4時からプロレス興行があるようで、周辺に娯楽施設の少ない地方だけに大勢の人で賑わっていた。

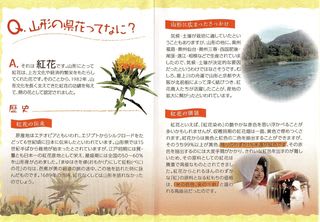

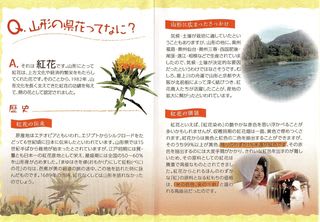

山形県花が、実は紅花だそうで、中世17世紀辺りは上方文化や山形の経済的発展を支えたようだ。旅の途中の芭蕉も「まゆはきを俤(おもかげ)にして紅粉(べに)の花」と詠んでいる。

山形県花は? 紅花 新潟空港で海鮮丼

新潟空港に着いたのは午後4時過ぎ。オリックスの空港詰め所には人がおらず、キイを所定のボックスに返却して、おおらかな仕事ぶりを実感。

ターミナルには、ゴールドカード専用ラウンジがあるが、JALのさくらラウンジはないとのことで、お土産を物色したり飲食街の寿司屋で海鮮丼の夕食を取ったりして、19時05分発JAL2250便で無事大阪伊丹空港に20時20分着。

新潟空港にて 翼に沈む夕日 赤く染まる日本海の雲海

雨女の女房との旅で珍しく晴天が続き、初めて訪れる米沢や庄内地方の山形の旅を終えました。

東北・山形の旅

その3.羽黒山・五重塔 特別拝観 と 三神合祭殿

2018.07.22

庄内地方をドライブ(温海温泉-羽黒山-温海温泉-新潟へ)

庄内地方をドライブ(温海温泉-羽黒山-温海温泉-新潟へ)温海温泉から昨日通った日本海東北道を鶴岡西ICで降り、羽州浜街道等を経て羽黒山・随神門に午前11時前に到着。およそ45㎞のドライブ。日曜日ということもあり、随神門周辺の駐車場は満杯。いでは文化記念館の駐車場に空きを見つけ駐車。

出羽三山詣では、羽黒山が現世、月山が前世、湯殿山が来世を表すとされ、平成28年「出羽三山生まれかわりの旅」が日本遺産に選定されている。

羽黒山は、1425年前に第32代崇峻天皇の第一皇子・峰子皇子が開かれ、それが出羽三山の始まりで三山の神々を合祀する山であるとともに峰子皇子が創立した「羽黒派古修験道」の道場でもある。

そんな羽黒山が、本年「奉祝天皇陛下御在位30年、三神合祭殿再建200年」を記念して国宝・五重塔が特別拝観されている。五重塔は、930年代平将門が建立し、幾度かの修復を経て現在の塔は建築様式から室町前期のものと見られている。

出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の解説 羽黒山・五重塔(国宝)の特別拝観

随神門から急な石段を下り、秡川に架かる神橋を渡り、爺杉を過ぎた所に、高さ29.4m、素木造り、柿葺、三間五層の均整の取れた姿の五重塔が聳え立っている。ここで、特別拝観料500円(羽黒三所大権現の秘仏公開拝観料とセットは700円)を支払って、お祓いを受けて初重(一階)に入り、平安時代の三跡 小野道風筆と伝える額等を拝観、次に外部特設階段を使って二重(二階)の窓から心柱を中心とする内部構造を拝観した。塔内は心柱とそれを支える4本の柱等で、ゆとりのある空間ではない。

羽黒山参拝口・随神門 五重塔御朱印はここの社務所で 随神門からの参道案内

階段を降りる途中から見た秡川周辺の光景 爺杉 国宝五重塔

五重塔と秘仏の特別拝観券 券売所でお祓いを受け堂内初重へ

平安時代の三跡 小野道風筆と伝える額(南に「応身」、東に「法身」、西に「報身」、北に「化身」)

五重塔の構造図 外部階段を使って2階から内部観察 見事な柿葺屋根(写真上方向が山頂への石段)

三神合祭殿のある出羽山頂へは、五重塔に隣接する一の坂の登り口から2446段の石段を登って行くか、随神門に戻って羽黒山有料道路を使ってのドライブか、という選択になる。

石段選択すると三の坂近辺に芭蕉と曾良が訪問時の句碑「有難や雪をかをらす南谷」がある。

我々は、当然?随神門に戻って(これも結構階段を登る)のドライブ。冷房の効いた「いでは文化記念館」で休息の後、山頂に向かう。

参拝者が禊をした祓川(はらいかわ) 黒く光る須賀瀧(1654年人工の滝) 再び随神門へ登りの石段

三神合祭殿は、月山、羽黒山、湯殿山の三神を祀る豪壮な建物で、古来月山・湯殿山が冬季積雪のため参拝できないことから羽黒山に三神を祀ると伝えられているとか。解説によると、神仏習合時代の名残をとどめる特異な造りで、高さ28m、厚さ2.1mの萱葺屋根、更に内部は総漆塗、平成12年に国の重要文化財に指定されている。

三神合祭殿の前に鏡池がある。古くから羽黒神が姿を現すことからそう呼ばれているが、平安時代以降の銅鏡が多数出土している。

随神門にある出羽三山の案内地図 鏡池(手前)と三神合祭殿

三神合祭殿(中央に月山、右手に羽黒山、左手に湯殿山)

羽黒三所大権現の秘仏を拝観した後、出羽三山の開祖蜂子社に参拝する。

芭蕉が「おくの細道」で詠った羽黒山所縁の句は二句あり、一つは前述の三の坂近辺の句碑「有難や雪をかほらす南谷」、もう一つは羽黒山頂境内に芭蕉の銅像と共に句碑がある。「涼しさやほの三か月の羽黒山」。

芭蕉が羽黒山に登ったのが6月3日。随行日記によれば、この日の天気は晴れで、一の坂の手前を流れる祓川の辺りで暗くなったという。参道脇の杉並木も、当時はまだ若木の内であり、一の坂から南谷へ向かう登山の途中、足を止めて振り返れば、木々の間から沈みかけた三日月が見えたのであろう。

出羽三山の開祖蜂子社(はちこしゃ) 松尾芭蕉像 像の傍の句碑「涼しさやほの三か月の羽黒山」

羽黒山を13時半頃出発、鶴岡西ICから日本海東北道で温海温泉ICと往路の逆を走り、そこからは羽州浜街道を南下して朝日まほろばICから再び日本海東北道で新潟空港へ。約210㎞のドライブである。

総じて東北の人達の運転は、速度制限を+10㎞程度で遵守する運転で、無謀な運転をする車は少なかったように思う。

最後の休憩をとった「朝日道の駅」では、観光物産館や産直販売所に加え、温水プールにフィットネスセンター、ホールでは午後4時からプロレス興行があるようで、周辺に娯楽施設の少ない地方だけに大勢の人で賑わっていた。

山形県花が、実は紅花だそうで、中世17世紀辺りは上方文化や山形の経済的発展を支えたようだ。旅の途中の芭蕉も「まゆはきを俤(おもかげ)にして紅粉(べに)の花」と詠んでいる。

山形県花は? 紅花 新潟空港で海鮮丼

新潟空港に着いたのは午後4時過ぎ。オリックスの空港詰め所には人がおらず、キイを所定のボックスに返却して、おおらかな仕事ぶりを実感。

ターミナルには、ゴールドカード専用ラウンジがあるが、JALのさくらラウンジはないとのことで、お土産を物色したり飲食街の寿司屋で海鮮丼の夕食を取ったりして、19時05分発JAL2250便で無事大阪伊丹空港に20時20分着。

新潟空港にて 翼に沈む夕日 赤く染まる日本海の雲海

雨女の女房との旅で珍しく晴天が続き、初めて訪れる米沢や庄内地方の山形の旅を終えました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます