(写真はクリックで拡大します)

大阪・伊丹7時10分発JAL2241便で新潟空港に降り立ったのは、すでに9時前。伊丹での整備遅れで、定時発着を自慢するJALとしては珍しい遅延。

予約したレンタカーは、オリックスのSクラス。有難いことに空港駐車場での受け渡しですぐに出発できた。更に、車種がホンダのフィット、全くの新車である。カーセンサーが沢山装備されており、わがカムリ・ハイブリッドより乗り心地は劣るが、最新のナビとカーセンサーに守られてのドライブとなった。

しかし、オリックス側が速度設定を50㎞/hとしているため60㎞ぐらいから「速度超過を検出、安全運転!」と叫びだす、更に蔵王のいろは坂では「急ハンドルを検知、安全運転」、車線を少しでも踏もうものなら緩やかながらハンドルを元に戻そうとする力が働く等々、最後まで賑やかなドライブとなった。

(クリックして拡大して見て下さい)

(クリックして拡大して見て下さい)

新潟空港からは日本海東北自動車道を利用、荒川胎内ICで降り、113号線で米沢まで122㎞2時間少々のドライブ。上杉神社に到着は午前11時頃。

米沢訪問時の必需品 ガイドブック 上杉神社・周辺マップ ガイドブック「よねざわ」最初のページ

山形県の南端に位置する米沢は、上杉の城下町として知られている。戦国の雄上杉謙信は米沢藩上杉家の家祖であり、その子(養子)景勝は1598年秀吉の命により120万石を与えられ会津に入り、米沢には景勝の重臣直江兼続が入った。関ヶ原の戦いで西軍に味方した景勝は、会津120万石から米沢30万石に減封されたが、米沢藩初代藩主上杉景勝の誕生となった。幕末13代藩主茂憲まで272年間、米沢は上杉の城下町として発展した。現在の町の区画の原型は重臣直江兼続によって築かれたとか。

上杉家家祖・上杉謙信の像 上杉景勝・直江兼続主従像 米沢藩中興の祖・上杉鷹山の像

上杉神社の境内は、米沢城址本丸跡でその6割を占め、約6300坪ある。御祭神は上杉謙信公、境内には米沢の基礎を築いた景勝・直江兼続の主従像(NHK大河ドラマ「天地人」のモデル)、米沢藩中興の祖10代上杉鷹山の像など、まさに上杉一色である。上杉鷹山は、「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」、及び「伝国の辞」で有名な9代藩主である。

周辺には、上杉記念館や上杉博物館や伝国の杜、少し離れて上杉家廟所等がある。

上杉神社 上杉神社の由緒記

上杉神社・本殿 謙信公家訓十六ケ条 上杉神社参道

お昼時、米沢牛と行きたいところだが、手が出ない。幸い上杉記念館(上杉伯爵亭:国指定登録有形文化財)で米沢の郷土料理が食べられるようなので訪れる。伯爵亭は、元二の丸跡に上杉14代茂憲伯爵亭として建設されたもの。(お気づきの読者もおられようが、茂憲公は藩主としては13代なのだが、上杉**代という数え方だと14代。これは家祖謙信を上杉初代と数えるためで、藩主とは代が一つ異なるのだろう。)

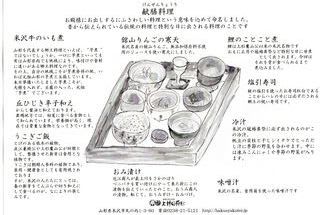

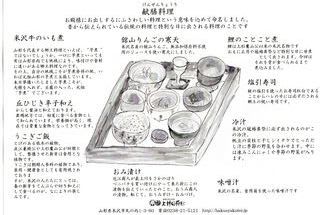

上杉記念館で戴いたのは、「献膳料理」。米沢牛のいも煮、丘ひじき辛子和え、うこぎご飯、館山りんごの寒天、鯉のことこと煮、塩引寿司、冷汁、味噌汁、おみ漬けの9品からなる伝統の料理膳である。確か2000円ほどであった。

上杉記念館(上杉伯爵亭) 伯爵亭の庭園

米沢の9品からなる伝統の郷土料理「献膳料理」 その解説

午後1時過ぎ、米沢を出発。建設中の米沢南陽道路を北上し一路上山市へ、更にエコーラインを経て蔵王ハイラインでお釜に午後2時45分頃到着。およそ100㎞のドライブ。

快晴である。熊野岳(1841m)、五色岳(1674m)に囲まれた深緑色のお釜がくっきりと姿を現して、我々を迎えてくれている。我々が立っている所は刈田岳(1758m)で、山頂には刈田峯神社がある。宮城県側、刈田岳東麓の遠刈田温泉にある「刈田嶺神社」と対になっており、山頂を「奥宮」、麓を「里宮」と言い、神体は、夏季に「奥宮」、冬季は「里宮」と、両宮の間を季節遷座している。主祭神は、天之水分神、国之水分神で、水の分配(水源地や水路の分水点など)を司る神である。

蔵王ハイライン(有料道路) 刈田岳から見る眺望 刈田峯神社「奥宮」

蔵王のお釜とそれを取り巻く熊野岳・五色岳(パノラマ写真)

山頂には伊達崇高公命願の碑(政宗七男で、1623年刈田岳噴火の際、刈田岳に上り天に命願しこれを鎮めた)があるが、昭和54年7月落雷で台石が破壊され倒壊、今も碑石に電流が走った跡が痛々しく残っている。

最初訪問時はお釜近くまで下りました 落雷で損傷した伊達崇高公命願の碑

往路と同じ道を引き返し、上山(かみのやま)温泉・古窯に到着は、午後4時半ころ。

上山温泉は、湯町・新湯・高松・葉山などの地区からなる温泉で、古窯は蔵王連峰を望む高台の葉山地区にある。古窯は20数年前に一度職場旅行の団体で利用したが、日本の旅館100選の常にトップクラスに挙げられる名旅館である。

古窯外観と名物女将 古窯の案内書 8階の部屋から見る上山市街と蔵王連山

8階の大浴場でメタケイ酸リッチなNa・Ca・塩化物・硫酸塩泉のまったり湯に浸かりながら、先ほど行ってきた蔵王連峰を眺め、午後6時からは2階の料亭平安の個室で「蔵王膳」を頂いた。大昔一度利用して感動し女房にも体験させたくて、と予約時に言ったようだが、それをちゃんとおもてなしに具現化し、1年遅れのサファイア婚ということで祝いの膳のしつらえで用意してくれた。更に、女将から私に祝箸、女房にポシェットがプレゼントされた。

8階の蔵王連山を望む露天風呂 寿のしつらえで用意された会席の始まり 蔵王膳お品書き

古窯という名は、建設時に1300年前の須恵器が沢山出てきて窯跡ということで付けられたようだが、わが和泉市にも巨大な窯跡が沢山見つかっており、須恵器の一大流通・集散地であったというお互いの共通点がある。古窯には多くの有名人が投宿しているが、楽焼ギャラリーにその足跡を残している。

女将からのプレゼント 著名人の楽焼ギャラリーの一部 ロビーの立派な胡蝶蘭

心に残るおもてなしを受け、出発時には朝刊と絵葉書とお菓子もいただいて、銀山温泉に向けお見送りを後にした。

東北・山形の旅

その1.米沢・上杉神社 & 蔵王・お釜 & 上山温泉・古窯

2018.07.20

大阪・伊丹7時10分発JAL2241便で新潟空港に降り立ったのは、すでに9時前。伊丹での整備遅れで、定時発着を自慢するJALとしては珍しい遅延。

予約したレンタカーは、オリックスのSクラス。有難いことに空港駐車場での受け渡しですぐに出発できた。更に、車種がホンダのフィット、全くの新車である。カーセンサーが沢山装備されており、わがカムリ・ハイブリッドより乗り心地は劣るが、最新のナビとカーセンサーに守られてのドライブとなった。

しかし、オリックス側が速度設定を50㎞/hとしているため60㎞ぐらいから「速度超過を検出、安全運転!」と叫びだす、更に蔵王のいろは坂では「急ハンドルを検知、安全運転」、車線を少しでも踏もうものなら緩やかながらハンドルを元に戻そうとする力が働く等々、最後まで賑やかなドライブとなった。

(クリックして拡大して見て下さい)

(クリックして拡大して見て下さい)新潟空港からは日本海東北自動車道を利用、荒川胎内ICで降り、113号線で米沢まで122㎞2時間少々のドライブ。上杉神社に到着は午前11時頃。

米沢訪問時の必需品 ガイドブック 上杉神社・周辺マップ ガイドブック「よねざわ」最初のページ

山形県の南端に位置する米沢は、上杉の城下町として知られている。戦国の雄上杉謙信は米沢藩上杉家の家祖であり、その子(養子)景勝は1598年秀吉の命により120万石を与えられ会津に入り、米沢には景勝の重臣直江兼続が入った。関ヶ原の戦いで西軍に味方した景勝は、会津120万石から米沢30万石に減封されたが、米沢藩初代藩主上杉景勝の誕生となった。幕末13代藩主茂憲まで272年間、米沢は上杉の城下町として発展した。現在の町の区画の原型は重臣直江兼続によって築かれたとか。

上杉家家祖・上杉謙信の像 上杉景勝・直江兼続主従像 米沢藩中興の祖・上杉鷹山の像

上杉神社の境内は、米沢城址本丸跡でその6割を占め、約6300坪ある。御祭神は上杉謙信公、境内には米沢の基礎を築いた景勝・直江兼続の主従像(NHK大河ドラマ「天地人」のモデル)、米沢藩中興の祖10代上杉鷹山の像など、まさに上杉一色である。上杉鷹山は、「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」、及び「伝国の辞」で有名な9代藩主である。

周辺には、上杉記念館や上杉博物館や伝国の杜、少し離れて上杉家廟所等がある。

上杉神社 上杉神社の由緒記

上杉神社・本殿 謙信公家訓十六ケ条 上杉神社参道

お昼時、米沢牛と行きたいところだが、手が出ない。幸い上杉記念館(上杉伯爵亭:国指定登録有形文化財)で米沢の郷土料理が食べられるようなので訪れる。伯爵亭は、元二の丸跡に上杉14代茂憲伯爵亭として建設されたもの。(お気づきの読者もおられようが、茂憲公は藩主としては13代なのだが、上杉**代という数え方だと14代。これは家祖謙信を上杉初代と数えるためで、藩主とは代が一つ異なるのだろう。)

上杉記念館で戴いたのは、「献膳料理」。米沢牛のいも煮、丘ひじき辛子和え、うこぎご飯、館山りんごの寒天、鯉のことこと煮、塩引寿司、冷汁、味噌汁、おみ漬けの9品からなる伝統の料理膳である。確か2000円ほどであった。

上杉記念館(上杉伯爵亭) 伯爵亭の庭園

米沢の9品からなる伝統の郷土料理「献膳料理」 その解説

午後1時過ぎ、米沢を出発。建設中の米沢南陽道路を北上し一路上山市へ、更にエコーラインを経て蔵王ハイラインでお釜に午後2時45分頃到着。およそ100㎞のドライブ。

快晴である。熊野岳(1841m)、五色岳(1674m)に囲まれた深緑色のお釜がくっきりと姿を現して、我々を迎えてくれている。我々が立っている所は刈田岳(1758m)で、山頂には刈田峯神社がある。宮城県側、刈田岳東麓の遠刈田温泉にある「刈田嶺神社」と対になっており、山頂を「奥宮」、麓を「里宮」と言い、神体は、夏季に「奥宮」、冬季は「里宮」と、両宮の間を季節遷座している。主祭神は、天之水分神、国之水分神で、水の分配(水源地や水路の分水点など)を司る神である。

蔵王ハイライン(有料道路) 刈田岳から見る眺望 刈田峯神社「奥宮」

蔵王のお釜とそれを取り巻く熊野岳・五色岳(パノラマ写真)

山頂には伊達崇高公命願の碑(政宗七男で、1623年刈田岳噴火の際、刈田岳に上り天に命願しこれを鎮めた)があるが、昭和54年7月落雷で台石が破壊され倒壊、今も碑石に電流が走った跡が痛々しく残っている。

最初訪問時はお釜近くまで下りました 落雷で損傷した伊達崇高公命願の碑

往路と同じ道を引き返し、上山(かみのやま)温泉・古窯に到着は、午後4時半ころ。

上山温泉は、湯町・新湯・高松・葉山などの地区からなる温泉で、古窯は蔵王連峰を望む高台の葉山地区にある。古窯は20数年前に一度職場旅行の団体で利用したが、日本の旅館100選の常にトップクラスに挙げられる名旅館である。

古窯外観と名物女将 古窯の案内書 8階の部屋から見る上山市街と蔵王連山

8階の大浴場でメタケイ酸リッチなNa・Ca・塩化物・硫酸塩泉のまったり湯に浸かりながら、先ほど行ってきた蔵王連峰を眺め、午後6時からは2階の料亭平安の個室で「蔵王膳」を頂いた。大昔一度利用して感動し女房にも体験させたくて、と予約時に言ったようだが、それをちゃんとおもてなしに具現化し、1年遅れのサファイア婚ということで祝いの膳のしつらえで用意してくれた。更に、女将から私に祝箸、女房にポシェットがプレゼントされた。

8階の蔵王連山を望む露天風呂 寿のしつらえで用意された会席の始まり 蔵王膳お品書き

古窯という名は、建設時に1300年前の須恵器が沢山出てきて窯跡ということで付けられたようだが、わが和泉市にも巨大な窯跡が沢山見つかっており、須恵器の一大流通・集散地であったというお互いの共通点がある。古窯には多くの有名人が投宿しているが、楽焼ギャラリーにその足跡を残している。

女将からのプレゼント 著名人の楽焼ギャラリーの一部 ロビーの立派な胡蝶蘭

心に残るおもてなしを受け、出発時には朝刊と絵葉書とお菓子もいただいて、銀山温泉に向けお見送りを後にした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます