本日2回目の投稿です。

昨日(11/5)南禅寺のあと、永観堂、安楽寺、法然院へ足を伸ばしました。

永観堂(禅林寺)は中に入らず、入口付近だけです。

色づき開始です。

安楽寺、まだ青紅葉です。

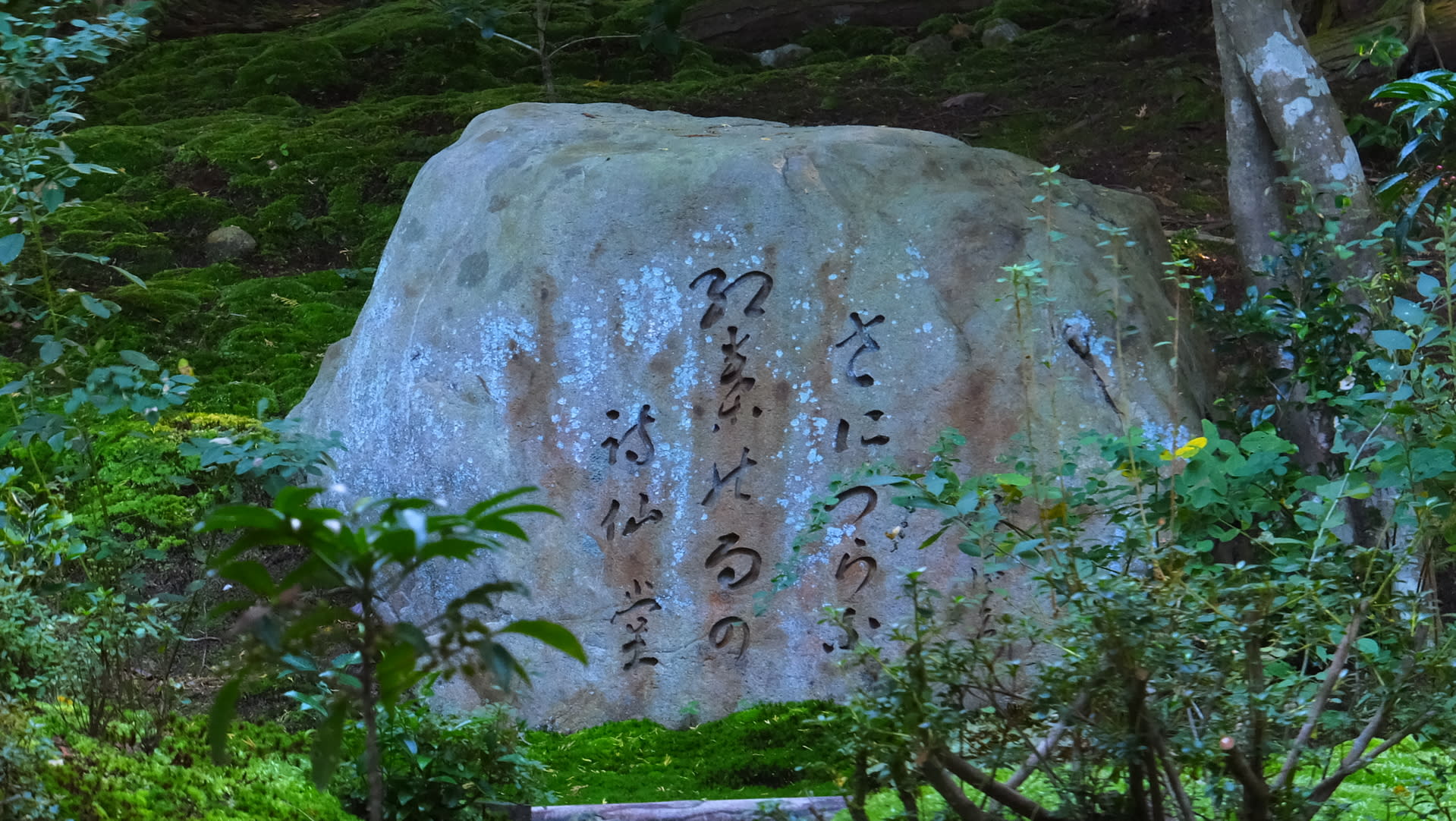

参道から見た法然院茅葺き数寄屋造り山門です。

ここも青紅葉ですね。

茅葺き山門から見た景色です。

先月の白砂壇はクイズにしました。

水に落ちたもみじと水に映るお月様でした。

今月はひとつは、もみじと銀杏、もうひとつは水流れるもみじです。

哲学の道です。

次はぐっと足をのばし、洛北赤山禅院です。

先日は曼殊院までしか行けませんでしたので、今回再チャレンジです。

参道も色づいてきました。

寒桜(10~2月開花)が咲いていました。

珍しい、桜と紅葉のコラボです。

こういうのを目の当たりにするのは、私は初めてです。

帰り道、修学院離宮前です。

ここの拝観は、宮内庁に事前申し込みが必要です。

入口付近はもう色づいています。

い

い