(画像は国立国会図書館のデジタルコレクションから引用)

冬の部の画賛に一見相応しいような月並俳句に見えよう。

しかし、この画賛句、非常に問題が多い。

まず、第一に意味がよくわからない。

炉開きになると床の間の掛け軸は、なぜ維摩像に替わるのだろう。それは、一般的、習慣的なことなのか…?

ところがこの画賛句、既に北畠健氏に指摘されているように元の句は、蕪村の

「炉ふさぎや床は維摩に掛替る」

なのだ。

炉開きと炉塞ぎでは、まるで季節が反対だから、これは実に問題だ。

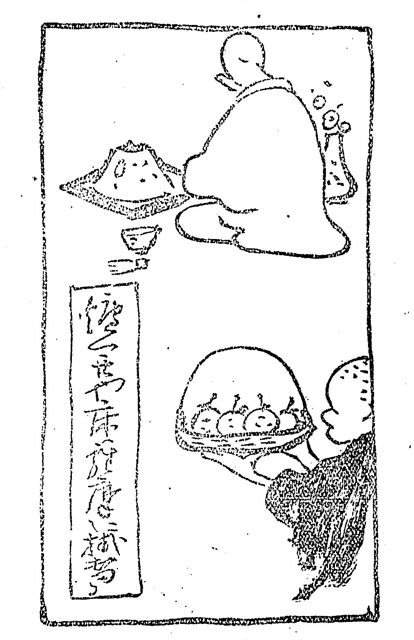

絵は柚味噌だから冬の部にあり、当然、「炉開き」の画賛句でなければならない。

だから、これでは全く画賛として解釈のしようがないではないか!

では、本来の蕪村の句

「炉ふさぎや床は維摩に掛替る」

とはどんな意味なのだろう。

これもなかなか解釈が難しい。

炉塞ぎの句としてよく例に挙げられているのだが、その意味を教えてくれるものはネット空間には無さそうである。

なぜ、炉塞ぎの季節になると、床の間の掛け軸が維摩像に「掛替る」のか?

維摩像にするのは、当時のある範囲の文人たちの習慣なのか、それとも蕪村だけの意味付けがあるのか?

そして、この「掛替る」は、「掛け替える」と読むべきなのか、「掛け替わる」と読むべきなのか?

こんな疑問が次から次へとわいてきた。

芋銭の(とり違え?または思い違いによる?)画賛の意味を解釈する前に、本来の蕪村の句の意味もどうにもよく解らないでいた。

それでお手上げ状態だったのだが、私の地元の図書館司書であるMさんの助力で、参考になる文献を探していただいた。次回はそれについて次に書いてみよう。