サムネールのクリックが面倒? ・・・表示方法を変えてみました。

ここは、沖縄中部うるま市、目的は・・・海中道路です。

那覇空港、2月中旬、空気が湿っている、やはり南国、10年振り位になるかな・・・。家族は数年前にも訪れていると思うが。

空港の2F東側から、渡り廊下を通り目の前のモノレール乗り場に移動する。

モノレールは、延伸工事中のようです。

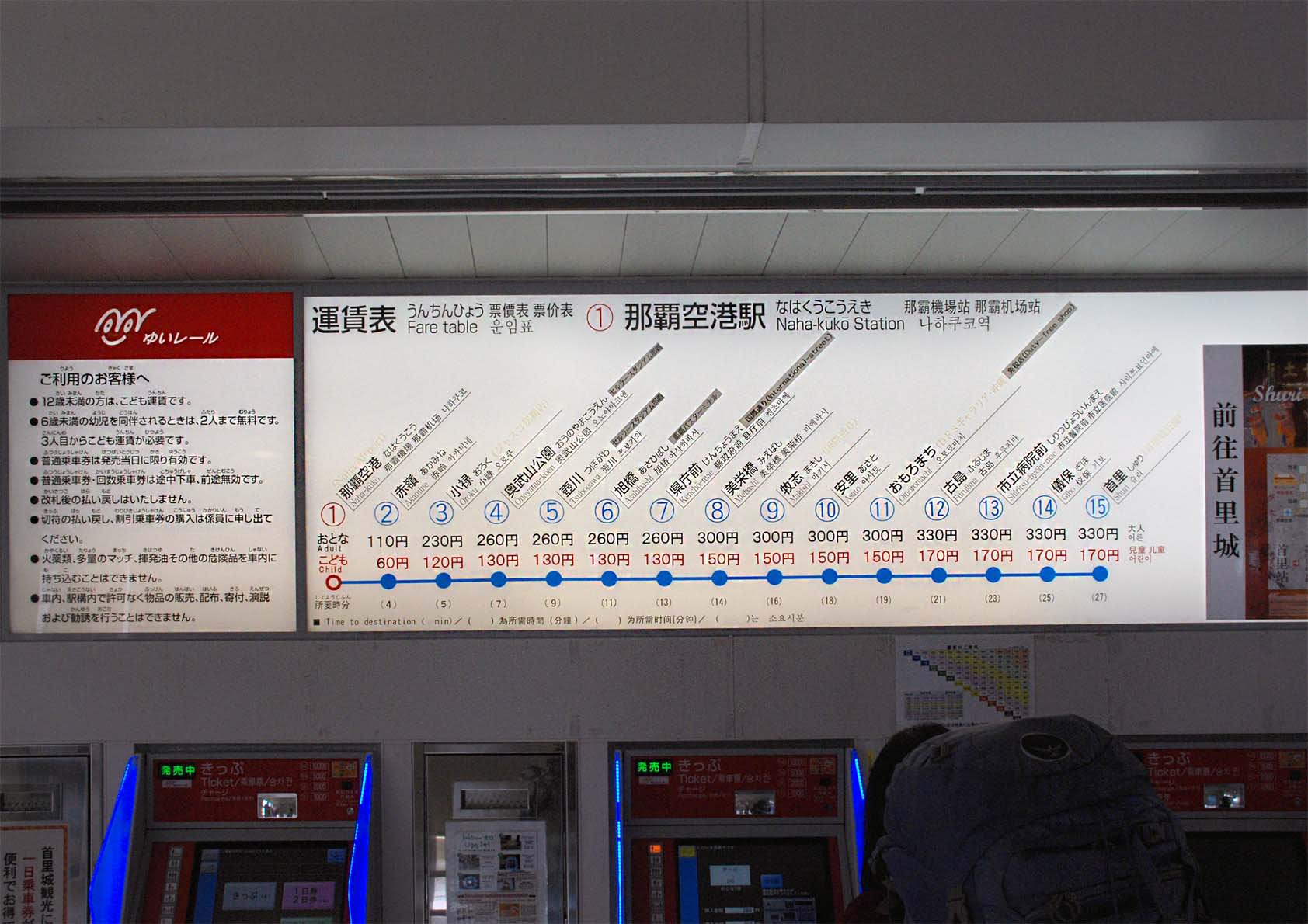

沖縄が誇る?交通機関です。 名称は、ゆいレールです。

那覇空港駅が始発駅です。

では、県庁に近い所で車を予約しているので、¥260-の切符を買いレンタカーを借りに行きましょう。

・・・平日昼過ぎ、・・・”海中道路に行こうと思うけど、迂回して高速載った方が良い?”・・・レンタカー会社の若い女性、・・・”高速?・・・使わないで、国道真っ直ぐいけば・・・”

ナビとETCの装備車を依頼しているので・・・、便利な世の中です。県内の有名観光地はコード番号を入力することでも目的地が登録できます。

このコード番号表を渡されて、”休業補償のオプションはどうされます?”

保険もすべて入った契約だが・・・面倒なやり取りは時間の無駄?・・・付けてと言うと、オプション金額が上乗せされたレシートだけがプリントされて、・・・渡された。

・・・那覇市内の国道58号は、片側3車線と広く走りやすい、渋滞も無く北上する。地元の人々で混み合うのは夕方以降か。

宜野湾市内で右折し東海岸側を北上する。片側2車線の中央の車線、60~70km位の流れが時々40~50kmになる。

左に車線変更し、遅い一団の車列をやり過ごしていたが、30分位でユックリ走ることにした。

多分80歳過ぎと思われる方達が、先頭でシッカリとハンドルを握られている、この方達は自分たちの生活道路を走られているのでした。

ここは長寿県、時の流れはユックリなのです。

そして、海中道路の案内が見えてきました。もうすぐです。

東京湾には、羽田空港付近、多摩川河口の海底、川崎~東京湾上の海ほたる、大井町と臨海部と多くの海底トンネルがあります。

しかし東京に海中道路は無いので、水族館のように水中トンネルになっているのでしょうか。

丘を下ると海が見えてきました。標識です。

海中道路西口。この先、道路両側に海水をシールドする防潮壁が続いているのでしょうか・・・。

そんなことは、やはりなっかたのです。海面より道路は高いようです。

平坦な道を進み、前方に橋脚が見えてきて、橋を渡ります。・・・海面から多少高くなる程度なので、この下は小型船舶の航行や、潮がよどまないようにしているのでしょう。

橋を下ると左側に張り出した埋立地が・・・ここが「海の駅」、寄ってみよう。与勝(ヨカツ)半島と、平安座島(ヘンザジマ)の中央付近です。

「あやはし館」・・・店内は1階は土産品や地元の物産品などが並んでいるが・・・販売員もお客も、誰もいなっかった。外に出ると話し声が別の場所から聞こえてくる。

多分併設しているレストランが近くにあり・・・接客で忙しいのでしょう。販売員が不在の店内は、居心地が悪いものです。直ぐに退館し、さてどうしよう。

・・・この付近の情報を、

この先の島で戦後、アメリカの石油会社が石油の備蓄基地を造るため、本島に2車線の道路を建設した、これが1971年。

1974年には地元に道路を無償で譲渡されます、海中道路という名称で呼ばれたのはこの頃からでしょうか、

県道に昇格し、1999年に現在の4車線、観光道路としても利用されるようになりました。全長4.75kmの道路。

名称が良かったですね! 海中道路・・・海面下をトンネルで無く、一部でも道路として走れるのでは?

・・・そんなことも無く、海原に埋め立てて道路を通した海中道路・・・これも観光資源です。

この日は、時より重い雲が発生しスカットした青空が望めない。

周辺には、浜比嘉島に架かる浜比嘉大橋のある風景や

奇岩のある風景、など

金武湾で自然を相手に幸運なシャッターチャンスにチャレンジできます。

では、戻ってグスクに行きましょう。・・・グスク?・・・世界遺産登録は、カタカナのグスクと表記することで登録されたそうです。

大中小含めた城や貴族の邸宅、神殿や墓まで離島を含めグスクと呼ばれるものがこの沖縄本島や離島一体を含めると400か所以上あるとのことです。

沖縄最初のグスク訪問は、この勝連半島の西側に向かいます。

・・・入口が工事中で車輛進入禁止、隣の道は、・・・これは歩行者?、周辺を見渡すと前方の道路反対側に駐車場がありました。

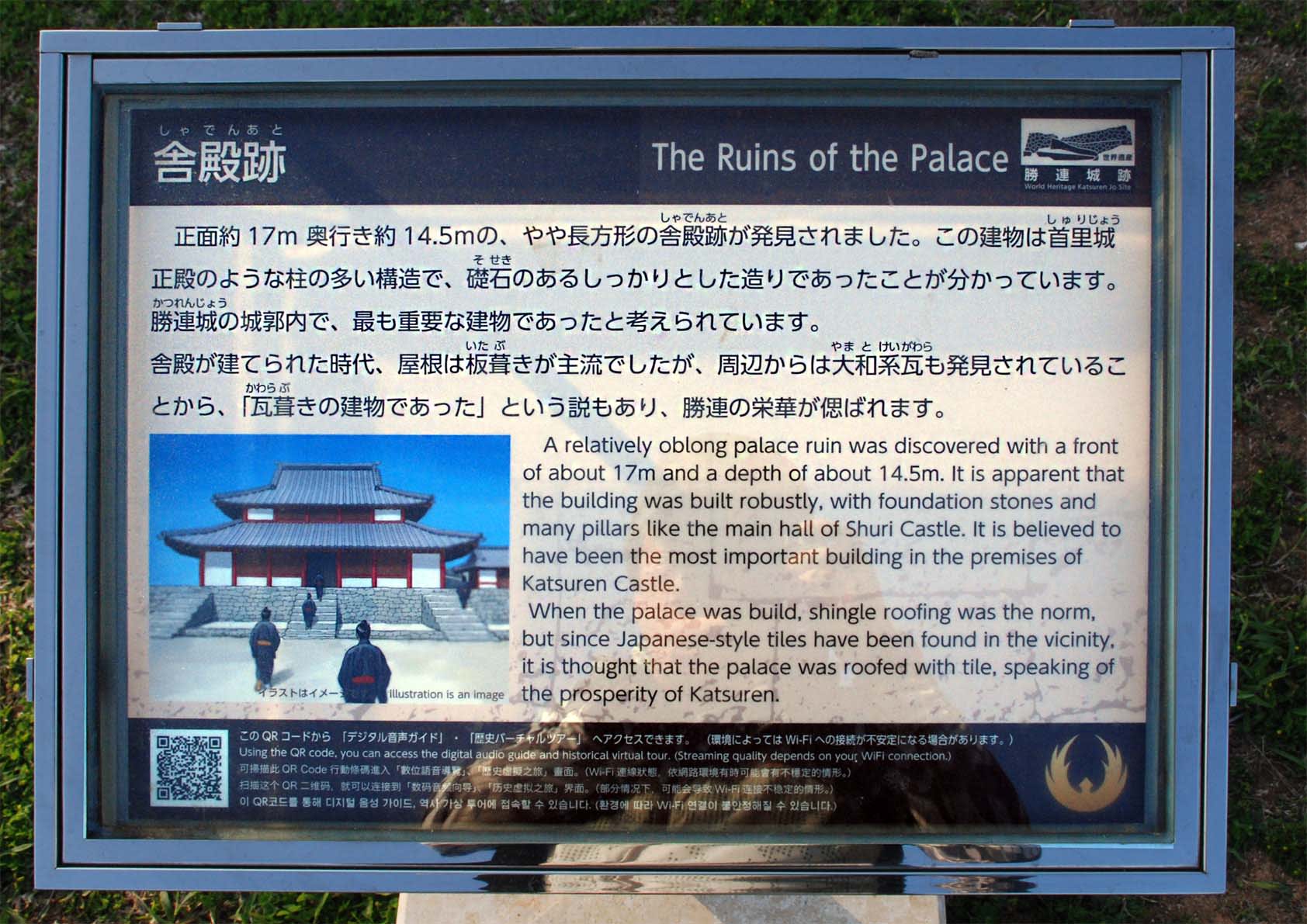

では、この入口から入りましょう。無料で公開しています。ここのグスクは親切に、案内板が数多く設置されていました。

工事車両と通行人を分離するためでしょうか、右カーブの道路をカットするように歩行者用の木製階段が一直線に伸びています。

全体図を押さえておきましょう。

階段を登り終え道路と合流すると、城壁の遺跡が見えてきます、正面に西日が・・・小走りに進むとその先に海原が・・・

・・・折り畳み傘?・・・開けないの?・・・貴女が主人公、自撮りが大流行です。

有名観光地に行って来ました・・・そんな証明する写真が必要なのでしょうが、自撮り棒、・・・電信柱と同じくらい自然な景観には障害物となる存在になってきました。

気を取り直して、四の曲輪から三の曲輪へ・・・

この場所に、この様な赤門がかつてあったという

なるほど、ここでは上段の二の曲輪と一対になり、大きな広場で儀式を行ったとあります

ここが現在の三の曲輪、

そして、他にもいろんな案内板がありました。

これが洞窟跡

では、先に進もう・・・新しく海側に作られた木製の階段を登ろう

先を急ぎすぎたか、・・・目の前の階段を登りと左側の城壁が目の前に現れる。

この遊歩道のような幅の城壁の上を進む、・・・途中で気が付いたがこの先は城壁で行き止まり、通行禁止です

二の曲輪で、大きく右に回り込むと上の曲輪に登ることができる。

せっかくですから、眺望を・・・、海側は急斜面、攻め上がることはできません。

せっかくですから、眺望を・・・、海側は急斜面、攻め上がることはできません。

戻って、二の曲輪の案内板を見てみよう。

や、火の神などが

あった場所とのことです。

目の前に最上階の石垣が見えた、ここも右側から登るようだが石畳が歩きにくく、失礼!・・横に木製階段が出来ていました。

石垣に近づくと・・・これが最後の階段です。

所々自然石を積み上げたのか、多分岩山を削ったのでしょう不揃いで凸凹の坂道がある。

500~600年も時が流れれば、当時と変わったところがあっても不思議ではないのだが

狭くなった階段の最上部で、振り返る。

ここが最上部、一の曲輪です。足元は岩山のような雰囲気です。・・・海側に案内図があります。

下を覗くと南西側は絶壁です。

案内板には、最初の四の曲輪の外側にも東の曲輪があるようです。

やや右手中城湾の先に見える陸地に中城城(ナカグスクジョウ)があり、その先に首里城があります。

この高台では、360度はるか彼方まで見渡せます。築城当時城主は何を考えていたのでしょうか、ライバルの動向でしょうね。

若き阿麻和利は勝連城第10代城主、・・・この湾の向こう・・・中城城の護佐丸は1458年落としたが、・・・その先の首里を焦って攻め込んだが、王府は落とせなかった。

この城に戻って籠城するも・・・1458年落城、ここ勝連城は滅亡します。

何があったのでしょう。

・・・、まだ見ていない北の方面を、パノラマでご覧いただきましょう。

失礼、修復工事中でした。・・・、フェンスの向こうには金武湾、太平洋の島々が・・・

・・・夕日が沈む前に・・・狭い階段を下ります。この幅です・・・足元をしっかり見ないと踏み外します。

この勝連城が栄えた時期は、15世紀、勝連城主 阿麻和利(アマワリ)時代、貿易で繁栄したようです。

当時この島では、北部本部半島の今帰仁城、中部の浦添城、南部の南山城らが争う戦国の世でした。

北部、南部を滅ぼして1429年、尚巴志(ショウ・ハシ)によって統一されたとあります。

琉球統一王朝は10年後尚巴志が亡くなると、その後は子や孫が即位するが短命で・・・王権争いが起こり統一から24年後、内乱で首里城は全焼する。

その様な時期に第6代王を継いだのが尚巴志の七男尚泰久でした。

新任の王は、クーデターが起きないように実力者を何とかしなければと思います・・・政略結婚で身内にする手がありました。

今帰仁城主の護佐丸は、父と共に戦った琉球統一の功労者で一番信頼できる実力者です。

一方、若き実力者が勝連城主の阿麻和利でした。

王は、阿麻和利の脅威から王府を守るため、護佐丸を勝連城と首里城の中間の中城城に居城替えをします。

さらに、護佐丸の娘を王の妻に迎え、王の娘を阿麻和利の妻として嫁がせました。

実力者の二人とは、義父と娘婿の関係になりました。

ところが、・・・忠臣の護佐丸に謀反の動きありと王に知らせが届きます・・・内偵すると軍事訓練の様子、実力の無い、経験の浅い者の判断は

・・・護佐丸を討てと・・・まるでドラマのようです・・・王府軍の大群を率いるのは・・・想像がつくでしょう。

謀反の動きと王に情報を流し、一番の実力者を王府の兵隊で攻める・・・この策略は、勝連城主 阿麻和利です。筋書き通りに中城城に攻め込みます。

・・・中城城の護佐丸は、24年間忠誠をつくした王府から謀反の疑いをかけられ・・・しかし、人間ができていたのか、無抵抗で一族と自刃されたそうです。

1458年中城城落城、忠臣 護佐丸 生前の記録は無いようで、この落城の時に歴史に名前が残されたそうです。

・・・さて策士 阿麻和利が次に狙うのは・・・もちろん王府・首里城です。

しかし、何故あせって攻め込んだのでしょう?

・・・策略がバレたようです・・・妻によって・・・信長が妹のお市によって義弟の襲撃を知らされたように

王の娘は、夫の襲撃を察知し付き人と勝連城を抜けだし首里城へ・・・25kmの道のりを数時間かけて向かいます。

・・・異変に気付いた勝連城主 阿麻和利は、妻が王に知らせれば策略がバレると思い、急遽兵をまとめ首里城へ向かいます。

一方、王府軍は知らせを受け、弱体とはいえ急ぎ守備態勢を整えます。

最初は攻勢の阿麻和利軍も、やがて落城させるのは困難と・・・勝連城に引き返します。

・・・何故、難攻不落と思われた勝連城が落城したのでしょう?

籠城している勝連城に、王府討伐軍を率いて攻め込んだ人物は・・・付き人でした。

阿麻和利に嫁いだ王の娘、その付き人で、勝連城から一緒に逃げ出した人物、

勝連城は難攻不落でも、今まで住んでいたお城です、・・・ついに落城しました。

ドラマのエンディング、・・・策士 阿麻和利 滅亡する!・・・でしょうか?

策士第6代王尚泰久、 護佐丸・阿麻和利の2大勢力を滅亡させ、琉球王国を強固な体制に・・・!と、テロップが流れたのでしょうか?

フゥ! ・・・絆も信頼関係も、忠義も誠も信用も・・・何かを犠牲にして、目的のために、でしょうか

・・・石段を下る途中で、気になった。この傾斜は、前に転倒しそうで危ない、上りは気にならなかったが。

高度な石組み技術があるのだが

悲惨な20世紀、そして今日の沖縄

・・・石段の坂道を登るには、踏み込み面が広く蹴上高さが小さいと女性が和服でも上りやすいが、斜面が多少急になると蹴上高さが大きくなる、しかし大きいと大股でないと上がれない

そこで踏み込み面を傾斜にして・・・高さを稼いでいるのかな?

階段が気になりながら、高速道路の沖縄北ICに向かいます。