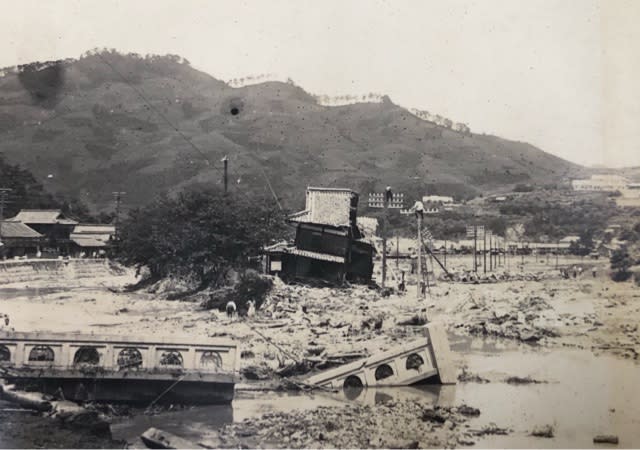

国立歴史民俗博物館にて、愛媛県宇和島市吉田町の秋祭りが紹介されています。平成30年7月豪雨の被災を乗り越えようと前を向いて秋祭りを実施。昨年の秋祭りには国立歴史民俗博物館の先生方もお見えになって、展示の運びとなりました。会期は11月4日までです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集展示 よみがえる地域文化 国立歴史民俗博物館ホームページより

東日本大震災以降、日本列島はいつ災害に襲われてもおかしくないという認識が社会の隅々にまで浸透しつつあるように思われます。さらに地域社会の過疎化や高齢化にともなって、地域のなかで保持継承されてきたさまざまな資料が亡滅したり、著しい変容の危機にさらされたりしています。

しかしその一方で、地域文化の持続や復興に取り組もうとする営みもさまざまなかたちで行われています。今回の展示では、宮城県の気仙沼、福島県の只見、岩手県の岩泉、愛媛県の吉田(宇和島市)などにおける災害とそこからの復興のなかで、改めて確認されたさまざまな資料に光を当ててみます。

被災地における祭りの継続にまつわる努力や工夫、瓦礫の中から見いだされた資料からうかがえる地域のなかの交流関係、かろうじて亡滅から免れた資料の分析による新たな地域史の可能性、さらには生活の危機に対応する文化の伝統などを写真・映像などを交えて紹介し、それらを通じて現代における地域コミュニティの文化的可能性について考えてみたいと思います。

※なお、この特集展示は人間文化研究機構広領域連携型基幹研究「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」による成果発信の一環です。