『対話=ダイヤローグの捉え』

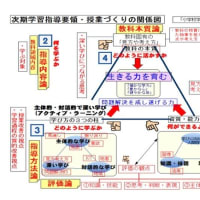

次期学習指導要領では、授業改善の視点として、「主体的・対話的で深い学び」が謳われている。全ての教科・領域に汎用的に当てはまることを想定している。

「対話的」の捉えを考察すると・・・。

授業における「対話的」の方法は、①「先生と学習者」 ②「学習者同士」 ③「学習者と学習対象物」 ④「学習者とICT」 ⑤「学習者と外部講師等」などが考えられる。

授業における「対話的」の意義や捉えは、「対話とは、意識や行動を変化させる創造的なコミュニケーション」なのである。

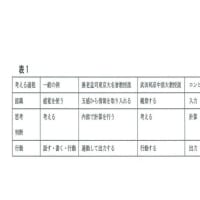

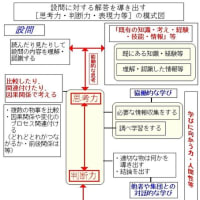

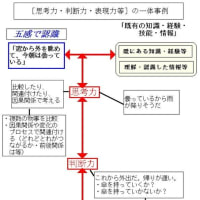

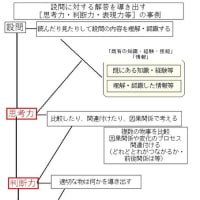

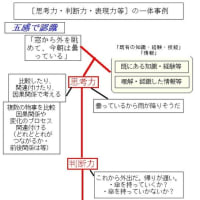

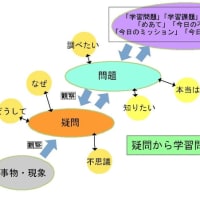

授業本時のめあてである「学習問題」や「学習課題」「今日のはてな」「ミッション」などを「先生と学習者や学習者同士との対話」により設定する。めあてが決まり、解決のための「見方」である「目のつけどころ」や「切り口」「とっかかり」を「対話」を通して気付かせ、確認して自力追究の武器にさせる。

観察では見る視点がそうである。物語の登場人物の気持ちでは、「出来事」とそのことによって起こった「反応」に着目させることである。

さらに、追究の過程で見つかったことを「考え方」である比較、関係付けなどの「頭の働かせ方」を、これもまた「対話」によって想起、意識させ、本時のまとめ、結論に至らせる。

かように、授業おける「対話」は極めて重要な位置を占めている。「対話」を通すことによって、授業が展開し深まるのである。

ちなみに、会話=カンバーセッションと、討論=ディベートとの違いを明確にしておきたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます