プロフィール

バックナンバ

バックナンバー2

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

new 連載 15

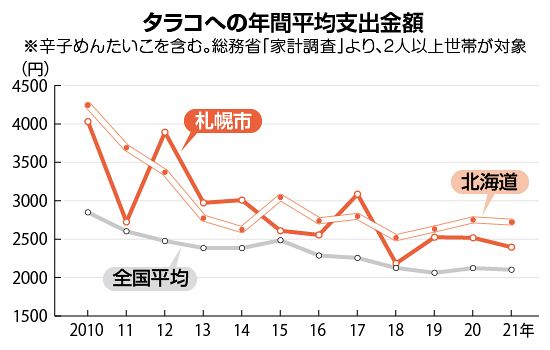

タラコ消費金額減少傾向

は年々減少する傾向にあり

ます。総務省「家計調査」

によると、2人以上の世帯

のタラコ(辛子めんたいこ

を含む)への年間支出金額

は2102円と10年前か

ら約2割減っています。塩

分の高さなどを敬遠する消

費者が増えているためか、

北海道でもとくに札幌市の

世帯の支出金額は低くなっ

ています。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 14

国産品高値に客離れ不安

札幌市中央卸売市場の卸売

業者カネシメホールディン

グスによると、同市場では

国産の原料を使ったタラコ

は、外国産原料でつくった

タラコに比べて1・5倍高

い卸値で取引されています。

高級品として引き合いが強

いことは、北海道の生産者

にとって喜ばしいことです

が、懸念もあります。渋谷

社長は「原材料価格の高騰

を受けて、北海道産原料の

タラコはますます高級品に

なっています。値段が高く

なりすぎて、客離れが進ま

ないか心配です」といいま

す。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 13

輸入物も大切な資源

前浜で漁獲したスケソウダ

ラの卵を使う場合、新鮮さ

を大切にするため、腹から

取り出したらすぐ、味付け

をします。一方、輸入する

スケソウダラの卵は味のつ

いていない状態で冷凍で届

くため、販売の状況をみな

がら、必要な分だけを解凍

して味を付けることができ

ます。渋谷社長は「輸入も

のは客の注文に合わせて、

ワサビやうす塩など臨機応

変に味を変えることができ

ます」と教えてくれました。

国産原料ならではのおいし

さがある一方、流通の柔軟

さという意味では輸入原料

も大切な存在になっている

そうです。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 12

タラコ食べない文化

タラコを食べる文化のない

外国の漁船は、スケソウダ

ラの卵を海に投げ捨ててい

たそうです。それではもっ

たいない。渋谷社長の父で

創業者の猛さん(故人)は、

外国船が水揚げしたスケソ

ウダラに入っている卵を虎

杖浜に冷凍で持って帰れな

いかと考え、1972年ご

ろから輸入を始めました。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 11

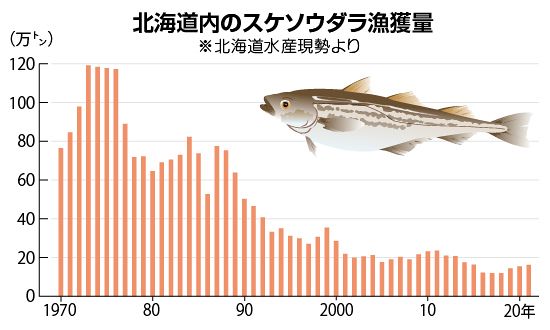

乱獲の時代も

まったのは1935年(昭

和10年)ごろでした。昭

和初期まで、スケソウダラ

の卵は使い道が乏しく、畑

の肥料になる魚かすの原料

として安価に取引される存

在でした。一部の漁業者が

タラコの生産、販売の先進

地だった後志管内岩内町か

っかけだったそうです。当

時、スケソウダラは豊漁で

原料に事欠くことはありま

せんでした。ただ、197

7年に200カイリ漁業水

域が設定されるまで、虎杖

浜の沖合には国内外から大

型船がやって来て、スケソ

ウダラをどんどん漁獲して

いきました。乱獲によって

前浜のスケソウダラは減少

していきます。「資源の枯

渇によって、虎杖浜ではタ

ラコ加工業者の倒産も出ま

した」(渋谷社長)

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 10

キャラクターも活用

キャラクターをパッケージ

デザインに描いた商品や、

タラコが入ったチーズや手

羽先などの加工品も多く扱

っています。これまでタラ

コを積極的に食べてこなか

った層も店にやってくるそ

うです。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 9

出店は大きな宣伝に

市場にオープンした「竹丸

渋谷水産 札幌直売所」に

は、大きなタラコの看板の

物珍しさにひかれてか、外

国人観光客や地元の買い物

客が次々と入店していまし

た。1962年創業の同社

ですが、虎杖浜以外への出

店は初めてです。渋谷社長

は札幌進出を決めた理由を

「場外市場は観光客への格

好の宣伝場になります。毎

年冬になると虎杖浜まで買

いに訪れてくれている常連

客からも長年、札幌への出

店を要望されていましたか

ら」と話します

(次回に続く)。

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 8

タラコ屋のプライド

するタラコと辛子めんたい

こを取り扱っています。社

長、それにしても専門店の

出店とは、思い切りました

ね。「北海道のタラコのブ

ランドを確立させないとね。

タラコ屋のプライドを懸け

てますよ」めんたいこを含

むタラコの需要はずっと減

少傾向が続いています。需

要はいかにすれば回復する

のか。加工業者は新たな取

り組みを加速させていまし

た。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 7

場外市場に専門店開店

が多くつくられ、全国に販

売してきました。ただ、近

年は福岡県で多くつくられ

ている辛子めんたいこの方

が知名度が高く、消費量も

押されているそうです。

いめんたいこ』だと思って

いる人も多いんですよ」。

虎杖浜の加工業者、竹丸渋

谷水産の渋谷敏幸社長はタ

ラコが脇役に甘んじている

現状の打破に動き出します。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 6

皮が薄く一粒に存在感ある

料が北海道産なのかどうか、

意識してタラコを食べたこ

とはありません。しかし、

このタラコ丼は明らかにこ

れまで食べ慣れてきたもの

とは別物だと分かります。

一粒一粒に存在感がありま

す。そして、舌に訪れる濃

厚なうま味。いやー、タラ

コってこんなにおいしかっ

たでしたっけ。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 5

食べ比べレば違いが判る

てタラコを製造するカネシ

メ松田水産の松田幸男社長

は、「北海道産は、外国産

の卵を使ったタラコに比べ

て舌触りが滑らかで、強い

うまみがあります。まあ食

べ比べたら違いが分かるは

ずですよ」と自信満々です。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 4

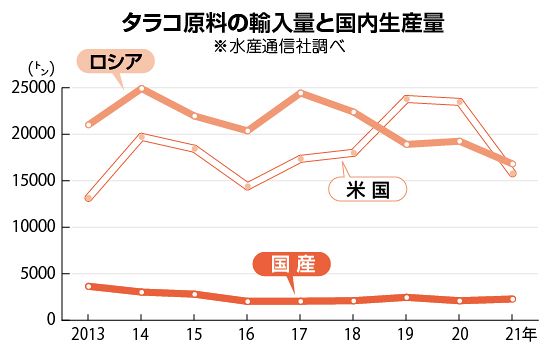

現在外国産が9割

たスケソウダラの卵を輸入

してつくったタラコが増え

ています。現在は、国内で

消費するタラコの9割以上

を占めています。水産通信

社(東京)がスケソウダラ

の漁獲量をもとに推計した

タラコ原料の生産統計によ

ると、2021年は国産が

2290トンでした。これ

に対し、ロシアからの輸入

量は1万6809トン、米

国からは1万5802トン

とそれぞれ国産の約7倍に

達しています。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 3

ダラの卵です。半世紀ほど

前まで、国内で消費される

タラコのほとんどが北海道

で漁獲したスケソウダラの

卵からつくられていました。

しかし、近年はスケソウダ

ラの漁獲量が減っており、

国産原料を使ったタラコは

生産量が減少しています。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

連載 2

高級ギフト品として

虎杖浜がもっとも慌ただし

くなるのはスケソウダラの

卵が成熟する12月です。

虎杖浜の加工業者は、年末

までに従業員総出で塩漬け

加工し、製品を冷凍して通

年で販売します。虎杖浜の

タラコは高級ギフトとして

全国で販売しており、カネ

シメ松田水産の作る高級品

には100グラム1100

円ほどの値が付いていまし

た。

(次回に続く)

辛くない明太子 需要減に

直面する北海道産たらこ

新連載 Ⅰ

胆振管内白老町虎杖浜には

タラコの加工場が数軒並ん

でいます。そのなかの大手、

カネシメ松田水産の加工場

では前浜で水揚げしたスケ

ソウダラの卵を使ったタラ

コを製造しています。塩水

を混ぜた調味液に一晩漬け

た後、さらに低温で4~5

日間かけてじっくり熟成さ

せます。つややかなピンク

色に仕上がったタラコは、

大きさや色で選別され、木

箱に丁寧に詰められていき

ます。

北海道新聞

(今回新連載です)

ラーメン進化人気全国 new

区海外進出も 最終回 10

副読本を使って学習

8~9月、この副読本を使

って学習。本来は製麺工場

で製造過程を見学したり働

く人の話を聞いたりするの

だが、コロナ下のため教室

で実施。子どもたちは「食

べたいなあ」などと言いな

がら、ラーメンがどのよう

にできるかを学んだ。担任

の乙坂翔大教諭(26)は

「ラーメンは給食でも人気

メニューなので子どもたち

も学習に意欲的。地元産業

を知る上で価値のあるテー

マ」と意義を話す。白石区

の道内製麺大手の西山製麺

は、コロナ禍前の2019

年度まで、市内小学校の工

場見学を無償で受け入れて

きた。その数は年間180

校の約1万4千人に上る。

西山隆司社長(64)は「

子どもの頃から地元の食文

化を学ぶことで愛着を深め

られる。ラーメン好きが増

えてほしい」と期待した。

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 9

社会科の副読本にも掲載

ている社会科の副読本の中

には、地元産業の学習でラ

ーメンを取り上げているも

のもある。子どもたちは工

場見学などを通じて、地域

の食文化への興味を膨らま

せている。「工場でつくら

れたラーメンは、札幌市内

のほか、北海道内のかく地

や、東京・沖縄など、全国

かく地へも送り出されてい

ます。最近は、外国へも多

く送られています」。市内

の小学校の多くが採用する

社会科の副読本「わたした

教育評論社)では1987

年から、地域産業を学ぶ単

元「工場の仕事」でラーメ

なテーマを通じ工場の仕組

みを学ぶのが狙いだ。

(次回最終回です)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 8

ーメンについては諸説ある。

有力とされるのが、100

年前の1922年(大正1

1年)、札幌市北区の北大

正門近く(北9西4)の「

竹家食堂」で提供された麺

料理だ。元札幌市職員で「

まち歩き 札幌の歴史」の

著書もある赤谷正樹さん(

71)などによると、中華

料理人王文彩さんが、塩味

にしょうゆで色をつけたス

ープに麺、メンマ、長ネギ

を添えて作った料理が最初

とされる。店のおかみの大

久タツさんが、料理が出来

上がった時に王さんが言う

感にヒントを得て「ラーメ

ン」と名付けたという。

ラーメン進化人気全国 new

区海外進出も 連載 7

多様なラーメン登場

な変化も出てくる。かつて

は昔ながらのみそラーメン

を売りとする店が多かった

札幌で、「つけ麺」「えび

そば」「トマト麺」など個

性的なラーメンで勝負する

多様な店が登場。ラーメン

は外国人観光客や海外から

も熱い視線を向けられるよ

うになり、海外進出するラ

ーメン店も増えた。現在市

内には700~800のラ

ーメン店があり、毎年その

うち2割は入れ替わるとい

われている。元祖さっぽろ

ラーメン横丁会の藤沢浩二

会長(58)は「札幌市民

は慣れ親しんだ味がDNA

に刻まれている一方、新し

い物への感度も高い。『昔

ながら』の店と新しい店が

共存しながら新しいラーメ

ン文化をつくっていってほ

しい」と話した。(長峯亮)

(次回に続く)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 6

1000店舗がひしめく

隆司さん(64)は「戦後

の屋台時代から多くのラー

メン関係者の努力と、お客

たのが札幌ラーメン。熱狂

的サポーターたちのおかげ

で文化として根付いた」と

感慨深そうに語る。その後

ポロ一番みそラーメン」(

よる家庭への浸透、全国的

なラーメンブームもあり、

札幌ラーメンは有名ラーメ

ンの地位を確立。新たな時

代に入る。札幌には道内外

各地の名店が続々と出店す

るようになり、ピーク時の

90年代には千店以上がひ

しめく全国有数のラーメン

激戦区となった。

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 5

みそ用麺の開発

このころ、みそラーメン用

に開発された麺の存在も大

きい。当時中央区にあった

ラーメン屋台「だるま軒」

で製麺担当だった西山孝之

さん(故人)が、味の三平

の依頼で開発に着手。それ

までの主流は細く軟らかい

麺だったが、みそラーメン

に合う卵入りでコシの強い

中太縮れ麺を開発した。歯

応えとスープとの絡みが良

く、札幌ラーメンの麺の原

型となったとされる。西山

さんは53年に道内製麺大

手の西山製麺(札幌)の前

身となる西山製麺所を設立。

同社には味の三平の繁盛ぶ

りを見た他のラーメン店か

ら「みそラーメンを出した

い」と、麺の注文やタレ作

りの指導依頼が殺到した。

(次回に続く)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 4

みそ汁に

同店2代目店主で息子の秀

雄さん(79)は「『みそ

は体にいい』が持論のおや

じは、栄養価の高いラーメ

ンを提供しようと、みそ汁

をヒントに提供し始めた。

野菜炒めも添え、栄養バラ

ンスを考えた」と父の思い

を語る。「豚汁に麺を入れ

てと頼まれたのが始まり」

との説もあるが、秀雄さん

は「あれは都市伝説。おや

じは『俺が考えたのに』と

言っていた」と振り返る。

みそラーメンは雑誌「暮し

の手帖」にも取り上げられ

評判となった。市内でみそ

ラーメンを提供する店が一

気に増え、札幌ラーメンの

存在を全国に広げた。

(次回に続く)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 3

54年札幌みそラーメン誕生

当時は食糧難もあり、屋台

は大繁盛だった。札幌市教

育委員会編「さっぽろ文庫

札幌食物誌」には「大陸か

らの引揚者が手軽な食べ物

として広めていった。終戦

直後という食糧事情もあっ

て、日本ソバよりも脂肪分

が多く、カロリーの高い割

には安価なことから、もて

はやされるようになった」

と記されている。だが、こ

のころの札幌ラーメンは全

国では無名に近かった。札

幌名物となった陰には、ラ

ーメン作りに情熱を注ぐ人

たちの存在があった。その

一人が当時ススキノで「味

の三平」を営んでいた大宮

守人さん(故人)。当時し

ょうゆや塩での味付けが多

かったが、54年ごろ、み

そ味で野菜たっぷりの新ラ

ーメンを考案。約70円で

売り始めた。札幌ラーメン

の代表格みそラーメンの誕

生だ。

(次回に続く)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 連載 2

定番のご当地グルメ

「札幌に来たからにはラー

メンを楽しみにしていた。

麺は食べ応えがあるし、こ

っちは寒いから、熱いスー

プが体にしみるね」。9日、

出張で札幌市中央区の繁華

街・ススキノの「元祖さっ

ぽろラーメン横丁」に訪れ

た東京都の会社員斉藤浩祥

(ひろひさ)さん(47)

は、みそラーメンをすすり

ながら満足そうに話した。

今や定番のご当地グルメと

なった札幌ラーメン。札幌

で初めてラーメンが提供さ

れたのは、100年前の1

922年(大正11年)と

される。その後、市内の食

堂や喫茶店でも売られたが、

戦中の物資統制で一時期姿

を消し、戦後に屋台で再び

提供され始めた。

(次回に続く)

ラーメン進化人気全国

区海外進出も 新連載 1

札幌市が誕生してからの10

0年間で、市民は独自の食文

化も生み出した。その一つが

札幌ラーメンだ。黄の縮れ麺、

たっぷりの野菜、代表格のみ

そ味をはじめとする油膜が張

られた熱々のスープ。戦後の

食糧難も背景に栄養とおいし

さを追求し改良が重ねられた

ラーメンは、市民に愛され、

観光客にも人気の全国区の札

幌発グルメとなった。なお進

化を続ける札幌ラーメンのル

ーツと変遷を探った。

北海道新聞

(今回新連載)

香りを漂わせるマシン new

行動変えるか 最終回 11

未來を嗅ぎ分ける

ここ数年、ラーメンやギョ

ーザなどの自販機が増えて

いるが、そこに設置すると

購買率が上がるかもしれな

い。大型の商業施設には、

フロアマップをデジタルサ

イネージで表示していると

ころもある。「この飲食店

に行きたいなあ」と思った

ときに、その場所をタッチ

すれば、店の料理の香りが

漂う… といった使い方も考

えられる。まだまだ未開拓

の分野なので、消費者にウ

ケるかもしれないし、ウケ

ないかもしれない。未来の

ことは誰にも分からないが、

同社の関係者は「そこに商

機がある」と嗅ぎ分けてい

るに違いない。

(次回に続く)

香りを漂わせるマシン

行動変えるか 連載 10

サンプルや看板付近が

アンビセントはまだ実用化

されていないが、どのよう

なシーンでの使用が考えら

れるのか。冒頭で紹介した

ようなパンケーキの香りは、

カフェのサンプル付近だと

相性がよさそうだ。焼き肉

の香りもかがせてもらった

ところ、確かに肉を焼いた

ときの香りがした。となる

と、店の看板付近での設置

が考えられる。

(次回最終回です)

香りを漂わせるマシン

行動変えるか 連載 9

目と鼻から訴求

劇場やライブ会場などで、

郡さんは香りを漂わせてき

た。その実績を受けて、ど

のような変化があったのだ

ろうか。「自販機の横に設

置したい』『スーパーの店

内で香りを漂わせたい』と

いった声が増えてきました。

人感センサーを搭載した装

置を完成させたわけですが、

デジタルサイネージと組み

合わせることで、目と鼻か

ら訴求できるのではないか。

このようなことを考えてい

て、現在は新たな開発を進

めています」(郡さん)

(次回に続く)

香りを漂わせるマシン

行動変えるか 連載 8

ケースバイケース

また、ライブによっては、

観客が立つことがある。と

なると、鼻の位置が違って

くる。全員が座った状態を

想定して、香りを噴射した

ものの、そのときのライブ

は盛り上がったこともあっ

て、観客が立ち始めたのだ。

そうすると、前列にたくさ

んの壁ができてしまって、

後方の人たちにうまく届か

ないこともあったそうだ。

(次回に続く)

行動変えるか 連載 7

ライブは人の息が影響する

例えば、ライブ会場で香り

を漂わせることになったと

しよう。もちろん、リハー

サルを行うわけだが、そこ

でうまくいっても、本番で

はうまくいかないことがあ

った。なぜか。人の息であ

る。当たり前の話になるが、

人間は息をする。吸って吐

くという行為によって、香

りの滞留が違ってくるのだ。

リハーサルでは人がいない、

しかし本番ではたくさんの

客が詰めかける。人数によ

っても違うし、会場の広さ

だけでなく形状によっても

違ってくる。

(次回に続く)

香りを漂わせるマシン

行動変えるか 連載 6

最初はうまくいかなかった

どのような仕組みで香りを

漂わせているのかというと、

舞台の袖にはスピーカーが

並んでいる。その前または

横に機材を設置して、大き

なファンを回すことで、空

間に香りを漂わせているの

だ。1秒で5メートル先まで

香りを拡散できるそうで、

計算上では大きな会場でも

問題なく漂わせることがで

きる。が、しかしである。

駆け出しのころ、経験が不

足していたこともあって、

うまくいかないことが続い

たのだ。

(次回に続く)

香りを漂わせるマシン

行動変えるか 連載 5

開発のきっかけは

それにしても、なぜ香りを

漂わせる装置を開発したの

だろうか。郡さんはもとも

とアロマセラピストとして

働いていたわけだが、ある

人からこのようなことを言

われた。「自分は舞台の特

殊効果の演出をしている。

煙を出したり、花火をあげ

たりしているが、芝居のワ

ンシーンで香りを体感でき

るような演出をしたいと思

っている。手伝ってくれな

いか」と。郡さんにとって

は、畑違いの仕事である。

香りをつくる技術や経験は

あるものの、ステージで演

出できるような機材は持っ

ていない。「舞台演出って

なに?」といったレベルの

素人だったが、依頼があれ

ば仕事を引き受けることに

した。大きな劇場だけでな

く、ライブ会場、ファッシ

ョンショー、企業のイベン

トなどで香りを演出するこ

とに。

(次回に続く)

プロフィール

バックナンバ

バックナンバー2