琵琶湖の底に遺跡がいっぱい

=その一つ葛籠尾崎湖底遺跡のお話=

県主催の歴史講座を受講して

(この日記の掲載: 9月21日~9月27日)

世界的に見ても稀で琵琶湖の個性とか

葛籠尾崎(つづらおざき)、左に竹生島 琵琶湖北端の赤い点が

葛籠尾崎遺跡

滋賀県文化財学習シート:滋賀県教育委員会事務局文化財保護課より)

私の故郷、葛籠尾崎:湖底から完形の土器が

葛籠尾崎(つづらおざき)、半島です。私kennyがその近くの塩津(現在

の長浜市西浅井町)に住んでいた時、その湖底に古い土器が一杯

埋まっているとぼんやりとは聞いていました。もっとも近くの賎ケ岳

合戦の方が地元ではもっと有名で誰でも知っている話題です。どうし

て? いずれ調べてみたいと思っていました。

葛籠尾崎湖底遺跡出土土器

写真:「水中考古学の世界」安土城考古博物館編より拝借

連続講座(滋賀県主催)で!

塩津を離れて以来何かの機会毎にぼつぼつと思っていましたがあり

がたいことです、期せずして過日滋賀県主催の講座でお話がありまし

た。講師は今回も大沼芳幸氏(前回は信長と大船について)安土城考

古博物館副館長です。

(同書より拝借)

葛籠尾崎の湖底から縄文~平安時代の土器、漁師の網に・・

地元の湖の遺跡です。ぜひ知っておきたいです。さて発見された土器

はなんと縄文時代から平安時代だそうです。特徴を箇条書きします。

・水深数4m~70mに存在 ・大正13年に地元漁師の網に

掛かってきた ・土器の多くが完形(割れていない) ・口を上

に向けて沈んでいる ・土器に湖成鉄が付着している、など

です。

さて、なぜ?、一番知りたいこと

大沼先生の私見は、難破説と祭祀の複合です。

(同書より拝借)

それは、

・地元では船の難所と怖れらていた ・丸木船の航行能力では荒

波に弱い ・ところがその場所は琵琶湖航路の重要部分 ・危険

なところゆえ航行安全への祈りがあったはずでこれを示唆する

ように生活には役に立たない(捧げ物)土器が存在

その他の説

・地すべりによる湖中への落下 ・地震による遺跡の陥没 ・地震

による遺跡の地すべり ・河川運搬説 ・水葬説 ・集積物廃棄

説です。

(同書より拝借)

当地には鉄穴(じんつぼ)遺跡があり、鉄生産にかかわる遺跡の可能

性も指摘されてきたそうです。

琵琶湖は運河

昭和初期まで、つまり現在の国道8号線や鉄道の普及までは琵琶湖

は日本で一番重要な運河として機能したことは明らかです。このブログ

でも取り上げた丸子船、塩津港、琵琶湖の津波で航行の安全を祈願

する神社が押し流されたなどの事実が証明します(この項はKenny)

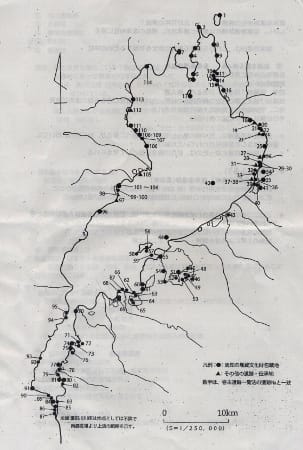

当日配布の資料(遺跡分布図) 葛籠尾崎、竹生島、塩津湖(同書より)

今回の講座では:琵琶湖には100カ所を超える湖底遺跡が

琵琶湖全般の湖底遺跡が対象でした。ただここではKennyの興味で

葛籠尾崎を取り上げました。お話では粟津湖底、唐橋遺跡、針江(高島

市)などなどの紹介がありました。詳細は「水中考古学の世界」 びわこ

湖底の遺跡を掘る にあります。(安土城考古博物館編)

先に紹介の書物 湖底調査のご苦労、大沼先生も・・・

お礼とお詫び:

講師の大沼先生のお話を聞き違いや勘違いで日記を書いているかも

しれませんがどうか素人の趣味とお許しください。また今回は掲載写真

の全てを関係機関の書物からお借りしました。葛籠尾崎湖底遺跡の

詳細は上述の書籍や滋賀県文化財学習シートなどをご覧ください。

なお、当日記で本件を取り上げることについては主催者の承諾を頂い

ております。

今日もご覧くださいましてありがとうございました。