伊吹山のここがわからん

=なるほどそうやったんや=

県主催の講座、伊吹山の文化的景観に参加して

(Kennyの滋賀より情報発信)

講師先生の紹介

米原市教育委員会文化財保護室の高橋順之氏です。先生は地元の

お生まれで伊吹山を見て 歩いて育ち 伊吹山そのものでしてお話しに

現実味、迫力があります。講座の会場は県立安土城考古博物館です。

名神高速 伊吹SA付近から早朝の伊吹山

いい山です、伊吹山

毎年少なくても3回は伊吹山に登ります。麓の上野から2時間50分

もあれば山頂です。真冬は誘われてもごめんですが春、初夏、晩秋

の伊吹山は山でこその風景が格別です。それは平地での、800m

1370mのそれぞれの自然がそこにはあるからです。また伊吹山は

お花の山で有名です。

日本武尊石像 (大正元年建立)

ここになぜこの像が

日本武尊(やまとたける)が東の国征伐から帰る途中伊吹山に荒神

がいることを聞きその荒神を征伐するために伊吹山に登ります。

山頂近くに達すると大きな白いイノシシが現れたため弓矢で威嚇し

さらに進んだところ急に熱を出し気を失います。このイノシシは山の

神の化身で怒りにふれたからです。 怪我をして退散、醒ヶ井に流れ

る地蔵川の湧水、居醒の清水で傷を癒すがその時の怪我が元で能

褒野(三重県亀山市)亡くなりました。石像は亡くなった三重県の方を向

いています。(この項、ブログ伊吹山もりびと会から大意を引用させて頂きました)

講座当日の画像資料

伊吹山のここがわからん

ところで、1合目を過ぎると視界を遮る樹木がない。その上一部を除

き山頂までは草原を歩いているようで夏は日陰がなくて難儀します。

崖っぷちにお堂が、あれは何んだ? なんで伊吹山に山容を変える

程のセンメント工場が出来たの? 伊吹もぐさ、等々他にも私にとって

この山には知らない事がまだ一杯ありますがこれらの疑問がこの講

座で一気に解消です。

草刈り場 (長方形の白い部分)

雪がれば五合目から上の草刈り場がなお一層はっきりします。そうか

草刈り場でしたか、それでここは下から見ても いつ歩いても草原に

見え 草原そのものだったんです。昭和30年頃までは一合目から山頂

までお花畑だったそうです。そしてここは地元住民の生活の糧を得る

重要な山でした。それは薬草、農耕用牛馬の餌、肥料用の草をここ

で採取し、麓に降ろしていました。薬草は元々あったそうですが 織田

信長がポルトガル宣教師に命じてヨーロッパから持ってきた薬草を植

えて薬草園を開かせたことで伊吹山は薬草の山となりました。

高橋先生は当時の何枚もの写真(モノクロ)で解説されましたが残念な

がら写真提供者の許可を得ていませんのでここに掲載は出来ません。

作業の様子、背負子での用具の荷揚げ、放牧など、当時の非常に貴

重な映像です。

行導岩 (八合目の西方向に)

伊吹山修験の霊場です。三修上人(さんしゅうしょうにん)が奈良時代に

山岳信仰の霊地として伊吹山を開いたそうです。(現地解説板の情報です)

江戸時代には山岳信仰の霊地として槍ヶ岳を開いた幡隆上人(ばんり

ゅうしょうにん)もこの行導岩で修行をしています。

詳細はここをクリックしてください

手掛岩 (九合目の西方向)

その昔は山の六分より上は女人禁制だったそうです。そんな中修行

中の夫に会いにきたが強風が。その岩にしがみ付き岩には今も手の

跡がとあります・・。(現地解説板の解説)

詳細はここをクリックしてください

当日の資料映像

伊吹山は戦国時代の戦場、砦でもありまた。上平寺館跡、上平寺城

跡、弥高寺跡 これらは鎌倉時代~戦国時代 北近江を支配した名族

京極氏にかかわる遺跡として史跡指定されています。例えば弥高寺跡

は上平寺遺跡の西側尾根上に位置する寺院跡で、天文5年(1536)

には40坊以上があったと記録されます。竪堀等もみられることから京

極氏によって上平寺とともに城郭として改修されたとのことです。

弥勒堂 (山頂)

弥勒堂(みろくどう)は伊吹山山岳信仰の中心的な施設だったそうです。

詳細は下の現地解説文をご参照きださい。

現地案内板(拡大します)

伊吹山は海底火山が隆起して生まれました (当日の映像資料)

セメント工場:山容の変形は、

隆起は1億5千年前のことです。 ウミユリやフズリナの化石が発掘さ

れています。このことがセメント会社が進出した背景です。

伊吹山は約3億年前に噴火した海底火山でした。地層は約2億5千年

前の古生代に海底で形成されその時期にサンゴ礁が出来たため、良

質の石灰岩が産出する場所として着目されました。セメント需要の急

増により伊吹山の石灰岩も大量に採掘されてきました。そのため、山

容が変形する程になりました。(ウキペデアより抜粋引用)

石灰石採掘前の山容(赤い線)

上の写真は当日資料として使われたスクリーン映像を参考に私が

同じ角度から撮った写真に赤い線を引きました。

いぶきやま(さん)

伊吹山を いぶきやま と いぶきさん、皆さんはどっちで呼びますか?

私は最近まで いぶきさん です。 先生のお話では滋賀南部は前者、

北部は後者 いぶきやま のようだと。しかし北部生まれの私は前者

(さん)です。先生はこれに関しては信仰心の強い、または何らかの繋

がりがある地域では さん というそうです。確かに私の生まれ育った村

には白山神社という小さな祠が村の鎮守さまの中にあります。そんな

土地柄だったのかも知れません。

追記(12月15日)

今日、同郷の友が来訪。我家に掲げている伊吹山の絵画を見て、おお

「いぶきさん」やな、と。 事前の話はなしにです。確信です。

世界記録

それは降雪量です。伊吹山は有人観測史上1位の1182cmの積雪記

録を持っています。これは日本記録と同時に世界記録でもありギネスブ

ックに登録されています。1927年(昭和2年)2月14日のことです。また

一日に降った量でも2.5mの記録を持っています。その有人の観測所

は今はもうありません。

伊吹山気象観測所 解体現場 2010年10月

まだまだ話題は尽きないが

お花畑には固有種がどっさりと。そばどころ、古い歴史のスキー場が

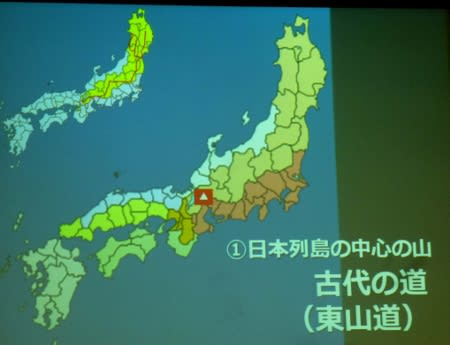

あった。石材も豊富でした。伊吹山は日本の中心、くびれの部分に位

置するんですね。しかも東山道が横切る位置でもあるんです。等々い

ずれまた機会を見て取り上げます。

当日の映像資料

お断わり

この日記は先生のお話と私が実際に山を歩いて、またネットで得た情

報の補足で書いています。先生のお話を聞き違えたり勘違いがあるか

も知れませんがどうか素人の日記とお許しください。

高橋先生のお話は「伊吹山の文化的景観」と題して1時間半、風土と

人々の営みに至るまで多岐に亘る内容でした。ここではその内関連

する内容を引用させて頂きました。

この講座、先生のお話を掲載することについては主催者、講師先生の

ご了解を頂いております。

Kennyのこの秋の伊吹山登山記録はここから

今日も訪問いただきありがとうございました