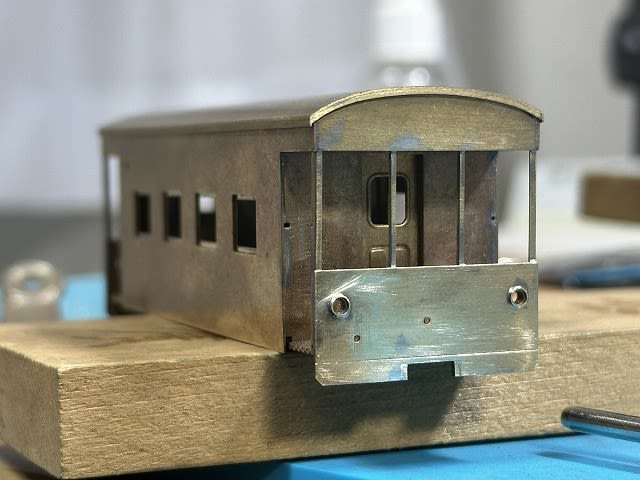

アダチ製ヨ5000の工作を進めます。

当方としては珍しい「連続工作」となっています(笑)。

まず、昨日に引き続き、反対側の車票差し、修繕票差し、交番検査票差しを取り付けました(写真無し)。

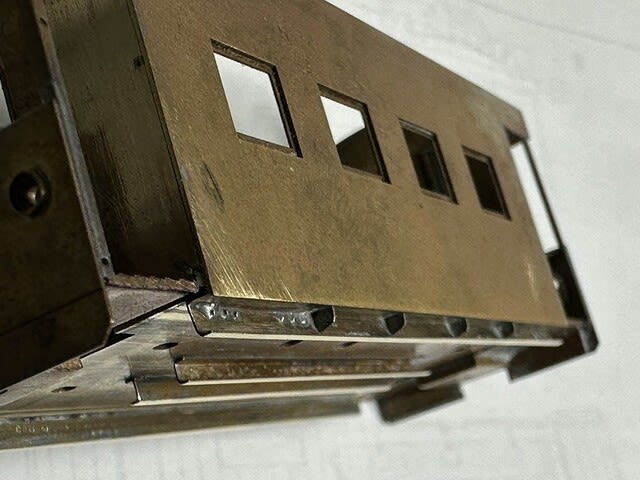

次に、側面で最も目立つ「運用表板(という名称で合っていますか?)」を取り付けます。

「運用表板」は、キットのパーツ(キットの名称は「側板パネル」)を、裏面をやすって側面から見たときに出来るだけ薄く見えるようにし、取り付けは裏にt=0.2mmの帯板を挟むことで、側板から浮いて見えるように取り付けました。

また「運用表板」の上には、「交番検査票差し」を付けてあります。

こんな感じです。

実車を見たことが無いのですが、実車もボルトナットで浮かせて取り付けられているようです。

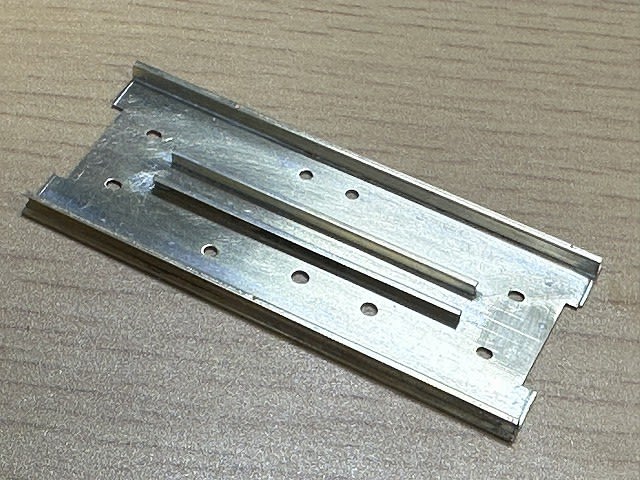

最後に製造銘板を側面左下に、国鉄銘板を台枠中央部にはんだ付けしました。

だんだんと側面が賑やかになってきました。

次回は、全体のイメージを左右する雨どいの取り付けです。

当方としては珍しい「連続工作」となっています(笑)。

まず、昨日に引き続き、反対側の車票差し、修繕票差し、交番検査票差しを取り付けました(写真無し)。

次に、側面で最も目立つ「運用表板(という名称で合っていますか?)」を取り付けます。

「運用表板」は、キットのパーツ(キットの名称は「側板パネル」)を、裏面をやすって側面から見たときに出来るだけ薄く見えるようにし、取り付けは裏にt=0.2mmの帯板を挟むことで、側板から浮いて見えるように取り付けました。

また「運用表板」の上には、「交番検査票差し」を付けてあります。

こんな感じです。

実車を見たことが無いのですが、実車もボルトナットで浮かせて取り付けられているようです。

最後に製造銘板を側面左下に、国鉄銘板を台枠中央部にはんだ付けしました。

だんだんと側面が賑やかになってきました。

次回は、全体のイメージを左右する雨どいの取り付けです。